100記事も書いたのに

アクセスが増えない

検索順位がなかなか上がらず、

努力が報われない

そんな悩みを抱える方は本当に多いです。

僕もブログを始めたばかりの頃は、

まさにその状態でした。

何度も記事を書いてもアクセスは一桁、

更新しても順位が上がらない。

でもある時、

「正しい改善の手順」

を理解してから、

状況が少しずつ変わり始めたのです。

アクセス数を伸ばすには、

「書くこと」よりも「改善すること」が

重要です。

そこで今回は、

初心者でもすぐに実践できる

7つのステップについて、

具体例と一緒に解説します。

この手順を続けるだけで、

あなたのブログも少しずつ

“読まれる記事”に変わっていきます。

目次

アクセスが増えない原因を理解しよう

多くの人が最初につまずくのは、

「なぜアクセスが伸びないのか」

が分からないまま

更新を続けてしまうことです。

努力の方向性がズレていると、

どれだけ記事を増やしても結果は出ません。

ですので、まずは現状を正しく分析し、

自分のブログがどの部分で

つまずいているのかを把握しましょう。

キーワードの方向性がズレている

アクセスが伸びない

最大の原因のひとつが、

キーワード選定のミス

です。

多くの初心者は

「検索数が多い=アクセスが増える」

と考えて、競合が非常に強い

ビッグキーワードを狙いがちです。

しかし、検索上位のサイトが

企業・大手メディアばかりの

キーワードでは、

個人ブログが戦うのは

非常に難しいのが現実です。

なので最初は

「ブログ アクセス 増やす 初心者」

「PV 伸びない 改善」

など、具体的で絞り込まれた

複合キーワードを狙うことで、

少ない競合の中で上位表示を目指せます。

特にGoogleは

検索者の悩みを正確に解決している記事

を評価するため、

狭く深いテーマを選ぶのが

ポイントです。

タイトルや構成が読者目線になっていない

もうひとつの原因は、

書き手目線で記事を

作ってしまっていることです。

自分が伝えたいことを優先すると、

読者の知りたい順番とズレてしまいます。

読者の視点では

「自分の悩みを最短で解決したい」

と考えています。

ですので、導入文では

「この記事で何がわかるのか」

「どんな人のための記事なのか」

という事を明確に伝えた方が

読者としても親切に思われます。

記事構成も読者の思考の

流れに沿って組み立てると、

離脱率が大きく下がります。

流行り廃りの方法だと長期的なアクセスは見込めない

一昔前になりますが、

ブラックハットというやり方で、

検索エンジンでの上位表示を狙う

手法がありました。

例えばキーワードを

詰め込んだ記事を書く事で

上位表示を狙ったり、

中身のないブログやサイトを

大量生産し、そこから被リンクを送って

検索順位を上げるといった方法です。

ですが、度重なる

Googleのアップデートにより、

こういったブラックハットの手法で

書かれた記事というのは

淘汰されてしまう事となりました。

Googleとしても、

価値のないブログやサイトを

検索上位に居続けても

利益に繋がらないと判断するのは当然ですし、

それならば読者にとって

価値のある情報をまとめたサイトを

上位に上げたいと考えるのは普通です。

このように、一時期はアクセスを

集める事に成功するかもしれませんが、

一方でペナルティを受ける事があるので、

大局的に見るとリスクの方が

大きいというのが分かるかと思われます。

ですので、たとえ時間が

かかってしまったとしても、

正攻法によって地道に

アクセスアップしていく事が

望ましいという事ですね!

検索意図を満たす記事構成を作る

SEOの本質は“検索意図”の理解にあります。

検索意図とは、読者が

「どんな目的で」

「何を解決したくて」

を検索しているのかという事です。

例えば

「ブログ アクセス 数 増やす」

と検索する人は

ただ情報を知りたいだけではなく、

「今よりアクセスを伸ばす具体的な手順」

を求めています。

ここを理解して構成を作ることで、

検索エンジンにも読者にも

評価される記事になります。

- 目標キーワードで

上位10記事のH2/H3を一覧化し、

「Know/Do/Compare」などに

検索意図を分類します。 - 既存記事の見出しと

抜けている意図を突合し、

足りないH2/H3を

1ブロックずつ追加します。 - 冒頭に「この記事で得られること」

3行を明示します。

読者が求める答えを冒頭で提示する

読者は、記事を開いた瞬間に

“自分に関係あるかどうか”

を判断します。

だからこそ、導入文の最初で

「この記事で得られること」

を具体的に提示しましょう。

たとえば、

この記事を読むと、

アクセスが増えない原因と

今すぐできる改善策がわかります。

という一文を入れるだけで、

読者の滞在時間が伸びやすくなります。

H2・H3を整理して読みやすく

見出しの整理もSEOに直結します。

Googleは文章の構造を

H2・H3タグで理解しているため、

順序や階層が乱れていると評価が下がります。

【H2タグ】

記事の中で「大きな見出し(章)」

を示すもので、

内容を大きく区切る

役割があります。

【H3タグ】

H2の中の「小見出し(節)」で、

詳細な説明や具体的なポイントを

整理するために使います。

“1つのH2=1つのテーマ”と考え、

H3にはその具体的な方法を

書くようにしましょう。

視覚的にもスッキリし、

読者の理解度も大きく上がります。

- 1H2=1テーマに統一し、

H3は「理由/手順/例」の

最大3系で揃えます。 - 目次プラグインで階層崩れ

(H2→H4飛び等)がないか

チェックします。 - 各H2末尾に要約(2〜3文)を追記し、

次のH2への流れを作ります。

SEOの基礎を整えて検索上位を狙う

SEOで大切なのは、

「小手先のテクニック」ではなく

「基本の徹底」です。

基礎が整っていないまま

記事を量産したとしても、

効果は一時的で終わります。

以下の3点を丁寧に整えるだけでも、

検索順位は確実に変わります。

キーワード配置の最適化

タイトル、導入文、H2見出し、

本文中に自然な形で

メインキーワードを散りばめることが

大切です。

一方で詰め込みすぎると不自然になり、

逆効果になるため、

読みやすさを優先しましょう。

また、記事全体の文脈が

「キーワードと一貫している」

ということも重要です。

途中でテーマがブレると、

Googleが記事の内容を正しく

判断できなくなります。

内部リンクと構造化データの活用

関連記事を自然にリンクさせる事で、

読者の滞在時間が増えます。

さらに、サイト全体の評価

(ドメインパワー)にも

良い影響を与えます。

さらに構造化データ

(FAQ・Breadcrumbなど)

を設定する事で、

検索結果でリッチスニペット表示

されることもあります。

これによりCTRが上がり、

より多くの読者に記事を届けられます。

画像のalt属性とページ速度対策

画像はSEOにも影響します。

「alt属性」に画像の内容を

簡潔に説明しておくことで、

Google画像検索からの流入も増やせます。

また、ページの表示速度は

ユーザー体験(UX)に直結します。

画像圧縮プラグイン

(EWWW Image Optimizerなど)や

キャッシュ機能を活用し、

読み込み速度を軽く保ちましょう。

- タイトル/導入/主要H2に

主要KW+共起語を自然な形で

1回ずつ配置します。 - 本文中盤に内部リンク2本

(基礎1・応用1)を

文中アンカーで差し込みます。 - FAQ/Breadcrumb の

構造化データを記事に実装し、

サチコで検出状況を確認します。

クリックされるタイトルと導入文を作る

検索順位が高くても、

クリックされなければ

アクセスは増えません。

タイトルと導入文は、

ブログ全体の成果を左右する

最重要ポイントです。

魅力的なタイトルと説明文を書く

ブログ記事でまず一番初めに目につくのが

「タイトル」の部分となります。

タイトルが読者にとって

興味のそそられないのであれば、

検索エンジンで上位表示されても

クリックされる確率が

下がってしまいます。

特に悩みが深い人ほど

特定のキーワードに反応したり、

目をひくフレーズに感化されて

クリックされるなど、

それほどタイトルは重要なものであると

言えます。

また、必ずしも必須とはいきませんが、

100〜120文字程度の

ブログの要約文がある事で、

大まかな記事の内容も読者が知る事が出来ます。

読者の興味をひくような

ブログタイトルと説明文を明記する事で、

ちょっとした操作ではありますが

アクセス増に繋げていく事となります。

タイトルに“感情”と“数字”を入れる

読者は、感情を刺激される

タイトルに反応します。

例えば

「初心者でも」

「簡単に」

「失敗しない」

などの共感ワードを入れると効果的です。

【例】

❌アクセス数を増やす方法

⭕アクセスが増えない…

初心者でも今日から伸ばせる7つの方法

数字や“悩み+希望”の構造を意識する事で、

クリック率(CTR)が上がります。

導入文で共感と希望を提示する

導入文は、記事全体の

「つかみ」にあたる部分です。

まず読者の悩みに寄り添い、

次に原因を簡潔に示し、

最後に

「この記事でそれが解決できる」

ことを伝えましょう。

この流れを守るだけで、

離脱率が大幅に下がります。

読者が“自分のことだ”と感じる内容が

最も読まれるのです。

- タイトルに「数字+ベネフィット+具体語」

(例:7つ/最短/初心者でも)を入れた

3案をA/B/Cテストします。 - メタディスクリプション120〜160字で

「悩み→解決→結果」を

1文で要約します。 - 導入冒頭に読者メリット3点を

箇条書きで提示します。

読まれる記事を書くための更新と改善サイクル

ブログは“育てる資産”です。

1度書いた記事も、

リライトと分析を繰り返すことで

長期的に成果を出せます。

古い記事を定期的にリライトする

Googleは「新鮮な情報」を

高く評価します。

3か月に一度は過去記事を見直し、

古くなったデータやリンクを

修正しましょう。

また、タイトルや

見出しを見直すだけでも

順位が改善することがあります。

ほんの少しの工夫で結果が変わるのが、

SEOの面白いところです。

アクセスが伸びた記事を横展開する

アクセスの多い記事には

“勝ちパターン”があります。

見出し構成、文体、

キーワードなどを分析し、

それを別テーマでも応用してみましょう。

ヒットした記事のエッセンスを

再利用することで、

効率的にPVを増やせます。

- 直近28日の上位表示×CTR低めの

記事を3本選び、

タイトル・H2の見直しを

即実施します。 - 伸びた記事の構成・トーン・CTAを

テンプレ化し、

関連テーマで2本新規を書きます。 - 3本すべてに相互内部リンクを設定し、

クラスタを組みます。

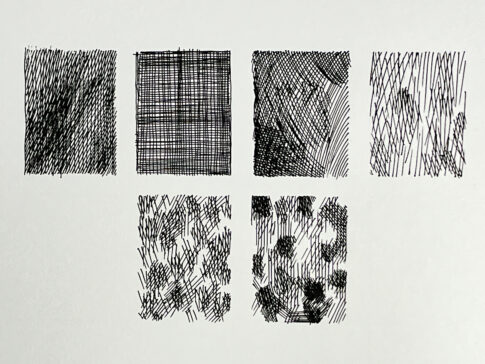

文章だけでなく、視覚的なコンテンツを作成する

ブログと言えば主に文章で

構成されるものですが、

画像や動画を加える事で

ファンが付きやすくなるだけでなく、

ブログの滞在時間を

増やす事となります。

文章ばかりの記事よりも、

要所要所で画像が

挿入されていた方が目が休まりますし、

文章のみよりも視覚的に

訴えている分読みやすくなります。

他にも動画を挿入するなど、

ブログという媒体というのは

様々な要素を組み合わせる事が出来るので、

工夫する事でより魅力的な

記事になっていきます。

定期的に記事を更新する

ブログの特徴として、

記事を積み重ねていく事が

出来るという点です。

記事数が増える毎にアクセスが増えると

単純に結びつける事は

できない部分もありますが、

記事の分析やリライトの仕方によっては

何倍にも増やす事が出来るようになります。

また、記事を更新すればするだけ

検索エンジンからも

評価されやすいブログとなります。

不定期更新よりも、

週に2〜3回などある程度の

頻度が分かれば読者としても

分かりやすいですし、

通知にも気づかれやすくなるでしょう。

SNSを使ってブログへの導線を増やす

検索流入だけに頼ると、

アクセスの安定まで時間がかかります。

SNSをうまく使えば、

公開直後からアクセスを

集めることも可能です。

X(旧Twitter)で記事を広める

記事更新のたびに、

要約・学び・URLをセットで

投稿しましょう。

短い一言でも共感を呼べると

リツイートされやすく、

初動アクセスを作れます。

また、固定ツイートに

代表記事やメルマガ登録リンクを

設けておくのも効果的です。

PinterestやInstagramで画像検索を狙う

例えば僕の場合、

アート・デザイン系の記事は

特に画像SNSと相性が良いです。

アイキャッチ画像をPinterestに投稿し、

ブログへリンクを貼るだけでも

流入が見込めます。

「視覚で興味を惹く」ことは、

文章では届かない層への

新しい導線になります。

SNS→メルマガ導線を作る

SNSは一時的な流入源ですが、

メルマガは“信頼の蓄積”です。

プロフィールリンクや

固定ポストにメルマガ登録導線を設け、

ファンをブログへ誘導しましょう。

メルマガを発行する

ブログだけでなく、

メルマガを発行する事で、

記事を更新するたびに

アクセスを増やす事にも繋がります。

メルマガは被リンクとして

扱われていないので、

SEO効果は正直言って

期待は出来ません。

ですが、メルマガ読者が

ブログ記事を読んだ際に

滞在時間が長かったり、

直帰率が低い場合は

間接的にではあるものの、

SEO対策に貢献する事となり得ます。

どちらかといえばブログから

メルマガに案内する

といった流れが一般的なので、

ブログのアクセスアップには

それほど期待は出来ません。

それでも、効果的に使えば

アクセスアップに繋がっていきます。

データをもとにアクセスを改善する習慣を持つ

成果を出しているブロガーは、

感覚ではなくデータを見ています。

分析を続けることで、改善点が明確になり、

成果も安定して伸びていきます。

GA4とサチコで見るべき指標

最低限チェックすべきは次の3点です。

- クリック率(CTR)

- 平均掲載順位

- 流入キーワード

特にCTRが低い記事は

「タイトル改善」で

大きく伸びる可能性があります。

数値を見ながらどの部分が弱いかを

特定することが大切です。

改善結果を検証しながら継続する

分析後は、

仮説→実行→検証

これらのサイクルを回します。

- タイトルを変えたらCTRが何%上がったか

- 内部リンク追加で滞在時間がどう変わったか

このような検証を続ける事で、

再現性のある成長が可能になります。

- サチコ:CTR・平均掲載順位

・クエリを毎週スプレッドシートに

記録します。 - GA4:平均エンゲージメント時間

/直帰率近似(1PV割合)を

記事別に追います。 - 変更点(タイトル・内部リンク・FAQ追加)を

日付付きログで残し、

7日後差分を確認します。

ブログのアクセス数を増やす事に関するよくある質問(FAQ)

Q1:ブログのアクセス数が増えるまで

どれくらいかかりますか?

A:平均で3〜6か月ほどです。

リライトや内部リンクの整備など、

継続的な改善を行うことで

徐々に上がっていきます。

Q2:何記事くらい書けば

アクセスが増えますか?

A:まずは30〜50記事を

目安にしましょう。

記事数よりも、

検索意図を満たした

「質の高い記事」を

積み重ねることが大切です。

Q3:SNSからのアクセスは

効果がありますか?

A:はい。

特にX(旧Twitter)やPinterestは、

公開直後の初動アクセスに有効です。

SEOと併用することで効果が高まります。

Q4:古い記事は削除した方が

いいですか?

A:削除よりもリライトがおすすめです。

過去の記事の評価を引き継ぎながら、

新しい情報に更新することで

再評価されやすくなります。

Q5:どの指標を見れば

改善効果がわかりますか?

A:GA4では「ユーザー獲得」、

サチコでは「検索パフォーマンス」を

確認しましょう。

CTR(クリック率)や

平均掲載順位が改善していれば

順調です。

まとめ:アクセスアップは「継続と仕組み化」で伸ばす

アクセス数を増やす秘訣は、

数打ちではなく仕組みづくりです。

正しい方向に努力を積み重ねれば、

結果は必ずついてきます。

【今日からできる3ステップ】

1️⃣ タイトル・導入文を改善する

2️⃣ 内部リンクを整理する

3️⃣ サチコで分析し、改善を継続する

焦らず、地道に積み重ねることで、

ブログは確実に成長していきます。

※筆者:小笠原英輝

(画家・HPブログ運営者)

※本記事は、自サイトでの

継続的なリライトと導線設計による

CTR/滞在時間の改善実績をもとに、

初心者でも再現できる手順として

構成しています。

→上位50クエリを抽出し、

CTR<2%と平均掲載順位

11〜30位をリスト化します。

タイトル3案+導入文1案を作成し、

もっとも訴求の強い組み合わせに

差し替えます。

CTRと掲載順位の差分を記録します。