点描画(Stippling)は、

線を使わず「点の密度」だけで

形・光・影を表現する、

とても奥深い描画技法です。

モノクロでありながらも、

表現できる質感の幅は広く、

じっくり描き込むほど

独特の空気感と重厚さが生まれます。

そこで本記事では、

点描画の基本原理・道具・描き方の流れ

・光の扱い・上達のコツまで、

体系的に分かりやすく

まとめています。

また、ペン画の基本技法を

まとめたページもございます。

制作の流れや線の扱い方を

整理して学びたい場合は

こちらをご覧ください。

⇨ペン画の基本技法はこちら

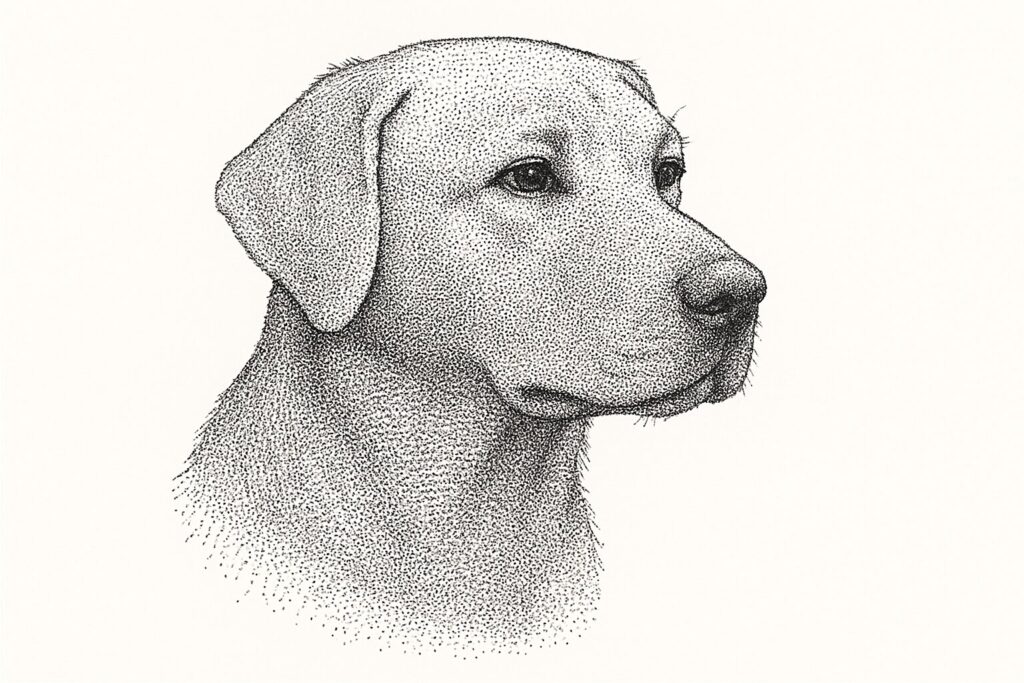

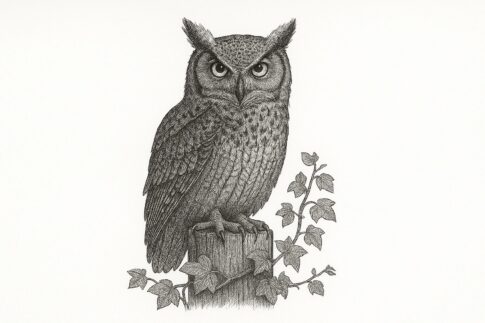

点描画とは?

点描画とは、線ではなく

「点の集合」でモチーフを

表現する技法を指します。

細いペン先で無数の点を打ち、

それらの密度の違いによって

濃淡・立体感を作り上げていく

イメージですね。

(※参考画像として上に掲載している

犬の絵のイメージです。)

ハッチングのように

線が持つ方向性が存在しないので、

点描画には柔らかく空気に

溶け込むような質感が生まれます。

点描画が初心者にも向いている理由は、

線のようにブレや歪みが影響しにくく、

安定した濃淡を作りやすい点にあります。

一方で、点の量や配置を

丁寧に扱う必要がある為、

描写に時間がかかるので、

集中力と根気が求められます。

ですが、このゆっくりとした

性質こそが観察眼を育て、

最終的にはモチーフを

深く理解しながら描けるようになる

といった大きなメリットにもなります。

点描画に必要な道具

点描画はシンプルな

道具から始められますが、

表現の幅を広げるには

適切な道具選びが重要です。

そこでまずは

耐水性の顔料インクのペン

が最適です。

ゲルインクやボールペンでも

描く事はできますが、

こちらはにじみやすく

点の輪郭が潰れやすいため、

耐水性の顔料インクの方が

個人的におすすめです。

中でもPIGMAのミリペンといった、

インクの発色が安定した

ペンが理想です。

線幅は0.03〜0.1mm程度が扱いやすく、

細かい点を打ちやすいサイズです。

また紙に関しては

ケント紙やイラストボード(細目)が

最も安定します。

紙の目が粗くなってしまうと

点が滲んだり散ったりしてしまうので、

精度の高い点描が難しくなります。

ですので、表面が滑らかで

インクの吸収が穏やかな紙質が

望ましいと言えます。

下描きにはHB程度の

シャープペンシルを使用し、

練り消しで薄く抑えてから

点描に入ります。

点描を打つ際に、明暗計画のための

トーンマップを軽く描いておくと、

密度を調整しやすくなります。

点描画の描き方

下描きと光源設定

点描画の最初の工程は、

輪郭と大まかな形を

下描きで取る事から始まります。

ただし、線を強く描いてしまうと

後で消えにくくなる為、

必要以上に力を入れすぎず

紙をなでるように軽く形を取ります。

ここで重要なのが、

光源の位置を明確にしておく事

です。

光が右上から当たるのか

左から当たるのかで、

モチーフの陰影の変化によって

点を打つ密度がまったく違ってきます。

点描画は線を引いて

輪郭を示す技法ではないため、

「どこが最も明るいのか」

「どこが最も暗いのか」

という計画が曖昧だと、

全体がのっぺりとした表情に

なってしまいます。

光源を決めたら、

ハイライト、中間調、暗部の

三段階を下描き上に

軽く描き分けていきます。

これが後の点配置のガイドとなり、

密度の偏りを防いでくれる事となります。

また、この段階で「反射光」の位置も

把握しておく事で、

完成時に立体感が一気に増します。

反射光は物体の縁に

生じる微弱な明るさで、

ここを点で少し残す事で

自然な奥行きが生まれます。

明部から点を置く理由

点描画の鉄則は

明るい部分から描き始めること

です。

その理由として、先に暗部を

濃く描いてしまうと、

後々修正が難しくなり、

調整の余地がなくなってしまいます。

インクで描く以上、

点描画に関しても

消えない線画に似た性質を持つ為、

後から薄くする事は

ほぼほぼ不可能です。

なので、明るい部分へ点を置く際は

点同士の間隔をかなり広く取ります。

リズムよく点を置きながら、

中間調に近づくにつれて

徐々に密度を高めます。

ここで最も大切なのは

点の大きさを揃えること

です。

点の大きさがバラバラだと、

濁ったような不鮮明な

トーンが生まれてしまい、

透明感が失われてしまいます。

なので明部は面を荒らさず、

軽く触れるように進める意識を持つと、

柔らかく自然な雰囲気が出ます。

点と点の間に空白がしっかり残り、

紙の白を最大限に活かすことが、

明部を美しく見せるコツです。

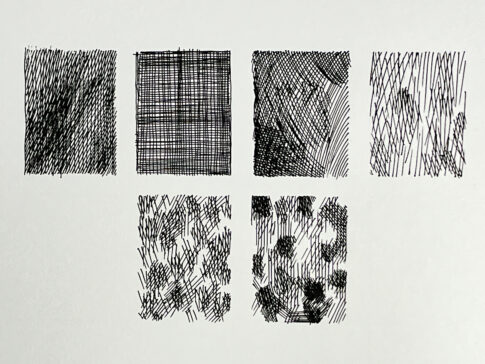

中間調の密度

中間となる色調は

面積が多く点描画で

最も時間がかかる工程となるので、

作品の完成度を左右する

最重要の部分となります。

中間調が曖昧だと、

暗部だけが強調された

不自然な立体になり、

全体が重く見えてしまいます。

そこで中間調を作る際は、

明部で打った点の間に新しい点を追加し、

密度を少しずつ上げていきます。

この際に

「点をなぞる」

「規則的すぎる並びにする」

などの癖がついてしまうと、

ハッチングのように

方向性が生まれてしまい、

点描画らしい均質な

質感が損なわれてしまいます。

この場合適度なランダム性を持たせつつ、

密度を滑らかに変化させる事が

良いですね。

特に球体・動物・布など

柔らかいモチーフの場合は、

点の間隔の変化が急にならないよう、

グラデーションを丁寧に

積み重ねる必要があります。

また、中間調の段階で

白の境界を整えると、

ハイライトがより際立ちます。

白を残すか薄く点を打つかの違いは、

わずか数ミリ単位ですが、

完成時の印象を大きく左右します。

暗部の締めと最終調整

暗部は作品の雰囲気と

立体感を一気に高める場所であり、

最後に大胆に締めていく工程です。

暗い部分では点を密集させ、

ほぼ黒に近い面を作ります。

ただし、完全なベタ塗りではなく、

点の集合によって黒に見えるように

するのが理想です。

暗部を強める際、

周囲の中間調との境界が

滑らかであればあるほど、

立体が自然に立ち上がります。

ここで急に黒くすると

段差ができてしまい、

不自然な影として浮いてしまいます。

なので最後はハイライト周辺の白を整え、

反射光の位置を明確にする事で、

空気感が一気に引き締まります。

点描画は最後の10%の調整によって

完成度が大きく上がる技法なので、

丁寧に確認することが重要です。

点描画の上達方法

点描画で確実に上達するには、

小さな面積を丁寧に仕上げる事が

良い練習方法となります。

具体的には、以下の方法が効果的です。

- 四角い枠の中で

濃淡グラデーションを作る - 円を点だけで立体的に描く

- 写真の一部分を切り取って

点描で再現する - 明部→中間→暗部の順番で

練習する

これらを繰り返すことで、

点の配置や密度調整の感覚が身に付き、

実際の作品にも生かしやすくなります。

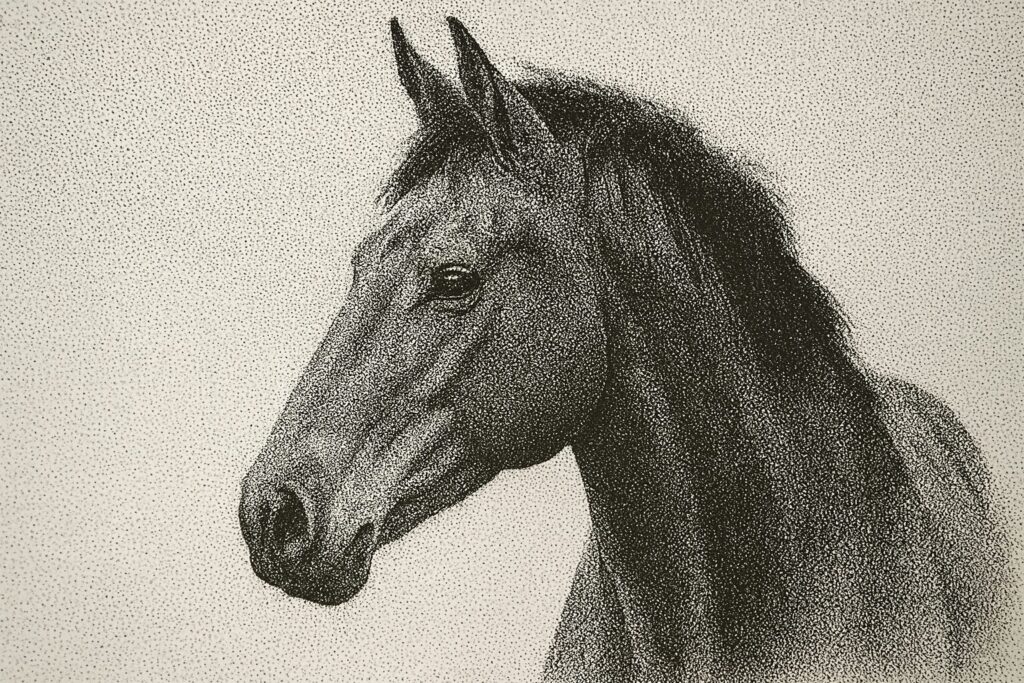

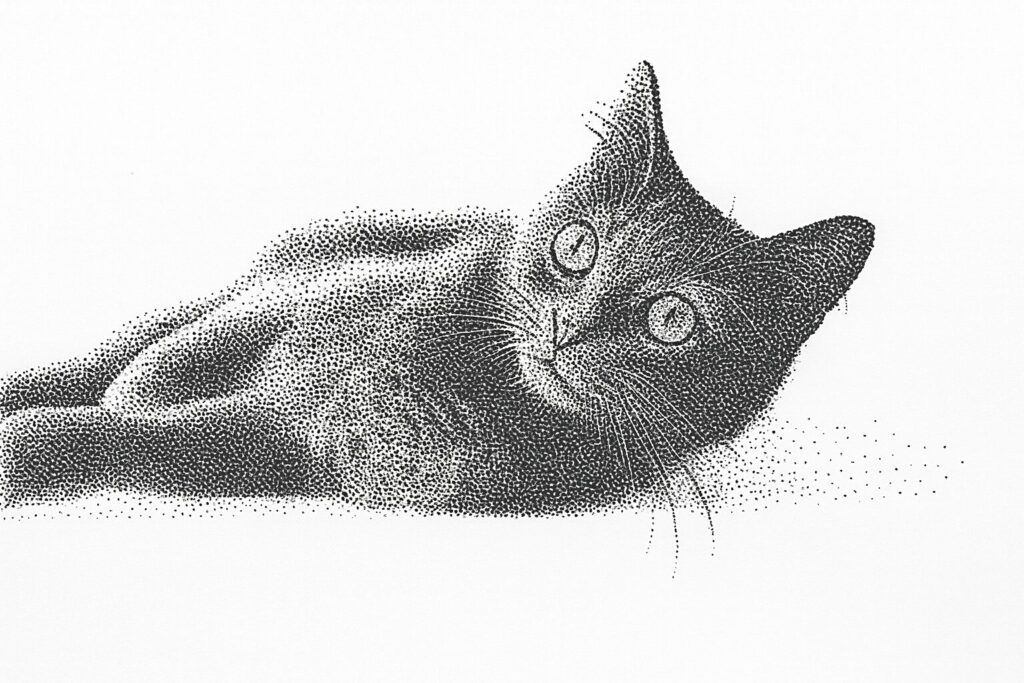

モチーフ別テクニック

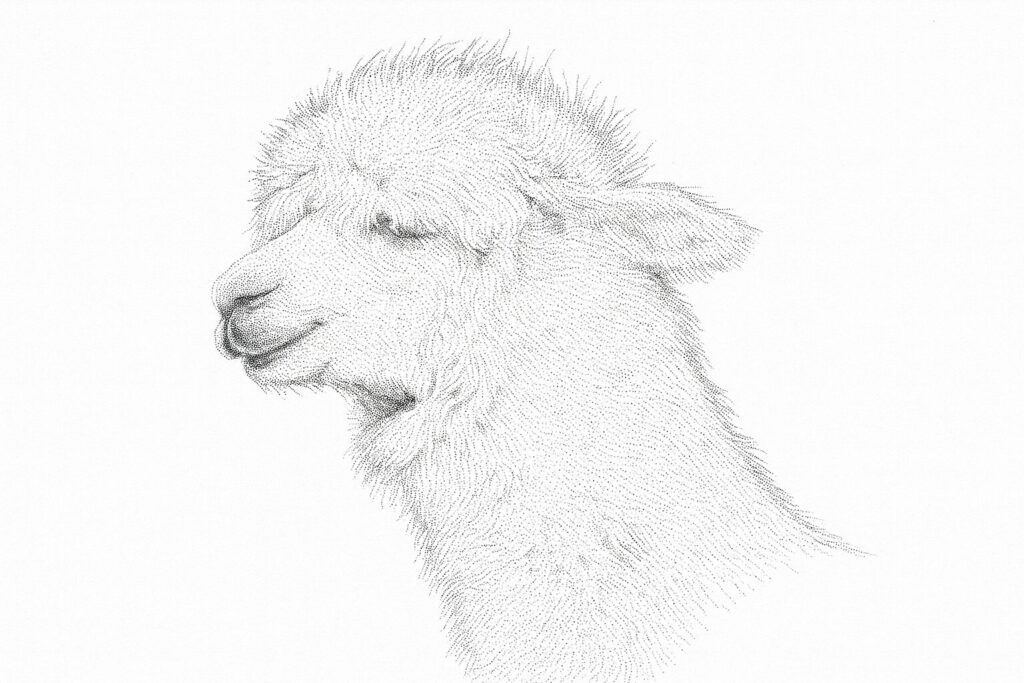

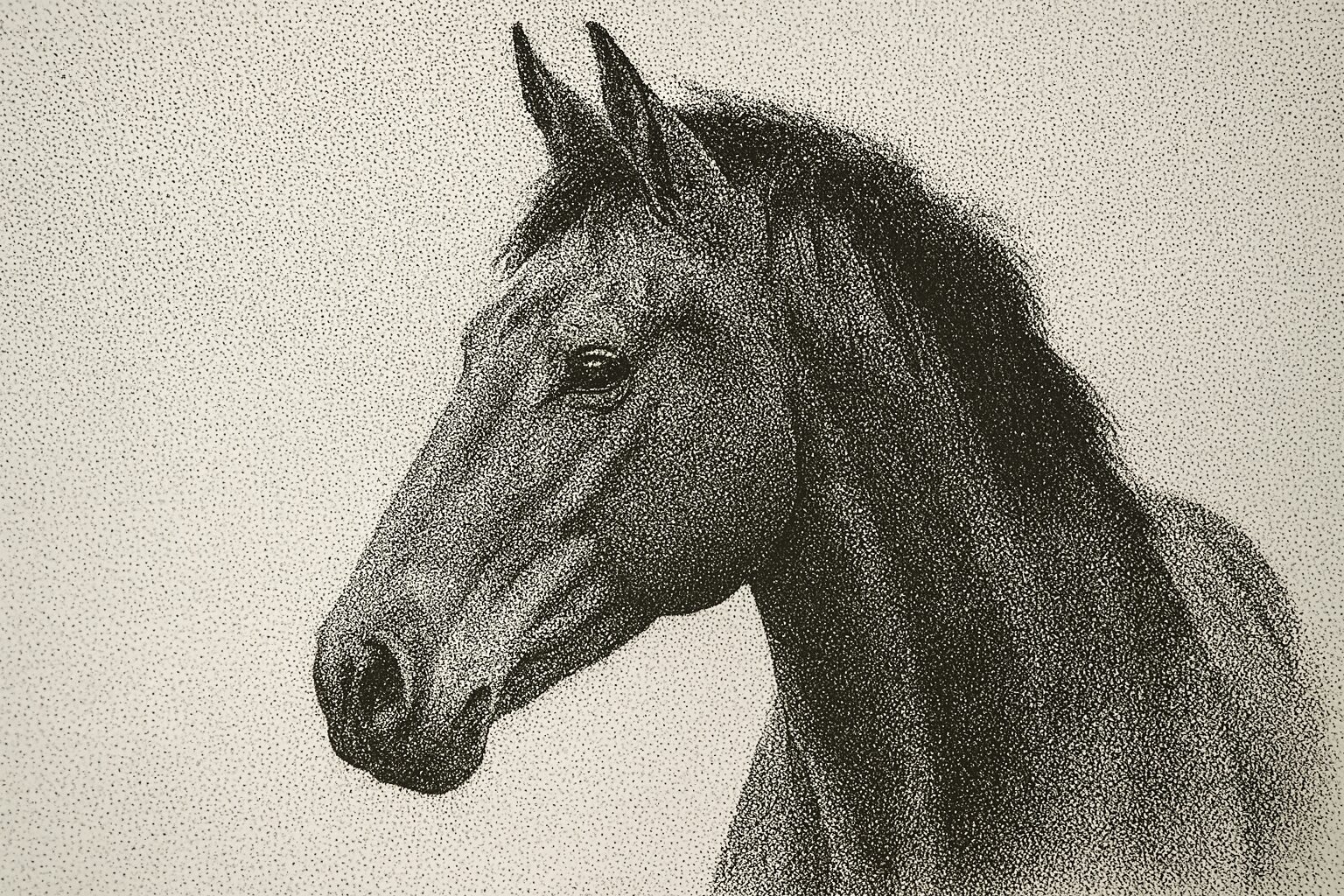

動物(毛並み)の描き方

毛並みは線で描かないため、

点の密度の揺らぎで表現します。

毛の方向に合わせて

密度を変えるのではなく、

明るさで密度を変えるのが

コツです。

白い毛は密度を極端に下げ、

影となる部分は点を集中的に打つ事で

自然な毛並みが生まれます。

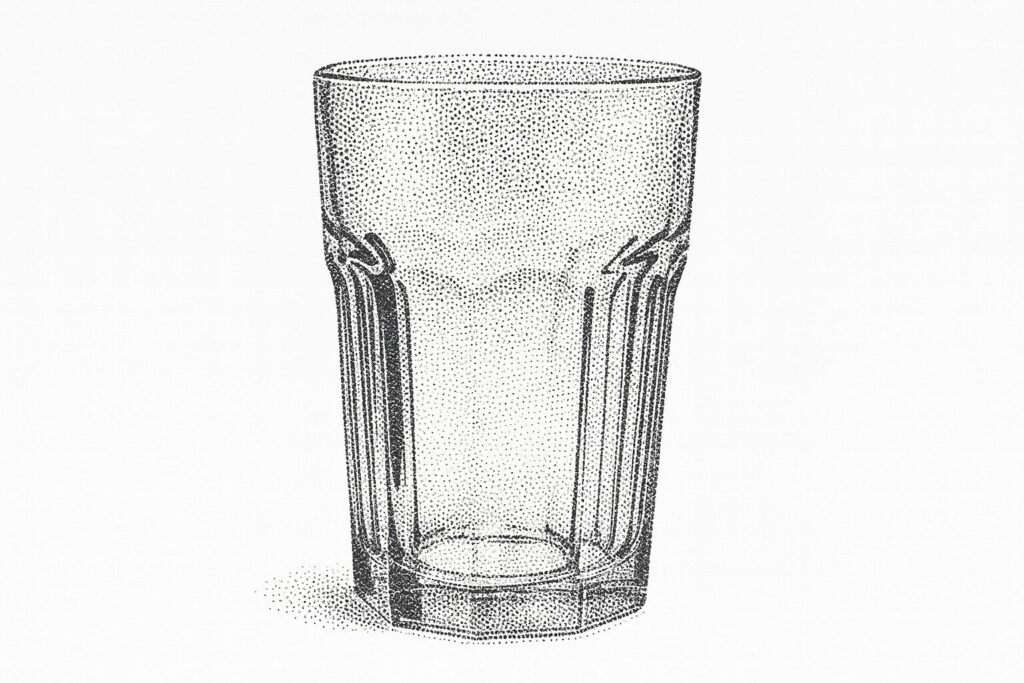

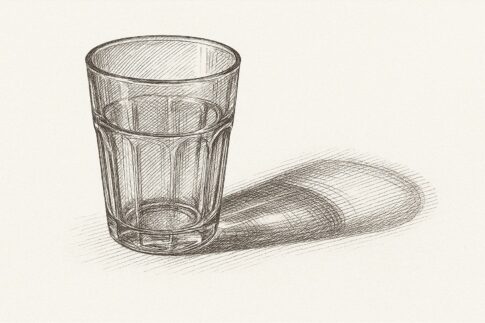

金属・ガラスの描き方

金属やガラスは反射光が強く、

点を置かない「白い部分」が

非常に重要です。

特にガラスは白抜きが広いため、

白の形状そのものが

ガラスらしさにつながります。

暗部は強めに密度を上げ、

反射光とのギャップを大きくすると

質感が出ます。

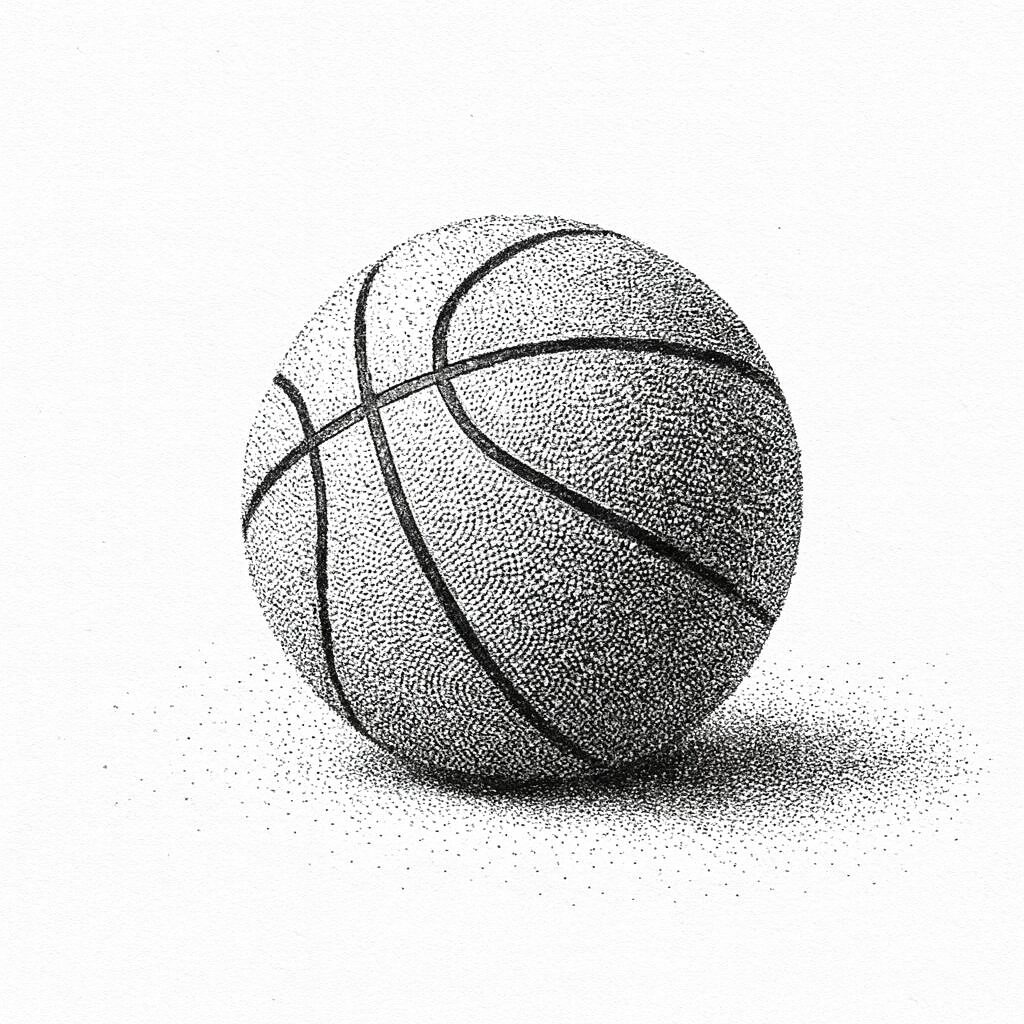

球体の例(点描での立体表現)

球体を点描で描く場合は、

光源側に向かって点を少なく、

影側に向かって密度を高めます。

特にハイライト → 中間調

→ 暗部 → 反射光の流れを意識すると、

丸みが自然に出ます。

暗部の最も濃い位置を少しずらし、

縁にごく薄い反射光を残すと、

球体らしい奥行きが生まれます。

ガラスコップの反射光の例

ガラスは白抜きの形で

質感が決まります。

反射光部分には点を打たず、

周囲の暗部を強める事で

透明感を演出できます。

コップの縁や側面に細い

白のラインを残し、

内部の影を密度で描き分けると、

ガラスらしい硬さと

透け感が表現できます。

毛並みの明部と暗部の例

毛並みは線で描かないため、

点の揺らぎで質感を表します。

明部は点の密度を大きく減らし、

紙の白をそのまま活かす事で

柔らかさが出ます。

暗部は点を密集させ、

部分的に濃淡の変化を加えると、

毛の厚みや流れが自然に

見えるようになります。

よくある失敗と改善方法

点がバラバラで汚く見える

点が均一でないと、

絵全体が散らかって見えます。

改善策は手首を机につけず、

指先だけで点を打つ事です。

手首を浮かせると

リズムが不安定になり、

点の位置がランダムに

なってしまいます。

濃淡の差が急すぎる

グラデーションが段階的に

なっていないと

不自然な陰影になります。

中間調の打点数を増やし、

濃暗部との間を丁寧に繋ぐ事で

自然な陰影が生まれます。

点描画に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 点描画の初心者は何から始めればいいですか?

まずは1cm四方に

均等な点を打つ練習や、

グラデーションの練習から

始めるのがおすすめです。

Q2. 点描画のペンはどれが使いやすいですか?

ピグマ、ステッドラー、

コピックの0.03〜0.1mmが

扱いやすく、点の形が安定します。

Q3. 作品がのっぺりします。どうすれば立体感が出ますか?

中間調を丁寧に増やし、

最暗部をしっかり締めると

立体感が生まれます。

Q4. 線で描くデッサンと何が違いますか?

点描画は「点の量」で濃淡を作る為、

線で描くよりも繊細な陰影が

作りやすい技法です。

Q5. 時間がかかりすぎて続きません…

小さなモチーフから始めたり、

作業時間を区切る事で

継続しやすくなります。

まとめ

今回は点描画について

解説をさせてもらいました。

点描画は単純に見えて

非常に奥深い技法です。

点の密度、光と影の理解、

そして中間調の丁寧な

積み重ねによって、

モチーフの立体感は

大きく変わります。

焦らず、一定のリズムで

点を置き続けることで、

紙の上に自然な光が宿り、

作品としての魅力が強まります。

今回の記事が

あなたにとって参考になれば

幸いです!

冒頭でも紹介しましたが、

ペン画の基本技法を

まとめたページもございます。

制作の流れや線の扱い方を

整理して学びたい場合は

こちらをご覧ください。

⇨ペン画の基本技法はこちら

※筆者:小笠原英輝

※本記事の内容は、

画家として長年ペン画技法を

専門的に研究してきた小笠原英輝が、

基礎理論と実践経験に

基づいて制作しています。

点描表現の光学的理解と

作例制作の実績を踏まえ、

初心者でも再現できるよう

信頼性の高い内容として

まとめています。

コメントを残す