この記事ではアクリル絵の具に

興味がある方であったり、

これから絵を描き始めたい方に向けて

基本的な知識や扱い方をまとめました。

アクリル絵の具の特徴や歴史に加え、

油絵の具や水彩との違いや

初心者でも試しやすい技法、

選び方などを紹介しています。

読み進めるうちに

「まずは試してみたいなぁ」

と思えるヒントが見つかったり、

作品づくりの幅を広げるきっかけに

なればと思います。

目次

アクリル絵の具とは?特徴と基礎知識を解説

アクリル絵の具とは、

アクリル樹脂を主成分とした水性絵の具で、

水で溶いて気軽に使えます。

乾くとしっかりと耐水性になり、

作品が丈夫に仕上がるのが特徴です。

発色が鮮やかなのが特徴で、

色を重ねたり厚く盛ったり、

逆に薄くのばしたりと、

さまざまな塗り方を楽しめます。

アクリル絵の具は乾きが早いので

待ち時間が少なく初心者にも

扱いやすい画材と言える画材です。

また、紙やキャンバスだけでなく、

木材や布など身近な素材にも描けるため、

絵画はもちろん、クラフトや小物づくりにも

活用されています。

油絵や水彩と比べても手軽さがありながら、

表現の幅も十分に広がるのが魅力です。

アクリル絵の具の組成と成分:合成樹脂・顔料・エマルションの役割

アクリル絵の具は大きく分けて

- 顔料

- アクリル樹脂(バインダー)

- 水(エマルション)

これら3つから出来ています。

顔料は色そのものを生み出す粉末で、

アクリル樹脂はその色を表面に

しっかりと定着させる役割を持っています。

さらに、樹脂を水に分散させた状態

(エマルション)になっているため、

水で溶いて使えるのです。

絵の具が乾くとアクリル樹脂が固まり、

丈夫な膜となって水にも強くなります。

こうした仕組みのおかげで、

アクリル絵の具は発色が鮮やかで

扱いやすい画材になっているのです。

- 顔料:色を出す成分

- アクリル樹脂:顔料を固着させる

- エマルション:水と樹脂の混合状態

アクリル絵の具の特性|水性?油性?耐久性や耐水性を知ろう!

アクリル絵の具は水性に分類されますが、

乾くと水に溶けなくなるのが大きな特徴です。

描いている途中は水でのばしたり

筆をさっと洗ったりできるので、

初心者にも扱いやすい画材といえます。

乾きが早いため、待ち時間を

ほとんど気にせずに色を重ねたり

修正したりできるのも便利です。

乾燥後はしっかりと固まり、

色あせやひび割れが起こりにくく、

長く作品を楽しめます。

表現の幅も広く、油絵のように

力強いタッチから水彩のように

透け感のある仕上がりまで、

一つの絵の具でさまざまな雰囲気を

作り出せるのが魅力です。

| 特性 | アクリル絵の具 | 油絵の具 | 水彩絵の具 |

|---|---|---|---|

| 溶剤 | 水 | 油 | 水 |

| 乾燥後の耐水性 | あり | あり | なし |

| 乾燥速度 | 速い | 遅い | 速い |

こちらの表を参考にしながら

自分の使いやすい画材を

探す基準にしてみてください。

アクリル絵の具の誕生と歴史:画家や製品が支えた発展

アクリル絵の具が登場したのは

20世紀半ばのことでした。

元々は工業用の塗料として

開発されましたが、

1940年代になるとアメリカや

ヨーロッパの画家たちがキャンバスに

取り入れ始めました。

その後「リキテックス」や「ゴールデン」

といった専用ブランドが生まれ、

色の種類や耐久性が大きく改善され、

画材としての魅力が一気に高まりました。

現代アートの流れの中で

表現の幅が広がるとともに、

アクリル絵の具は瞬く間に世界に広がり、

今ではプロの画家から趣味で楽しむ人まで、

今日では多くの人が愛用する定番の

画材となっています。

アクリル絵の具の魅力と表現力

アクリル絵の具の魅力は、なんといっても

「鮮やかな発色と表現の幅広さ」

にあります。

水で薄めれば透明感のある色合いになり、

絵の具を厚く盛れば立体感のある

仕上がりになったりと、

塗り方によってまったく違う表情を

見せてくれるのが特徴です。

アクリル絵の具は乾きが早いので、

待ち時間を気にせずに色を重ねたり

修正したりできるのも便利な点です。

さらに、紙やキャンバスはもちろん、

木材や布、プラスチックといった

身近な素材にも描けるため、

絵画だけでなくクラフトや

DIYでも活躍します。

扱いやすさと自由度の高さから、

初めて筆を持つ初心者の方でも、

作品づくりにこだわるプロにも

選ばれている画材です。

発色の良さ・不透明感・多彩な技法

先ほども言いましたが、

アクリル絵の具は顔料を

たっぷり含んでいるため、

色がとても鮮やかに発色します。

不透明なタイプを使うことで

下地の色をしっかり隠せるので、

思い通りの色彩をのせやすいのも魅力です。

一方で、水で薄めれば透明感のある

表現もできるため、

グラデーションやにじみ、

さらにはドリッピングのような

動きのある表現まで楽しめます。

厚塗りをする事で質感を出したり、

絵の具を盛り上げて独特の

テクスチャーを作ったりと、

使い方次第で作風が大きく変わります。

そのため、作家それぞれの

個性を引き出しやすい画材と言えますね。

- 発色が鮮やかで色数も豊富

- 不透明・透明どちらの表現も可能

- 厚塗りや盛り上げ、グラデーションなど多彩な技法

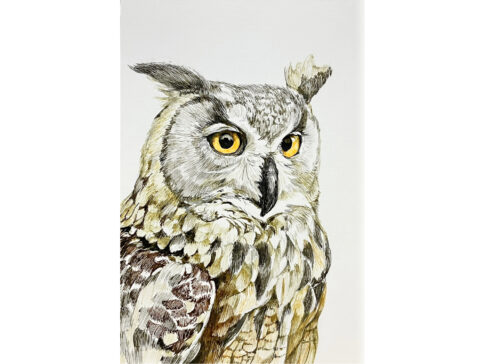

アクリル絵の具でできる表現と作品例

アクリル絵の具は抽象画や

風景画だけでなく、

ポップアートやイラスト、

クラフト作品にまで

幅広く使われています。

絵の具を厚く重ねれば油絵のような

迫力を出す事が出来ますし、

薄くのばせば水彩のような

柔らかさも表現できます。

他にもコラージュやミクストメディア

といった実験的な作品にもなじみやすく、

使い道は尽きません。

さらにアクリルメディウムを加えれば、

質感を変えたり透明感を強調したりと、

新しい表現に挑戦できます。

プロの画家から趣味で絵を楽しむ人まで、

多くの人が自分らしいスタイルを

見つけるのに活用している画材です。

- 抽象画や現代アート

- イラストやキャラクターアート

- クラフトやDIY作品

- ミクストメディアやコラージュ

油絵・水彩・ポスターカラーとの違いと比較

アクリル絵の具は、油絵や水彩、

ポスターカラーと比べても

扱いやすい画材でもあります。

油絵は乾きが遅いので重厚感のある

表現に向いていますが、

その分テクニックが必要になる為、

玄人向けの画材と言えるのです。

一方で透明・不透明水彩は

透けるような透明感が魅力ですが、

重ね塗りをすると色が濁ってしまいますし、

修正が難しいのが悩みどころです。

また、ポスターカラーに関しては

鮮やかで不透明ではあるのですが、

水に弱く耐久性に欠けるため

作品の長期保存には向いていません。

その点、アクリル絵の具は

乾きが早くて発色も良く、

乾燥後はしっかり耐水性を保つため、

これらの「いいとこ取り」が

できる画材と言えますね。

はじめて本格的に絵を描いてみたい

人にとっても心強い味方になります。

| 絵の具の種類 | 主な特徴 | 乾燥速度 | 耐水性 |

|---|---|---|---|

| アクリル絵の具 | 発色が良く多彩な表現 | 速い | あり |

| 油絵の具 | 重厚な表現が可能 | 遅い | あり |

| 水彩絵の具 | 透明感が魅力 | 速い | なし |

| ポスターカラー | 不透明で発色が良い | 普通 | なし |

初心者が知っておくべきアクリル絵の具の種類

アクリル絵の具には、

一般的なタイプのほか、

マットな仕上がりが特徴の

アクリルガッシュ、

さらにダイソーなどの100円ショップで

手に入る手軽なものまで、

実にいろいろな種類があります。

描きたい雰囲気や目的によって、

向いている絵の具は少しずつ違ってきます。

この記事では、それぞれの特徴や違い、

代表的なブランドを取り上げながら、

初心者の方が選ぶときに役立つポイントを

紹介していきます。

自分に合った絵の具を見つけられれば、

作品づくりの時間がもっと心地よく、

楽しいものになるはずです。

一般的なアクリル絵の具とアクリルガッシュの違い

一般的なアクリル絵の具は、

透明感を活かした表現や

重ね塗りがしやすいのが魅力です。

それに対してアクリルガッシュは不透明で、

落ち着いたマットな質感に仕上がります。

例えば下地の色をしっかり隠したい時や、

ポスター制作・イラストなどに

重宝されるタイプです。

どちらも乾くと水に強くなりますが、

仕上げたい雰囲気や作品の

用途に合わせて選ぶと、

表現の幅がぐっと広がります。

| 種類 | 透明感 | 仕上がり | 用途 |

|---|---|---|---|

| アクリル絵の具 | あり | ツヤあり | 絵画全般 |

| アクリルガッシュ | なし | マット | イラスト・デザイン |

基本的に作品制作をする場合は

アクリル絵の具を使って

描くようにしておきましょう。

100均で手に入るアクリル絵具の特徴

最近では100円ショップでも

アクリル絵の具を買う事が

出来てしまいます。

初めて試してみたい人にとっては

近所にある100円ショップを

覗いてみてはいかがでしょうか。

もちろん、有名ブランドのものと比べると

発色や耐久性で差が出ることもありますが、

練習用やクラフト作品、小さな制作なら

十分楽しめます。

カラーバリエーションや容量も

意外と充実しているので、

「まずは試してみたい」

という方にはおすすめです。

ブランドものだと一式揃えるのに

数万円かかってしまいますが、

100均で揃えれば

1,000円以内でも

揃える事が出来ますからね。

- 手軽に購入できる

- コストパフォーマンスが高い

- 練習やクラフトに最適

リキテックスなど主要ブランド・製品比較

アクリル絵の具には

- リキテックス

- ターナー

- ホルベイン

- ゴールデン

といった代表的なブランドがあります。

以下にそれぞれのブランドについて

まとめておきます。

それぞれの色の種類や質感、

価格帯に違いがあるので、

自分の作品スタイルや

予算に合ったものを選ぶと安心です。

リキテックス

リキテックスは世界的に知られていて、

初心者からプロまで幅広い層に

使われています。

ターナー、ホルベイン

ターナーやホルベインは日本のブランドで、

鮮やかな発色と扱いやすさから

愛用者が多いです。

ゴールデン

ゴールデンは顔料の品質にこだわりがあり、

特にプロの作家に人気があります。

| ブランド | 特徴 | 価格帯 |

|---|---|---|

| リキテックス | 世界的に有名、初心者からプロまで | 中〜高 |

| ターナー | 日本製、発色が良い | 中 |

| ホルベイン | 日本製、使いやすい | 中 |

| ゴールデン | 高品質、プロ向け | 高 |

アクリル絵の具の使い方:道具と必要なもの

アクリル絵の具で描く場合、

絵の具そのもの以外にもいくつか道具を

用意しておくと安心です。

パレットや筆、キャンバスといった

基本的なものに加えて、

メディウムや水入れ、布や

ペーパータオルなどもあると

作業がぐっと楽になります。

とはいえ、初めから全てを

揃えるとなると、

費用もそれなりにかかってしまいます。

なのでまずは最低限の道具から始めてみて、

慣れてきたら自分の描き方に合わせて

少しずつ道具を足していくと

無理なく揃えられます。

実際に僕も初めのうちは

お金もありませんでしたので、

必要最低限の金額で

一式を揃えていました。

他にも店頭で買うよりも

通販やフリマアプリ経由で

購入した方が安く済む事もあったので、

各自工夫して揃えても良いと思います。

基本の制作道具と画材(パレット・筆・キャンバス他)

アクリル絵の具で描くときに

そろえておきたい基本の道具は、

- パレット(プラスチック・紙パレット)

- 筆(ナイロン・合成繊維)

- キャンバス(布・紙・木製パネル)

- 水入れ

- 布やペーパータオル

となります。

パレットはプラスチック製や

使い捨ての紙パレットが手軽で扱いやすく、

筆はナイロンや合成繊維のものを選ぶと

アクリル絵の具にもしっかり

対応してくれます。

個人的には紙パレットの方が

洗う手間も省く事ができるので

おすすめです。

支持体はキャンバスのほか、

アクリル専用の厚紙や

木製パネルにも使えるので、

描きたい作品に合わせて

選ぶとよいでしょう。

まずはこの基本セットを用意すれば、

気軽に制作を始められます。

- キャンバス:ジェッソで下地処理

- 紙:厚手のアクリル用紙や水彩紙

- 木・布・プラスチック:下地処理が必要な場合あり

下地作りと支持体の選び方(紙・キャンバス・木・何に書く?)

アクリル絵の具は、キャンバスや紙、

木製パネル、布、プラスチックなど、

さまざまな素材に描くことができます。

ただし、そのまま描くよりも

下地を整えておくことが大切です。

キャンバスならジェッソ(下地材)を

あらかじめ塗っておく事で

絵の具がしっかり定着し、

色も鮮やかに映えます。

紙を使う場合は、厚手のアクリル用紙や

水彩紙を選ぶと扱いやすく、

反りや破れも防げます。

木や布、プラスチックに描くことも

可能ではありますが、

素材によってはジェッソなどで

下地を作る必要があります。

どんな作品に仕上げたいかを考えながら

適した支持体を選んでみましょう。

また他にも、描くモチーフによって

下地を変える場合もあります。

例えば車や金属m人体の滑らかさを

表現する場合には、

紙やジェッソで下地の表面を整えて

おく必要があります。

一方で抽象絵画や

面の粗さが気にならない作風であれば

布地の凹凸に関しても

そこまで気にならなかったりします。

このように、自分が描きたいモチーフや

テーマについて描く前から

事前に考えておくと良いですね。

メディウムの活用で広がる表現

メディウムというのは、

簡単にいうと絵の具に混ぜて使う

補助剤の事を言います。

主にアクリル絵の具や油絵の具などで

色や質感、乾き方をコントロールする際に

使われる画材です。

メディウムの主な使い方は

以下のものとなります。

1.描きやすさを調整

粘りをやわらかくしたり、

さらっと伸ばしやすくしたりします。

2.表現の幅を広げる

ツヤを出したり、マットにしたり、

透明感を加えたりと質感を変えられます。

3.乾燥や耐久性の調整

乾く速度を早めたり遅らせたり、

絵の具を丈夫にしたりします。

アクリル絵の具は

メディウムを加えることで

表現の幅がぐんと広がります。

メディウムには、絵の具を薄めて

透明感を出すタイプや

厚みや質感を加えるタイプ、

乾燥をゆっくりにして

扱いやすくするタイプなど、

いろいろな種類があります。

代表的な種類は以下のものとなります。

- グロスメディウム … 光沢を出す

- マットメディウム … ツヤ消しにする

- ジェルメディウム … 絵の具を盛り上げて立体的にできる

- リターダー … 乾燥を遅らせて混色しやすくする

イメージに合わせて使い分ければ、

自分ならではの質感や効果を作り出せます。

初心者の方は、まずは透明感を出すものや

ジェル系などの基本的なメディウムから

試してみると安心です。

アクリル絵の具の描画技法とコツ

アクリル絵の具には、

初心者でも気軽に試せる

シンプルな技法からプロが使うような

高度なテクニックまで

幅広い描き方があります。

例えば、

- 厚塗りで迫力を出す

- グラデーションで柔らかな色の移り変わりを作る

- ドライブラシやスタンピングで独特の質感を加える

といった工夫次第で表現の幅が

ぐっと広がります。

他にも乾きの早さや耐水性を生かして、

マチエール(絵肌の質感)に挑戦できるのも

アクリルならではの面白さです。

そこで以下の項目では、

これから絵を始めたい方に向けて

基本的な技法やコツ、そして部屋で

制作する時に気をつけたいポイントを

いくつかご紹介します。

初心者向けの基本技法(厚塗り・グラデーションなど)

アクリル絵の具の基本的な技法には、

- 厚塗り(インパスト)

- グラデーション

- ドライブラシ

- ウォッシュ(薄塗り)

といった種類があります。

厚塗りは、絵の具をたっぷり盛って

筆跡や凹凸をそのまま生かす方法。

グラデーションは、色が自然に

溶け合うようになめらかに

変化させる技法で、筆だけでなく

スポンジなどを使っても効果的です。

ドライブラシは、筆先にごく少量の

絵の具だけをつけて、

かすれたような独特のタッチを出す

表現となります。

こうした基本的な技法を

少しずつ試してみると

作品の雰囲気に変化がつくので、

自分らしい表現を模索してみてください。

乾燥・耐水性を活かしたマチエールの作り方

アクリル絵の具は乾きが早く

耐水性もあるため、

独特のマチエール(質感)を

作るのにも向いています。

ジェルメディウムやモデリングペーストを

加えていくことで、

絵の具を盛り上げて

立体感を出すこともできます。

乾いた層の上から新しい色を重ねると、

色の重なりが際立ち、画面に奥行きや

深みが生まれます。

ただし一度乾くと水でぼかせないので、

色を重ねる順番や配置を意識して描くと

仕上がりがきれいです。

また、耐水性を活かしてコラージュや

ミクストメディアに挑戦するのも

楽しいのでオススメです。

- ジェルメディウムやモデリングペーストで立体感

- 乾燥後の重ね塗りで奥行き表現

- 耐水性を活かしたコラージュ技法

部屋で描く際の注意点・乾燥時間と換気

アクリル絵の具は水性で

扱いやすく安全性も高いですが、

乾きが速いので作業中に

固まってしまわないよう注意が必要です。

特にパレットや筆は乾きやすいので、

時々水で湿らせておくと安心です。

一度固まってしまうと

その後使えなくなってしまう事もあるので

扱いには注意しておきましょう。

また、メディウムや下地材を使うときには、

においがこもらないように換気をしておくと

快適に作業できます。

乾燥のスピードは塗り方によって変わり、

薄塗りなら数分ほどで乾きますが、

厚く盛った場合は数時間

かかることもあります。

部屋の温度や湿度でも変化するので、

そのときの環境に合わせて

工夫してみてください。

- パレットや筆の乾燥に注意

- メディウム使用時は換気を徹底

- 乾燥時間は厚みによって異なる

アクリル絵の具を使った作品制作のステップ

アクリル絵の具で作品を描くときは、

スケッチや下描きから色塗り、仕上げまで、

いくつかの段階を踏むことで

作品の完成度を高めていく事となります。

それにより、予め工程を意識して

進めておくと失敗も少なくなり、

思い描いたイメージに

近づけやすいでしょう。

初心者の方も基本の流れを知っておけば、

安心して制作に取り組めます。

ここからは、アクリル絵の具を使った

制作の一般的な流れと、

よくある疑問、失敗を防ぐための

工夫について紹介していきます。

スケッチ・下描きから色塗りまでの流れ

作品を作る工程について大まかにまとめると

以下の手順を踏む事になります。

スケッチ・下描き

下地処理(ジェッソなど)

大まかな色面の塗り分け

細部の描き込み・重ね塗り

仕上げ(ニス・保護剤)

制作を始める際は、

まず鉛筆やチャコールでスケッチをして、

全体の構図やバランスを決めていきます。

この過程はたとえプロの方でも

抜かりなく行います。

これは絵の構図だけでなく

構成や色彩だったり、

絵のテーマや雰囲気を描いていく上で

頭の中を整理する事にも繋がるからです。

スケッチに関しては

以下の記事でまとめているので

参考にしてみてください。

次に、必要があれば

ジェッソを塗って下地を整え、

描きやすい支持体を作ります。

特に布生地の場合は

画面に凹凸ができてしまう為、

滑らかな表現をするためにも

ジェッソで下地を整えつつ、

サンドペーパーをしながら

表面をツルツルに磨いていく

必要があります。

その後はアクリル絵の具で

大きな色面をのせ、

乾いたら少しずつ細部を描き込みながら

仕上げていきましょう。

アクリルは乾きが早いので、

重ね塗りや修正もしやすいのが利点です。

最後にニスや保護剤を塗れば

色が鮮やかに保たれるようになり、

作品も長持ちします。

こうした流れを意識して丁寧に進めると、

仕上がりが安定して

満足のいく作品につながります。

失敗しないためのポイントとよくある疑問

アクリル絵の具は乾きが早いので、

色を混ぜるときはあまり時間を

かけすぎないのがコツです。

パレットや筆が乾いてしまわないよう、

時々水で湿らせておくと

扱いやすくなります。

また一度乾くと耐水性が出て

修正しづらくなるため、

最初は薄めに色を重ねて様子を見ながら

進めると失敗しにくいでしょう。

初心者の方からよく質問を受けるのは、

絵の具の保存方法や筆の洗い方、

乾いた後の修正についてなど。

こうしたポイントをあらかじめ知っておくと、

制作中も落ち着いて取り組めますよ。

- 色混ぜは手早く行う

- パレットや筆の乾燥に注意

- 薄塗りから重ねて失敗を防ぐ

- 乾燥後の修正はアクリル用メディウムや上塗りで対応

よくある質問Q&A|アクリル絵の具の疑問を解決

アクリル絵の具について、

よく聞かれる疑問や質問を

Q&A形式でまとめました。

特に初心者の方が迷いやすいポイントや

ほかの絵の具との違いや使える素材、

コスト面などを中心に取り上げています。

ちょっと気になる点を

先に知っておくことで、

安心してアクリル絵の具の制作を

楽しめると思います。

ポスターカラーやガッシュとの違いは?

アクリル絵の具とポスターカラー、

ガッシュは、どれも不透明な表現に

使える画材ではありますが、

大きな違いは乾いた後の性質にあります。

アクリル絵の具は一度乾くと水に溶けず、

重ね塗りや加筆がしやすいのが利点です。

それに対してポスターカラーやガッシュは

乾燥後も水で再び溶けるため、

耐水性がなく、仕上がりの雰囲気も

異なります。

それぞれの質感や特性を理解しておくと、

作品の目的に合わせて

使い分けやすくなりますよ。

| 種類 | 耐水性 | 主な用途 |

|---|---|---|

| アクリル絵の具 | あり | 絵画・クラフト全般 |

| ポスターカラー | なし | ポスター・イラスト |

| ガッシュ | なし | イラスト・デザイン |

アクリル絵の具で描ける素材・支持体は?

アクリル絵の具は

紙やキャンバスだけでなく、

木材や布、プラスチック、

金属、ガラスといった

多様な素材にも描けます。

ただし、そのままでは絵の具が

付きにくいものもあり、

特にツルツルした面や

吸水性のない素材は注意が必要です。

そうした場合は、ジェッソや

プライマーといった

下地材を塗っておくと

絵の具がしっかり定着します。

描きたい表現や作品の用途に合わせて、

支持体を工夫してみると表現の幅が

広がりますよ。

- 紙・キャンバス

- 木材・布

- プラスチック・金属・ガラス(下地処理推奨)

初心者が押さえるべきコストとランニングコスト

アクリル絵の具は、ほかの画材と

比べると始めやすく、

コスト面でも続けやすいのが魅力です。

100円ショップや小容量のセットなら

数百円からそろえられますし、

本格的に取り組みたい方はブランド品や

大容量のチューブを選ぶと安心です。

絵の具以外にも筆やパレット、

支持体などの初期費用はかかりますが、

一度そろえれば長く使えるものも多いです。

その後のランニングコストは、

絵の具や紙といった消耗品の買い足しが

中心になります。

自分の描き方や予算に合わせて

少しずつ道具を増やしていけば、

無理なく制作を楽しむ事が出来ます。

- 100均やセットで手軽に始められる

- ブランド品は高品質だが価格も高め

- 消耗品の買い足しがランニングコスト

まとめ|アクリル絵の具で自由な表現・作品制作を楽しもう

今回はアクリル絵の具について

まとめさせてもらいました。

アクリル絵の具は、鮮やかな発色と

扱いやすさで多くの人に

親しまれている画材です。

初心者の方でも気軽に始められますし、

プロの作家もさまざまな技法に

活用しています。

紙やキャンバスはもちろん、

木や布など幅広い素材に描けるので、

アイデア次第で表現の可能性が

ぐっと広がります。

基本的な道具や描き方を

少しずつ覚えていけば、

自分らしい作品づくりを

楽しめるはずです。

まずは身近なところから試してみて、

アクリルならではの表現を

体験してみてくださいね!

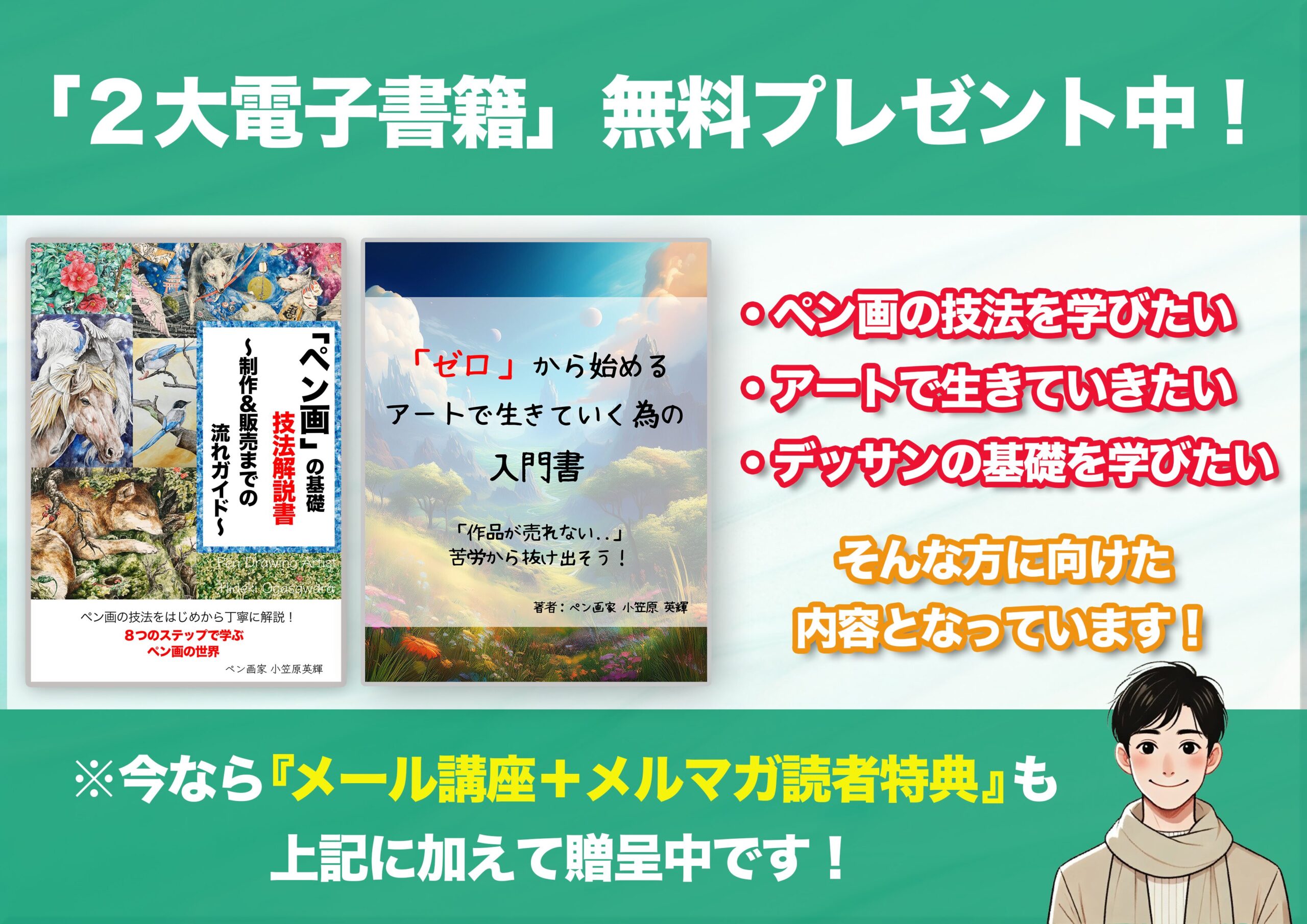

✅ 電子書籍『ペン画技法解説書』

✅ メール講座『絵の描き方』

✅ デッサン道具の知識

✅ アートで生きていく為の入門書

✅ メルマガ読者特別プレゼント

など、以下より受け取る事が出来ます。

⇩ ⇩ ⇩