デッサンやアートを

始めたばかりの方にとって、

「モチーフという言葉はよく聞くけれど、

実はよく分からない…」

そんな声をよく耳にします。

僕自身、高校生の頃

美術予備校に入学したものの、

本格的なデッサンをした事も

無いままだったので、

恥ずかしながら「モチーフ」

という言葉自体を知りませんでした。。

事前知識を何も知らずに入塾したので、

当時の自分を振り返ると

今思えば恥ずかしく思います。笑

おそらくこの記事を読んでいるあなたは

「モチーフという言葉を

全く聞いたことはない」

あるいは

「モチーフという言葉を

少しは聞いた事があるけど

具体的な意味までは知らない」

という方かもしれません。

学生当時の自分のように、

後で言葉の意味を知って

恥ずかしい思いをしないためにも、

こちらの記事を参考にして

もらえればと思います。

そこで今回はアートやデッサンに特化して、

「モチーフとは何か?」

という基本から、

- 初心者におすすめのモチーフ

- 描くときのポイント

- 自分だけのオリジナルモチーフを見つける方法

に関することまで

わかりやすく解説していきます。

目次

モチーフとは何か?アート・デッサンでの基本概念

「モチーフ」の語源と意味について

「モチーフ」という言葉は、

もともとフランス語の

「motif(モティーフ)」

が語源となっています。

この言葉には

「動機」や「きっかけ」

という意味があり、そこから転じて

「何かを作る上での題材や要素」

という意味で使われるようになりました。

特にアートやデッサンの世界では、

- 描く対象

- 表現したいテーマに関係する対象物

のことを指します。

たとえば、リンゴを1つ描くとき、

そのリンゴが「モチーフ」となります。

単純な果物でも、

形・光の当たり方・質感など、

観察して描くことで

多くの学びがあります。

つまりモチーフはただの「物」ではなく

作家や学習者にとって、

観察力や表現力を引き出すための

重要な存在である

という事になります。

また、モチーフには静物

(果物、食器、花など)や

人物、動物、風景などさまざまな

種類があります。

これらは描く人の技術レベルや

表現したい内容によって

選ばれます。

デッサンを学ぶ上での第一歩として、

「モチーフとは何か?」

についてを理解することが大切です。

デッサンにおけるモチーフの重要性とは?

デッサンの練習では、

ただ鉛筆を動かすことよりも

対象をどれだけ正確に観察し、

いかに捉えられるか

というポイントが重要です。

ここで重要なのが

「モチーフ」

という事ですね!

つまりモチーフは

- 観察力

- 構成力

- 表現力

これらを養うための

中心となる存在です。

例えば、リンゴや石膏像などの

シンプルなモチーフであっても、

光の当たり方、形の歪み、

影の濃淡など、

細かく見ていくことで

多くの情報が得られます。

手を動かして描くことで、

モノの見方が変わっていくのを

実感できるでしょう。

また、美術大学の入試や公募展では

「与えられたモチーフをどう表現するか?」

という課題が問われることも多く、

モチーフをしっかり捉える力が

評価されるポイントにもなります。

つまり、モチーフは単なる対象物ではなく

表現力を鍛える基礎力を

身につける為のもの

という捉え方をしておいた方が

良いですね!

静物画や人物画のモチーフの役割

静物画や人物画では、

モチーフが「描かれる対象」だけでなく

「描く意味」をもっています。

たとえば、花瓶や果物を並べた静物画では、

構成や配色によって

「季節感」や「ストーリー」

が生まれます。

一方で人物画では、

ポーズや表情がその人の感情や

個性を伝えるモチーフとして

機能します。

また、複数のモチーフを

組み合わせることで、

作品の深みが更に加わります。

例えば、レモンとナイフを

組み合わせる事で、

「切る」という行為が暗示され、

物語性を持ったデッサンになります。

つまり、モチーフは

描くだけのものではなくて、

意味を作り出す役割も

果たす事にもなり得てきます。

デッサンの初心者こそ、

ただ「上手に描く」ことよりも、

「なぜそれを描くのか?」

「何を伝えたいのか?」

という視点でモチーフを

見ることが大切です。

テーマとの違い:初心者が混同しやすいポイント

よくある誤解が

「モチーフ」と「テーマ」

の混同です。

- モチーフは「描く対象」

- テーマは「伝えたい内容や考え方」

の事を指します。

例えば「リンゴを描く」

というのが『モチーフ』。

「命のはかなさを表現したい」

というのが『テーマ』

という事になります。

アートの作品では、

モチーフを通じてテーマを

伝えることが多いです。

たとえば、『枯れた花』

というモチーフを使えば、

「時間の流れ」や「衰え」

といったテーマを表現できます。

このように、モチーフはテーマの

「表現手段」として

位置づけられたりもします。

そこで初心者の方はまず

モチーフをしっかり描けるようになってから

その中で徐々にテーマを意識すると、

より深い表現につながっていきます。

そこから徐々にモチーフとテーマを

意識的に分けていく事で、

作品の完成度は格段に上がります。

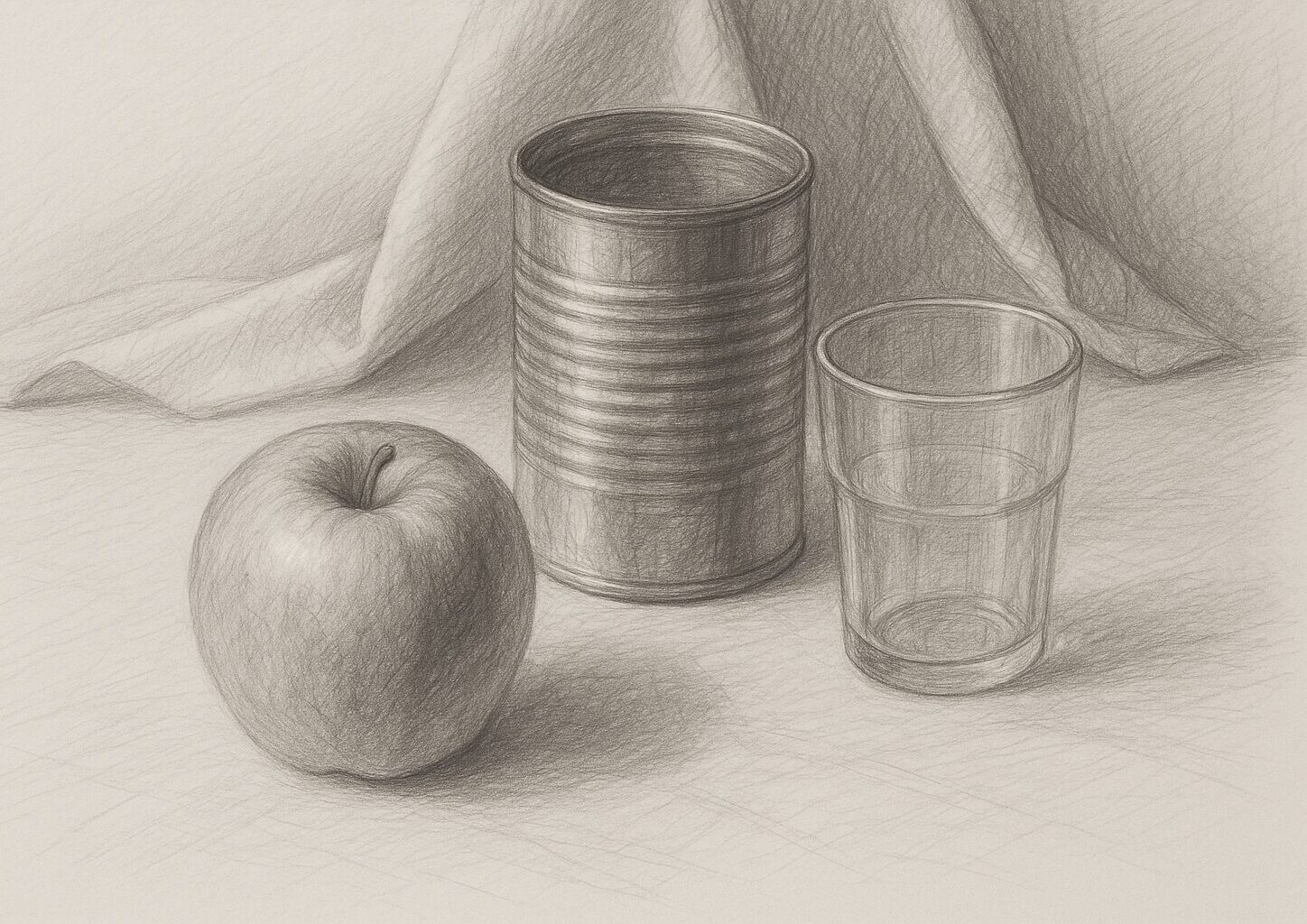

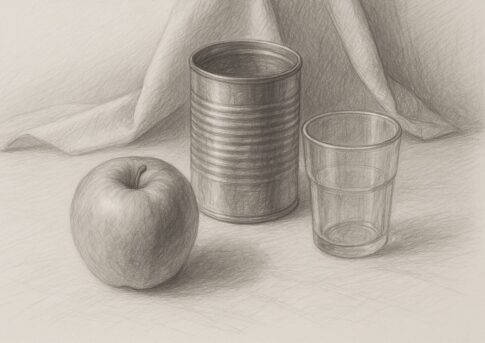

初心者が最初に選ぶべきモチーフとは?

デッサン初心者にとって、

モチーフ選びはとても重要です。

いきなり複雑なモチーフを選ぶと

形や陰影に混乱してしまい、

観察力や描写力を伸ばすチャンスを

逃してしまうかもしれません。

なのでオススメは形がはっきりしていて、

質感もわかりやすいものです。

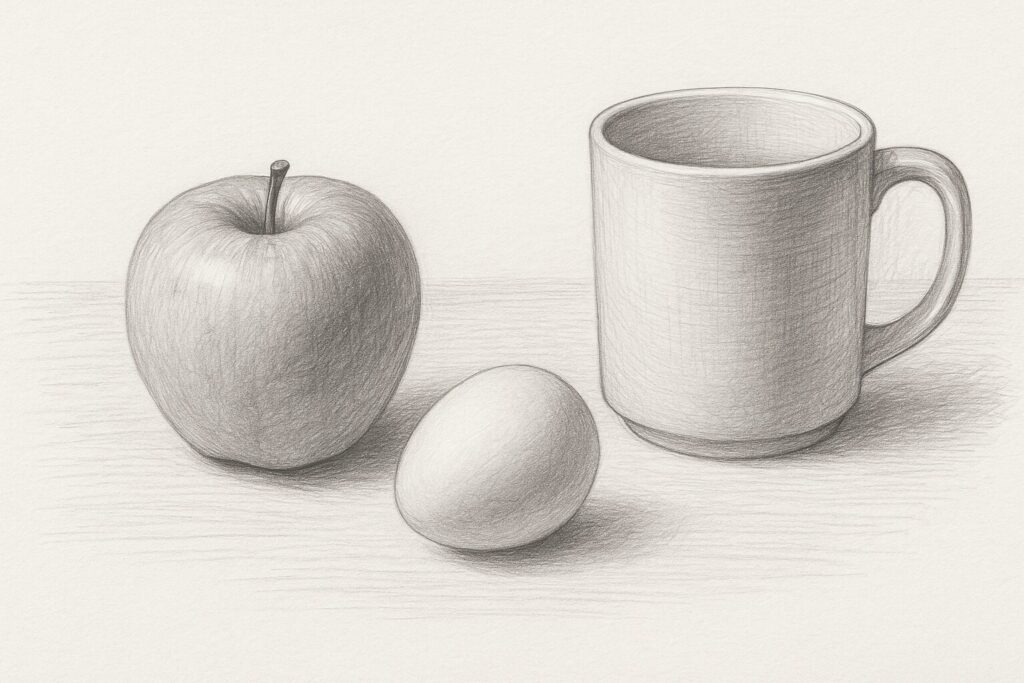

具体的には

- リンゴ

- コップ

- 卵

- 箱

- レンガ

- 布

- ペットボトル

この辺りが良いですね。

これらは家庭にもあるので、

手軽に準備できます。

特に卵やコップなどは、

シンプルな形の中にも

微妙なカーブや光の変化があり、

デッサンや絵の練習には最適です。

初めは1つだけのモチーフから描き始め、

しっかり観察して描く練習をし、

慣れてきたら複数の

モチーフを組み合わせたり

光の角度を変えてみたりする事で、

自然とスキルアップにつながります。

デッサン初心者向け!モチーフの選び方と実例

身近にあるおすすめモチーフ10選

デッサン初心者にとって、

「何を描けばいいのか分からない」

という悩みはよくあることです。

ですが、なにも特別なものや

難しいモチーフを用意する

必要はありません。

先ほども言ったように、

家の中や学校や身の回りには

実はモチーフ候補の数々が

沢山あるんです。

そこで以下に手軽に始められる

おすすめモチーフと難易度について

10個まとめて紹介します。

| モチーフ | 特徴 | 難易度 |

|---|---|---|

| リンゴ | 光と影の変化が美しい | ★☆☆☆☆ |

| 卵 | なめらかな曲面と影が学べる | ★☆☆☆☆ |

| ティッシュ箱 | 直線の構成が練習になる | ★☆☆☆☆ |

| コップ | 透け感と立体感を学べる | ★★☆☆☆ |

| ペットボトル | 光沢や素材の違いが面白い | ★★☆☆☆ |

| 花(1輪) | 自然な形の変化が楽しい | ★★☆☆☆ |

| 本 | パースや厚みの表現が学べる | ★★☆☆☆ |

| 靴 | 形や素材感が豊富で面白い | ★★★☆☆ |

| 布 | しわや質感の表現が練習になる | ★★★☆☆ |

| 手 | 最も身近で複雑なモチーフ | ★★★★☆ |

特に最初の頃は

「形がわかりやすく、描きやすい」

ものから始めていくのが

挫折せずに身につける事が

出来るようになります。

頑張って難しいモチーフに

チャレンジしてみても良いですが、

自分のレベルに合っていないと

すぐに挫折してしまい

兼ねませんからね。

リンゴやティッシュ箱などは、

シンプルな形を通じて

光や影の基本がしっかり学べます。

さらに上達してきたら、

布や手など、より複雑なモチーフにも

チャレンジしてみましょう。

難易度別:初心者〜中級者向けモチーフリスト

モチーフはレベルに応じて

段階的に選ぶことで、

自然と技術が身についていきます。

以下に難易度別のモチーフリストを紹介します。

- 卵

- ティッシュ箱

- リンゴ

- 石ころ

- ガラスのコップ

- 靴

- 布(折りたたんだもの)

- 空き缶や瓶

- 手や足

- 石膏像(頭部など)

- 枯れた花や植物

- 複数モチーフの組み合わせ

初心者のうちは、

描く対象が複雑すぎると

混乱しやすいです。

なので最初は1つのモチーフを

じっくり観察し、

そこから徐々に難易度を

上げていくのがポイントです。

描けば描くほど、

「モノを見る力」

が鍛えられていくので、

着実にレベルアップしていくのを

実感する事が出来るようになります。

モチーフの形・質感・素材ごとの特徴

モチーフには

- 「形」

- 「質感」

- 「素材」

この3つの大きな要素があります。

それぞれを意識することで、

デッサンのクオリティはグッと上がります。

丸い、四角い、細長いなどの基本形。

初心者はまず正確な形をとることが大切。

ザラザラ、ツルツル、やわらかいなどの

感触をどう表現するかが大事。

布や木材、金属などで大きく変わります。

ガラス、金属、紙、プラスチックなど。

素材によって光の反射や

影の出方が異なるので、

それを意識して描く事がポイントです。

例えば、ガラスのコップは

『透け感』という特徴がありますし、

金属の缶は反射が強く、

描くのが難しいですが

とても良い練習になります。

このようにモチーフごとの

特徴に気づいてそれを表現する事が

デッサン力アップの鍵となります。

複数モチーフの組み合わせ方とバランスのコツ

1つのモチーフを描く事に慣れてきたら、

次は複数のモチーフを組み合わせて

構図を作ってみましょう。

これは構成力や空間のとらえ方を

学ぶ良い機会です。

特にコツは

- 高低差

- 前後関係

- サイズ差

この3つを意識してみると

初心者の方でもやりやすくなります。

たとえば、リンゴと本と

コップを組み合わせる場合、

コップを少し後ろに置いたり

本を傾けたりすると、

奥行きや動きのある構図になります。

また、「形や質感の異なるもの」

これらを組み合わせる事で、

画面にメリハリが生まれます。

他にもツルツルしたコップと

ザラザラした布では、

違いが強調されて魅力的になります。

構成は最初の「配置」でほぼ決まるので、

描き始めたら変更が出来ない

重要な要素となります。

描き始める前に何度か

モチーフを動かしてみて、

自分なりに「しっくりくる構図」

を見つけていきましょう。

季節感を活かしたモチーフ選びのアイデア

季節感を取り入れると

作品に表情が加わり、

見る人にも印象を与えやすくなります。

特に展示会や受験では

「季節感の演出」

が評価される事もあるからです。

- 春:チューリップ、桜の枝、いちご、パステルカラーの布など

- 夏:麦わら帽子、スイカ、扇風機、小物入れ

- 秋:どんぐり、栗、落ち葉、ブドウ、チェック柄の布

- 冬:マフラー、みかん、湯のみ、クリスマスオーナメント

自然のモチーフ(植物や果物など)は

その季節ならではの

色や形が楽しめるので、

構図にもストーリー性が生まれます。

自宅の近くやスーパーで見つけた

季節物をモチーフに取り入れてみて

日常とリンクした作品づくりを

してみるのも良いかもしれませんね。

モチーフを描く際のポイントと注意点

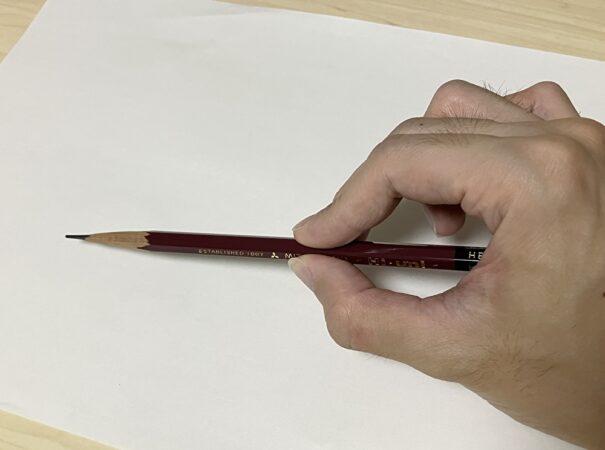

モチーフの観察力を高めるトレーニング

デッサンは「描く技術」よりも、

「観察する力」

これがとても大切になってきます。

実は絵が上手な人ほど

鉛筆を動かす前にしっかりと

モチーフを観察しています。

そこでここでは、観察力を高めるための

基本トレーニングを紹介します。

まず「よく見る」こと。

描く前に3分間、鉛筆を持たずに

モチーフをじっと見てみましょう。

形、大きさ、光の入り方、

影の位置、質感などを頭の中で

分解するイメージで観察します。

この“見る時間”が長いほど、

正確に描けるようになります。

次に「比較する」練習です。

たとえば、リンゴの縦と横の比率、

影の長さと本体の長さなど、

目で測る力を養いましょう。

これは

「プロポーション感覚」

と呼ばれ、デッサンの精度に

大きく影響します。

最後に、

「描いた後に見直す」

この習慣も大切です。

描いた作品とモチーフを並べて見比べ、

自分なりにどこが違うか、

何が足りないかを

発見することが上達への近道となります。

これらの一連の動作を

日頃から意識して描いていく事で、

着実に画力向上が

期待できるようになります。

光と影の捉え方:立体感を出すコツ

デッサンにおいて、

立体感を出すためには

「光と影(明暗)」

の描き分けが欠かせません。

モチーフの形そのものよりも、

どこに光が当たり、

どこに影が落ちているか

これらをしっかり観察する事で、

平面の紙でも立体感が生まれます。

基本的には光源(ライトや太陽など)

が1つの場合、

- 明るくなる「ハイライト」

- 中間の「中間調」

- 暗くなる「影」

- 接地面の影(投影)

これらの4つの階調を意識して

描いていく事となります。

たとえばリンゴを描く場合、

最も明るい部分から徐々に

影になる部分までをなだらかに

グラデーションをつけて描くことで、

丸みが表現できます。

影を強く描きすぎると

重く見えてしまうため、

濃淡のバランスも重要です。

初心者のうちは、デスクライトなどで

一定方向から照明を当てて描くと、

影がはっきりしてわかりやすくなります。

光の位置を変えて、

違う表現を試すのも練習になりますね。

輪郭線に頼らないデッサン練習法

デッサンを始めたばかりの人は、

ついつい

「輪郭線(アウトライン)」

を強く描きがちです。

ですが、現実のモノには

明確な輪郭線というものは

存在していません。

漫画やイラスト等には

輪郭線が描かれていますが、

写実的な絵を描く上で

この輪郭線は描いてはいけないものと

なります。

ですので、立体感を自然に出す為にも

線に頼らずに形を描く練習が必要です。

具体的な方法としては、

「面でとらえる」

ことが大切です。

輪郭線を描くのではなく、

明るい面と暗い面の違いを

「面として」

描いていくように意識します。

やり方としては鉛筆で

トーン(明暗)を重ねて、

徐々に形を浮かび上がらせる

イメージで濃淡を重ねていきます。

また、

「輪郭線を描かずに描く」

というトレーニングも有効です。

最初に薄く形をとったら

あとは光と影だけで表現し、

線を極力使わないようにします。

初めのうちは難しく

感じるかもしれませんが、

これを続けることで、

確実に観察力と描写力が高まります。

線は補助的な要素であり、

立体感を表すのは明暗です。

これを理解して描けるようになると、

作品のクオリティが一気に上がります。

視点と構図の重要性:見る位置で変わる表現

モチーフは

「どこから見るか」

によって全く印象が変わります。

例えばリンゴを真横から見るのと、

少し上から見るのとでは、

見える形も影の付き方も異なります。

この

「視点」や「構図」

はデッサンの表現力を大きく左右します。

視点を少し変えるだけで

描きやすくなったり、

立体感が出やすくなったりします。

デッサンに慣れていない初心者はまず、

「少し斜め上」

から見る構図がおすすめです。

なぜならばモチーフの

奥行きがよく分かり、

バランスも取りやすくなるからですね。

また、「構図」は作品全体の

印象を決める要素でもあります。

モチーフを紙の中央に置くだけでなく、

上下左右の余白や視線の流れも

考慮して配置していきます。

構図を意識して描くことで、

ただの練習が「作品」へと変わります。

試しに、同じモチーフを

複数の視点から描いてみる

練習もおすすめです。

これにより、構図の変化によって

見え方がどれだけ変わるかを

実感できる事が出来ます。

描いてはいけない?初心者が陥るNGパターン

デッサン初心者がよくやってしまう

「やりがちな失敗」

についても知っておく事で

成長のスピードがぐっと上がります。

以下に代表的なNGパターンを紹介します。

- 輪郭をなぞりすぎる:前述の通り、輪郭線ばかりに頼ると平面的になります。

- 明暗の差が弱い:全体がぼんやりしてしまい、立体感が出ません。

- 影が不自然:光源を意識せずに描くと、影が変な位置にできて違和感が生まれます。

- 構図を考えない:モチーフが紙の端に寄りすぎたり、切れてしまったりすると、作品の完成度が下がります。

- 描き急ぐ:とにかく早く完成させようとすると、観察がおろそかになります。

デッサンは時間をかけて

ゆっくり丁寧に描くことが大切です。

失敗は悪いことではなく、

次の成長に繋がるヒントとなります。

デッサンをする際に

「なぜこうなったのか」

という事を常々考えながら描く事で

着実に画力を上達させていきましょう。

実際に使われるモチーフの事例と作品紹介

美術予備校や学校で使われる定番モチーフ

美術予備校や

中学・高校の美術の授業では、

デッサンの基礎力を鍛えるために

定番のモチーフがよく使われます。

これらは形がはっきりしていて、

光や影の出方が分かりやすく、

観察・描写の訓練に最適です。

たとえば、美術予備校では

以下のようなモチーフがよく登場します。

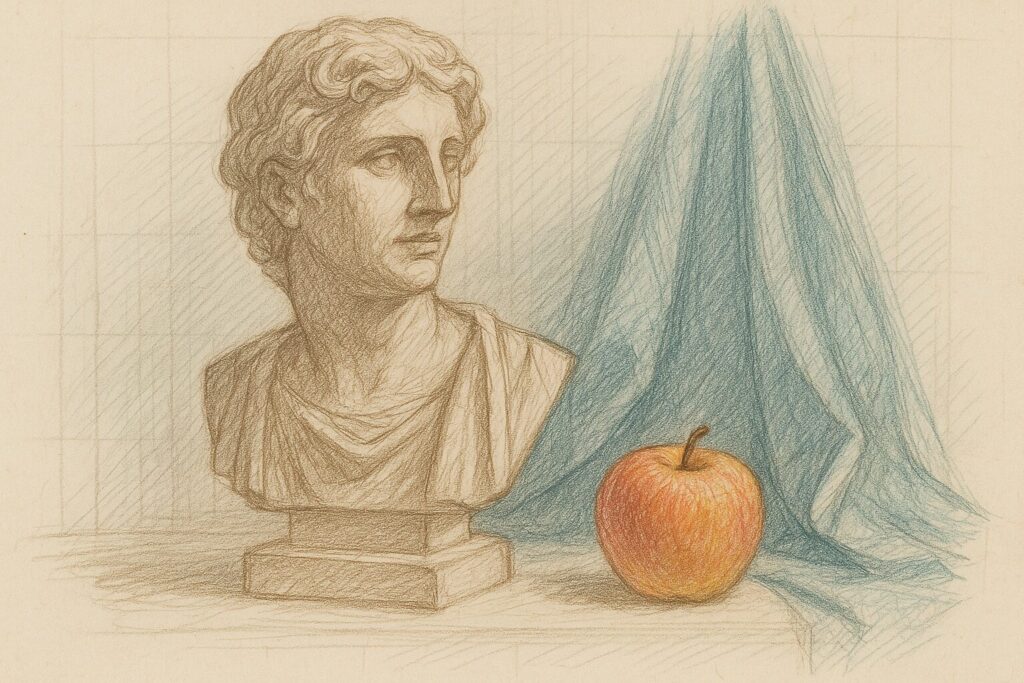

- 石膏像(ブルータス、ミロのヴィーナスなど):人体の構造を理解しながら形や陰影を描く訓練に。

- 立方体・円柱・球体などの幾何形体:基本的な形状の観察やパースの感覚を身につけるのに最適。

- 日用品(ペットボトル、靴、コップ、缶など):形と質感の違いを表現する練習に。

- 自然物(果物、植物、貝殻など):形が不規則なものをどう観察し、描写するかの訓練になる。

こうしたモチーフは

描きやすさと学びやすさが

両立しているので、

多くの美術系受験生が

繰り返し取り組む題材です。

初心者にとっても非常に良い

練習素材になりますので、

真似して取り組んでみるのも

おすすめです。

有名アーティストのデッサン作品に見るモチーフ

歴史的な芸術家たちのデッサンにも、

さまざまなモチーフが登場しています。

彼らの作品を見ることで、

「モチーフをどう選び、どう表現するか」

といったヒントが得られます。

- レオナルド・ダ・ヴィンチ:人体の解剖図や手のスケッチなど、科学的な視点からのデッサンが有名。

- ミケランジェロ:筋肉の動きや人体構造を精密に捉えた力強い人物デッサン。

- ゴッホ:ジャガイモ、椅子、靴など、身近なモチーフを通じて感情を表現した作品が多い。

- ピカソ(初期):幾何的な構成を取り入れたモチーフ表現が特徴的。

このように、有名な画家たちも

「モチーフを選び、それをどう描くか」

という事にこだわりを持っていました。

これは単なる物体としてではなく、

「自分の視点や感情を投影する対象」

としてモチーフを扱っていた点が

非常に参考になります。

公募展・受験でよく出題されるモチーフ傾向

美術系の公募展や受験では

テーマが与えられ、

それに合ったモチーフを

自由に選んで構成する課題が

よく出されます。

専攻する学科や

応募する公募展のジャンル

にもよりますが、

以下は実際によく使われる

傾向のあるモチーフです。

- 自然物:貝殻、果物、植物など。形が自然で美しい上、光の反射や表面の質感の違いが描写力を問われます。

- 人工物:缶、ビニール袋、靴、瓶など。透明・光沢・シワなど、難しい質感をどう描けるかがポイント。

- 布と組み合わせた構成:布は構図のベースになりやすく、モチーフに深みを与えてくれます。

- 石膏像+日用品の組み合わせ:受験特有の課題で、抽象と具象のバランスが試されます。

こうした課題では、

ただうまく描くだけではなく、

どんな視点でモチーフを選び

どう組み合わせて構成するか

が重要になります。

練習の時からテーマ性と

モチーフの関係を意識しておくと、

本番で力を発揮しやすくなります。

日本と海外で違う?文化によるモチーフの特色

モチーフの選び方には、

文化や時代背景も大きく関係しています。

特に日本と海外では、

よく使われるモチーフや

それに込められる意味が

異なることもあります。

例えば日本では、季節感や

自然を大切にする文化があるため、

桜や紅葉、和紙、畳、漆器など、

和風のモチーフが好まれます。

また、「わび・さび」といった

感覚を大切にするため、

朽ちたものや静かな雰囲気の

モチーフも多く見られます。

一方海外では、宗教や神話を

背景にしたモチーフが多く、

特に西洋ではキリスト教の聖書に

由来するシンボル(十字架、天使、葡萄など)

が登場することが多いです。

また、ポップアートや現代アートの中では

日用品や大量消費社会を

象徴するようなモチーフ

(スープ缶、スマートフォンなど)

が使われることもあります。

こうした違いは作品に

個性を与えるだけでなく、

文化理解にもつながります。

自分のルーツや価値観に合った

モチーフ選びをすることも、

作品に深みを出す方法のひとつです。

自分だけのオリジナルモチーフを見つけるには?

日常にある「描きたくなる形」を探してみよう

特別な道具や高価なモノがなくても、

オリジナルなモチーフは

身の回りにたくさん転がっています。

ここで大切なのは、

「これ、描いてみたいな」

と思えるような形や質感を

見つける視点です。

たとえば、朝食のパン、

使い古した鉛筆、机の上の観葉植物、

コンビニで買ったドリンクの容器など。

どれも普段は意識しないけれど、

よく観察すると面白い特徴があります。

パンなら焼き目、鉛筆なら削れ方、

植物なら葉の重なり具合など、

表情が豊かです。

こうした日常のものを

「モチーフとして見る目」

を養うことでデッサンは

より楽しくなりますし、

自分らしい作品づくりにも

つながります。

美術館に行かなくても、

作品のタネはあなたの周りにあります。

スマホで写真を撮って、

気になった形をコレクションするのも

良い方法です。

描きたいと思える対象が増えることで、

モチベーションも自然と

上がっていきます。

スケッチブックで発見する自分だけの視点

スケッチブックは

ただ練習するためのものではなく、

自分の観察や発見を記録し、

視点を深めていくツールとして

活用できます。

たとえば、同じリンゴを

1日ごとに違う角度や

光の当たり方で描いてみる。

あるいは、外に出て見つけた

落ち葉や缶、ベンチの一部を

スケッチする。

こうした小さな観察の積み重ねが

自分だけの感性を育ててくれます。

スケッチブックをする際には

モチーフに言葉や文章等も添える事で

より多くの情報を書き留める事が出来ます。

特に

「この葉っぱは柔らかそう」

「コップの影が思ったより長かった」

など、自分がその時に何を感じたかを

書くことによって視点が整理され、

モチーフ選びの幅も広がります。

何でもない日常の中から

ふと気になったものを描くことで、

あなただけの「目」が育っていきます。

それが、オリジナリティある

作品へとつながる第一歩です。

組み合わせ自由!自作モチーフの構成方法

「オリジナルモチーフを描きたいけど、

どう構成すればいいの?」

こんな悩みを持つ人も多いはず。

そこでおすすめなのが、

異なる素材や形を自由に組み合わせて

独自の構成を作る

といった方法です。

たとえば、以下のような組み合わせが

モチーフの組み合わせとして

やりやすいです。

- 硬い+柔らかい:空き缶と布

- 古い+新しい:レトロな時計とスマートフォン

- 自然物+人工物:小枝とガラスの器

- 透明+不透明:ガラス瓶と本

構成のコツは、

「コントラスト(対比)」

を意識することです。

形、質感、色合いなどに違いがあると

画面にリズムが生まれ、

見る人の目を引きます。

また、配置にも工夫を加えると、

より物語性のある画面が作れます。

このように既製のモチーフにとらわれず、

自分でテーマや意図に合わせて

組み合わせることで、

「人に伝わるデッサン」

に一歩近づく事が出来るようになります。

「意味を込める」ことで表現が深まる理由

ただ見えたままを描くことから一歩進んで、

モチーフに「意味」や「思い」を込めると

作品は一気に深みを持ちます。

これは、プロのアーティストが

よく行っている表現方法でもあります。

たとえば、枯れた花を描くとき、

「命の終わり」や「過ぎゆく時間」

といったテーマにすることができます。

あるいは、使い古された靴には

「旅の記憶」や「人生の歩み」

といった意味を込めることもできます。

このように、モチーフに

「なぜそれを描くのか?」

という自分の想いを込めることで、

観る人にもストーリーが

伝わるようになります。

ただ写実的に描くのではなく、

自分の中にある気持ちや

記憶と向き合うことで、

表現がより豊かになります。

意味を込める練習としては、

「このモチーフにはどんな物語があるだろう?」

と自問しながら描くのがおすすめです。

描くたびに上達する!モチーフ研究のすすめ

デッサンは一度描いたら

終わりではありません。

同じモチーフを繰り返し描くことが、

観察力と描写力を飛躍的に高めてくれます。

たとえば、リンゴを3回描くとしましょう。

- 1回目:形を取ることに集中

- 2回目:光と影を意識

- 3回目:質感や背景との関係まで描く

このように1つのモチーフでも

視点を変えて繰り返し描くことで、

「前回より良く描けた」

「違う表現ができた」

と成長を感じることができます。

また、描いたあとの振り返りも大切です。

「何がうまくいったのか?」

「どこが難しかったのか?」

などを記録しておくことで、

次に描くときの改善点が見えてきます。

プロのアーティストでも、

何十回と同じモチーフを描き続けて

研究することは珍しくありません。

描けば描くほどモチーフの奥深さに

気づくようになります。

まとめ

「モチーフ」とは、

アートやデッサンにおいて

単なる「描く対象」ではなく、

観察力や表現力を育てる

大切なパートナーです。

初心者にとっては、

身近なリンゴやコップなどを

丁寧に描くことから始まり、

経験を積むにつれて複数のモチーフの構成や

テーマ性のある表現へと広がっていきます。

この記事では、モチーフの基本的な意味から

選び方、描き方、実際に使われている事例、

自分だけのモチーフを見つける方法まで

詳しく解説してきました。

大事なのは「上手に描くこと」よりも、

「よく観察し、自分なりの視点を持って描くこと」

です。

描けば描くほど見えなかったものが

見えるようになります。

そしてその繰り返しが、

あなたの作品に深みと個性を

もたらしてくれる事となります!

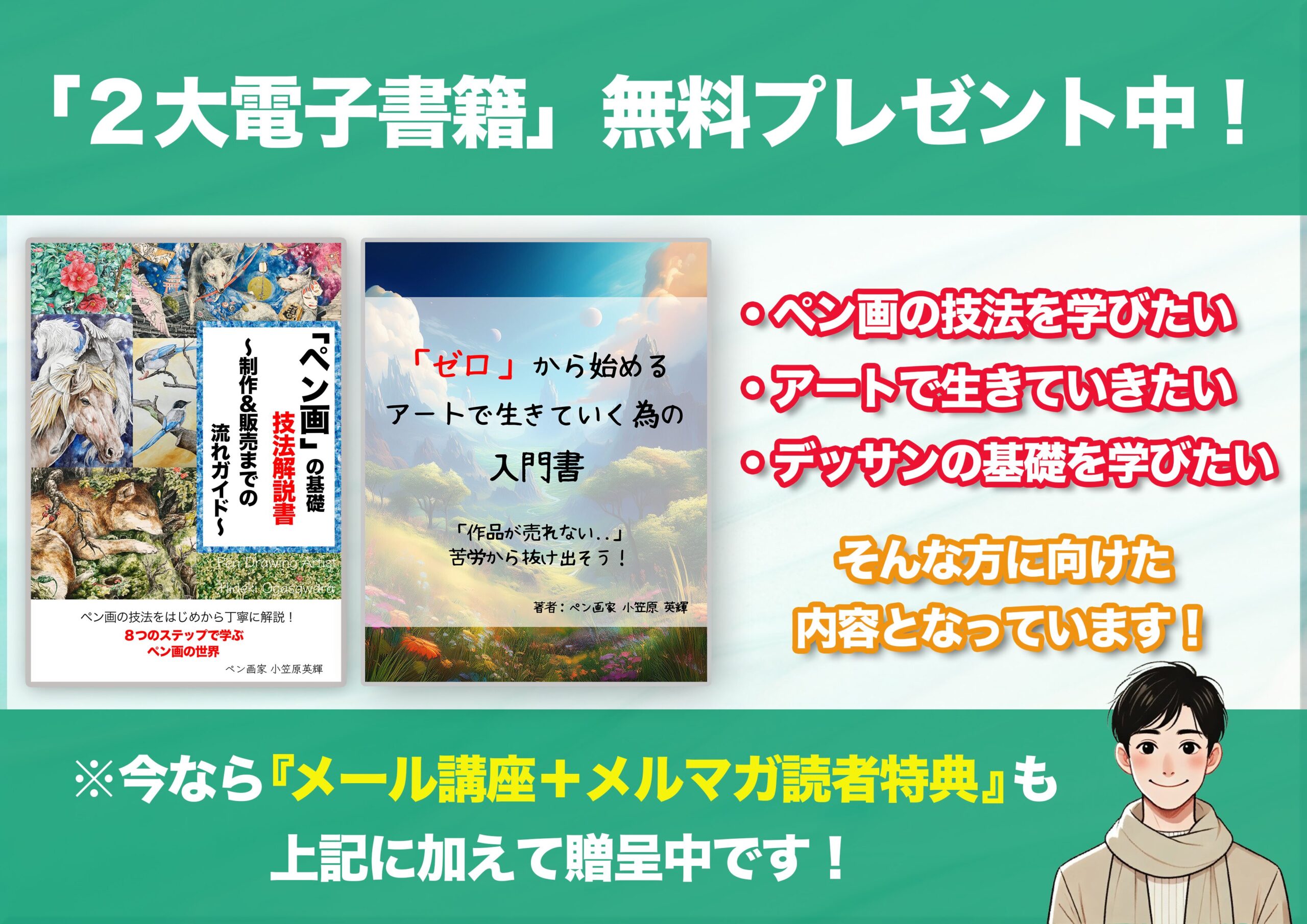

✅ 電子書籍『ペン画技法解説書』

✅ メール講座『絵の描き方』

✅ デッサン道具の知識

✅ アートで生きていく為の入門書

✅ メルマガ読者特別プレゼント

など、以下より受け取る事が出来ます。

⇩ ⇩ ⇩