画力・デッサン力というのは

あるに越した事は無いと思います。

卓越した技術がある事によって

人々を魅了させる事もあるでしょうし、

それは一つの偉大な才能であるとも

言えますからね。

とはいえ、

画力があるという事が全て正しいの?

と、そのような疑問も

生じてくる事もあるかもしれません。

僕自身、

画力がある事すなわち正義

だと思っていた時期もありましたが、

それと同時にその人にしか

出せない世界観であったり、

その世界観を支える基礎力というのが

大事だなと今は思っています。

画力というのは、

それらを総合的にみた上での表現手段と

言えるのではないでしょうか?

そこでこの記事では、

画力に関して個人的に思う事について

記事にまとめさせてもらいました。

最後まで読み進めて頂けると幸いです。

目次

画力とは何か?

絵を描いていると、

誰しも一度は「画力を上げたい」と

考える瞬間があると思います。

ですが、

「そもそも画力とは何か?」

と問われると、

意外と明確に答えられない方も

多いのではないでしょうか。

画力とは単に「絵が上手い」

という評価ではなく、

自分の見ているもの・感じていることを

的確に形へと変換できる力

のことを指します。

つまり、技術や知識だけでなく、

「観察力」「構成力」「表現力」

などの複数の要素が積み重なって生まれる

総合的な力と言えますね。

画力とは絵に必要なのは上手さだけでは無いというもの

アマチュアからプロまで、

絵を描く人の数だけ

画風や表現方法も変わってきます。

そのため、傍から見たら

緻密で観る者を圧倒するような

作品を描ける人も居れば、

一方で、絵を描き始めて間もない

という方も居ます。

プロで絵を描いている方は

趣味ではなく仕事ですので、

市場の状況を踏まえつつも

オリジナリティを

出していかなくてはなりません。

作品が売れないと、

それこそ生活に関わってきますからね。

とはいえ、プロとして

活躍をしている方の中にも、

少数ではありますが、

画力がそこまで高いとは

言えない人も居ると思います。

例えば漫画家を例に挙げると、

「進撃の巨人」で知られる

作者の諫山創さんは

最初の頃は絵が荒い漫画家として

お世辞にも絵が上手だったとは

言えませんでした。

それでもストーリーの壮大さ、

構成、コマ割り、スピード感は

初期の頃から読んでいて

次の展開が気になる展開で、

次の話が気になるものでした。

漫画の場合、画力だけではなく、

ストーリーの構成や世界観、

コマ割りの描写なども

作品を作る重要な要素となってきますので、

絵だけズバ抜けて上手いだけでは

必ずしも良い作品であるとは言えません。

(もちろん、画力が無いよりも

あった方が良いというのはありますが)

イラストでも、デッサンが

しっかりとしている絵よりも

多少崩して描かれているイラストの方が

人気が出る場合もありますからね。

その過程でひたすら画力を上げていく事に

力を注いでいく人も居れば、

自分にしか描けない絵で

勝負していった作家の方も居ます。

結局のところ、

その人それぞれにあった表現手段を用いて

絵を描いていく事が

結果的に望ましい事かもしれません。

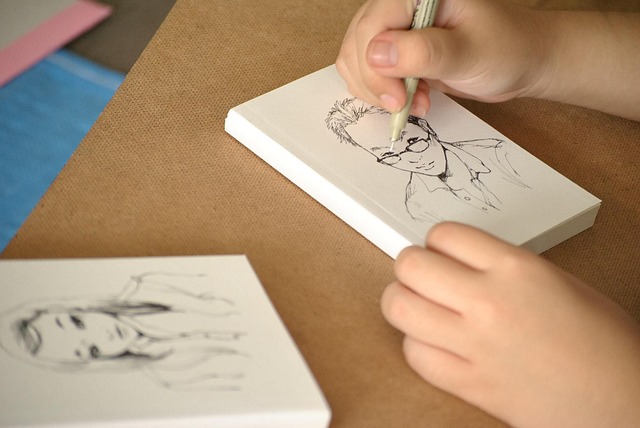

技術としての画力

技術的な面で言えば、

線のコントロールや陰影の描写、

構図の理解、色彩バランスなどが

挙げられます。

これらは練習を重ねることで

確実に向上する“スキル”であり、

描くための基盤とも言える部分です。

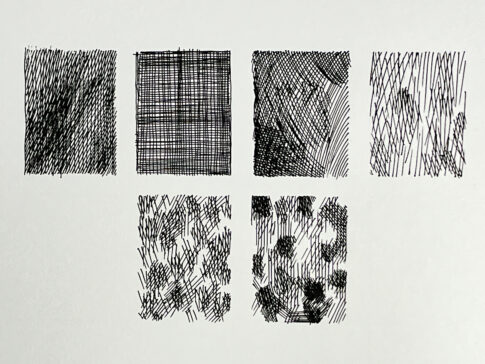

デッサンを通じて

「形を正確に捉える力」

を養うことは、

その最も代表的なトレーニングですね。

観察したものを頭の中で再構成し、

立体的に捉えることで、

作品に説得力とリアリティが生まれます。

技術としての画力に関する考察については

以下の記事で詳しく掘り下げているので、

コチラもあわせてご覧になってください。

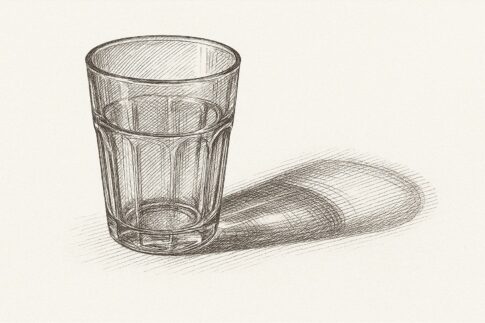

観察力としての画力

画力の本質は

「見えていないものを見抜く力」

にもあります。

光の向きや陰影の移ろい、

形の歪み、質感の違いなど、

そうした細部に目を向けることで、

描く対象の“真の姿”を

掴むことができます。

観察力は、単なる視覚的スキルではなく、

対象と向き合う姿勢そのもの

でもあります。

「なぜこの形になっているのか?」

という背景を探ることが、

作品に深みを与える第一歩となります。

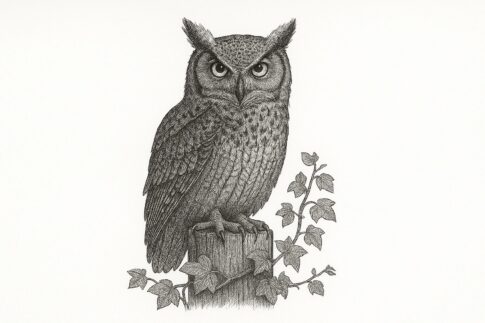

表現としての画力

画力とは、最終的には

「自分の世界を表現する力」

です。

どんなに正確な線が引けても、

感情や意図が込められていなければ、

その絵は上手い止まりに

なってしまいますからね。

画力を磨くとはどういう事かと言うと、

自分の内面をどう絵に

落とし込むかを模索すること

でもあります。

そのため、観察と技術を土台に、

感性と想像力を重ねていく

プロセスが大切です。

絵が上手い=画力が高いではない

「絵が上手い人」

「画力がある人」

とでは、似ているようで

実は少し違います。

上手い人は見たものを

そのまま再現できますが、

画力のある人は

「何をどう伝えるか」

まで考えて描ける人です。

そこには、

- 構成力

- 思考力

- 表現

- 意図

これらの明確さが含まれている

必要があるからです。

これらはアートというよりも

イラストや漫画など

商業的な繋がりの強い作品の

傾向があります。

画力を高めるためにできること

画力を高めるには、

- デッサン

- 模写

- クロッキー

- 構図研究

などの反復が欠かせません。

ただし、

「枚数をこなす」

という事だけでは不十分で、

毎回の目的を明確にして描くこと

こそが重要な事となります。

たとえば

「今日は陰影の幅を意識する」

「形の正確さを追求する」

などのテーマを持って描くことで、

確実に成長を実感できます。

そうする事で描き続ける中で

「自分の弱点」が見えるようになりますし、

そこを克服していく過程こそが

画力の成長そのものとなるからです。

絵の『上手さ』と『巧さ』の違いを理解しよう

例えばハイパーリアリズム

といった手法のように、

写真そっくりに描くという事は、

通常の感覚だと難しいかもしれません。

技術的にもそうですが、

作品が出来上がるまでの根気や

寸分の狂いもなく精密に

描写をしていくという事は

天賦の才能であるとも言える事でしょう。

【ハイパーリアリズムとは?】

1960年代後半から

70年代はじめにかけて

主にアメリカ合衆国で起こった手法。

卓越した技術を用いて、

写真を克明に描写するという手法。

引用元URL:https://www.weblio.jp/content/ハイパーリアリズム

しかし一方で、

『絵としての上手さ』

といったものもあります。

例えば、コミック風のイラストや

ラフなスケッチ風の絵柄だったとしても、

その人にしか出せない味が出ていたり、

本当に絵が上手い人にしか

分からない線で描かれている

といったものですね。

このように、写実的に描くという事が

必ずしも良い絵であるとは

言えない事も多々あります。

この場合、絵としての魅せ方の

『巧さ』が重要になってきますので、

「写実的に描かれているか」

というよりも

「いかに人を惹きつける絵であるか」

という事である必要があるのですね。

仮に線一本の強弱のみで

構成されている絵だったとしても、

何かしら人を惹きつける魅力が

ある作品もありますからね。

ここを理解しておく事で

今後の創作の方向性のイメージが

湧いてくる事だと思います。

絵が上手な人を見たらキリがない

絵が上手い人の作品を見て

刺激を受けて感化されたり、

参考にする事はあるかもしれません。

憧れの作家さんの作品に触れる事で、

自身の創作意欲も

掻き立てられる事だと思います。

ですが、もちろんそういった経験は

誰しも少なからずあるかもしれませんが、

世の中には自分が知らないだけで

凄い人たちが居るという事が

徐々に分かってきます。

それは必ずしも世間一般的に

有名な人だけに限らずにいます。

上を見たらキリはありませんが、

自分はどの立ち位置で

絵を描いていこうと思っているのかを

その都度考えていく必要が

あるという事でもあります。

中途半端な画力はかえって誹謗中傷の的になる事も

いわゆる「デッサンが狂っている」だとか、

「基本がなっていない」だとか、

そのような指摘を

ネット上で受ける事も

活動をしていたら

そのように言われる事もあります。

ネット上では多種多様な人がいて、

かつ匿名で自由に発言をする事が

出来る場でもあります。

そのため、それを良い事に好き放題

言われてしまう場面に

出くわしてしまう事も

あるかもしれません。

中には、自身の絵を振り返るきっかけに

なり得て来る意見もあるかもしれませんが、

ネット上では顔の見えない相手に対しては

攻撃的に言葉を投げつけて来る人も

少なくありません。

それによって人によっては

ひどく落ち込んでしまう事もありますが、

批判に対しての耐性を付けるという意味では

荒療治ではありますが

有効的であると思います。

大事なのは「なぜ自分は絵を描こうとするのか?」という事

自身で絵を描くという事に迷った際は、

今一度、自分自身に問いかけてみる

必要もあるかもしれませんね。

もちろん、絵以外にも創作するという行為には

試行錯誤がつきものですので、

時に自分の方向性について

悩んでしまうといった事が

あるかもしれません。

「生みの苦しみ」

というものがあるように、

真剣に向き合えば向き合う程

出口の見えない迷路に迷い込んでしまう。

そのように思えてしまう日も

あるかもしれません。

その際は初心に戻り、

今一度素直な気持ちで制作をしてみると

意外なところに突破口を見出していく事も

あるでしょう。

「画力とは何か?」に関するよくある質問(FAQ)

Q1. そもそも「画力」とは何ですか?

A1. 画力とは、

形や明暗、色彩、構図などを通して

“伝えたいものを正確に表現できる力”

のことです。

単に絵が上手い・綺麗というだけでなく、

観察力・構成力・表現力など

複数の要素が総合的に組み合わさって

生まれる力です。

Q2. 画力を上げるために

必要な練習は何ですか?

A2. デッサン練習が最も効果的です。

モチーフを正確に観察し、

形・光・陰影を捉えることで

描写力が鍛えられます。

また、クロッキーや模写、

構図練習なども画力向上に繋がります。

Q3. デッサン以外でも画力は

上がりますか?

A3. はい、上がります。

写真模写・着彩・構図練習など、

観察力と表現力を磨く活動は

すべて画力の養成になります。

特にデジタルでもアナログでも

「形を正確に取る練習」を

継続することが重要です。

Q4. 絵を描いているのに

上達を感じられません。

原因は何ですか?

A4. 描く目的が曖昧なまま

枚数を重ねている場合、

成長が鈍化します。

観察・分析・反省の3ステップを意識し、

客観的に自分の絵を見直すことで

停滞期を抜けやすくなります。

Q5. 画力を上げるために

最も大切なことは?

A5. 「描き続けること」と

「観察を怠らないこと」です。

結果を急がず、

毎回テーマを決めて描くことで、

自然と絵に説得力が生まれます。

継続が最大の武器です。

まとめ

今回は、

「画力とは何なのか?」

というテーマについて

自身の見解を交えつつ

記事にて深掘りさせてもらいました。

絵の良し悪しを決めるのは、

画力・デッサン力があるか

どうかであるとは言い切れません。

作品からにじみ出て来る世界観であったり、

作者の面白い人間性が出て来る作風であれば

人気も出て来る事でしょう。

ただやはり、ある程度の

絵の上手さがある事によって、

見る側にストレスを与えずに済んだり、

絵の上手さによって人に

感動を与えられる事にも繋がります。

ですので、自身が表現

したいものは大事にしつつ、

同時進行で必要な画力・デッサン力を

養っていける事がベスト

といえるかもしれませんね。

デッサンが上手な人は上手ですし、

上を見たらきりがありません。

そういった中で自分の作風を確立していき、

画力を養っていく事が出来る事が

望ましい事なのだと思います。

それでは最後までお読みいただき

ありがとうございました!