絵が上手い人に対して

憧れを抱く気持ちというのは、

誰しも持ち得る事だと思います。

僕自身、絵を習い始めた頃は

特にその傾向が強く、

上手な人や著名な画家の作品を観ては

影響を受けた事も沢山ありましたね。

やはり、向上心を持って取り組んでいると、

その道を通ってきた先人らが

歩んできた軌跡を辿る事となりますし、

勉強にもなりるからですね。

そこで今回は、

絵が上手な人の特徴について

まとめさせてもらいました。

絵を描く上で

是非とも参考にしてみてくださいね。

目次

絵が上手い人の特徴5つ

同じ時間練習しているのに

なぜあの人の方が上達しているんだろう?

そう感じたことはありませんか?

実は、絵が上手い人には共通する

“思考と習慣”があります。

それは単なる才能ではなく、

- 観察

- 構成

- 表現

- 継続

といった具体的な力の積み重ねです。

一言に「絵が上手な人」と言っても、

様々な絵の上手さがあります。

単に写実的な絵を描く事が出来たり、

作品の構成力やデフォルメ能力、

優れた色彩感覚などの

あらゆる要素を総合的にみた上で

絵の良し悪しが決められる

と言っても過言ではありません。

そこでこの章では、

画家としての経験をもとに、

絵が上達していく人たちに

共通する5つの特徴について

詳しく解説します。

自分の描き方を見直す

ヒントにしてみてください。

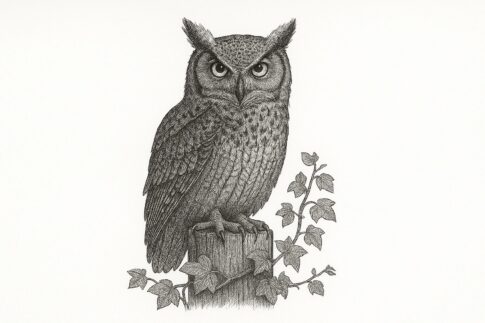

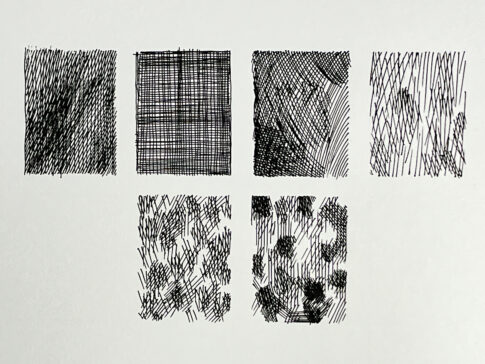

絵が上手い人は観察とモチーフの特徴を捉えるのが上手い

絵が上手い人は

“形”よりも“仕組み”

を見ています。

モチーフの構造や特徴を

瞬時に把握してキャンバスに

描き写す事が出来る人は、

絵を描くのが上手な人の

特徴として挙げられます。

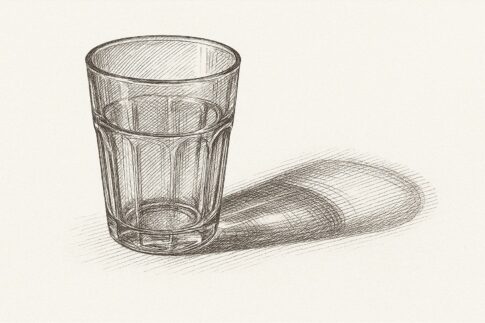

たとえばコップを描くとき、

ただ輪郭を追うのではなく、

円柱としての構造・楕円の歪み・光の反射を

観察しています。

今日からできる練習法は

「1日1つ、身の回りの物を構造で描く」

ことです。

このような能力というのは、

一朝一夕で身につける事は出来ず、

長年の経験や培ってきた技術を元に

鍛えられるものでもありますね。

日頃から様々なモチーフに触れていたり、

観察眼を養っていないと、

いざデッサンをする際に

特徴を描き写す事が

出来なくなってしまうからです。

その点、絵が上手な人は、

モチーフの特徴を瞬時に掴んで

デッサンする事が出来ますし、

正確な描写をする事が出来てしまいます。

それまでに沢山の絵を描いてきた中で

蓄積されたデータを元となっている為、

絵の描写に関しても安定した作品を

手がける事が出来るようになります。

絵が上手い人は構成力が優れている

絵が上手い人ほど、

描く前に

構図と視線誘導

を意識した上で描き始めていきます。

配置・明暗・余白の取り方を

戦略的に決めているため、

完成後の印象が引き締まります。

また、全体を見渡しながら

描く習慣があるため、

部分的な修正にも柔軟に対応できます。

初心者ほど一箇所に集中しすぎる

傾向がありますが、

絵が上手い人は

「俯瞰」と「微調整」

これらを同時に行っているのです。

この際に、絵作りをしていく上で

「どのような構成で絵を描いていくか?」

という事も重要なポイントとなってきます。

基本的な描写力は備わっているものの、

毎回写実的な絵ばかり制作を続けても

観る人に飽きられてしまう

可能性もありますからね。

そこで構成力を鍛える事で、

自分独自の構図を描く事が

出来るようになったり、

制作の幅を広げていく事が

出来るようになってきます。

特に第一線を走っている

イラストレーターや漫画家の方々は、

この絵の構成力や

世界観が優れている方ばかりですが、

絵画制作においても十分に

活かせる能力でもありますね。

特に絵の構図だけでなく、

世界観の創出や光の演出であったり、

画面内での奥行き等の

様々な要素があります。

これらをしっかりと

描けるようになるには、

場合によっては習得までに

かなりの年月が必要になる

可能性もあり得ますが、

身につける事が出来れば

相当強い武器となっていきます。

描く前に“どこに視線を導くか”

を決めるのも構成力の一部です。

絵が上手い人は主役の

- 位置

- 明暗のコントラスト

- 余白の取り方

これらを無意識に

コントロールしています。

練習法として、

以下の方法を試してみてください。

サムネイルスケッチを

5分で5枚描く(構図のみ)。

絵が上手い人はデフォルメの表現が上手い

絵が上手い人は、

写実とデフォルメのバランス感覚が

優れています。

描く対象の本質を掴み、

不要な情報を削ぎ落とすことで、

作品の印象を際立たせます。

見る人に伝えたいテーマが明確だからこそ、

「どこを省略するか」

が分かるのです。

これは経験と観察の積み重ねから生まれる

“表現のセンス”でもあります。

正直なところ、写実的な表現というのは

ある程度の努力を重ねていければ

十分に到達する事が出来る

範囲内であると言えます。

才能云々よりも、

正確に模写する力や継続して

課題を解決していく努力を続ければ、

写実的な絵を描くという事は

簡単とは言わないまでも

描く事は可能です。

一方で、キャラクターや

イラストのような

デフォルメ出来る能力というのは、

本人の努力もありますが、

才能やセンスによる部分が大きかったりします。

なので、身につけようと思っても

実際には難しい所ではあります。

デザイン分野の知識や技術を活かして

デフォルメのスキルを磨いていく事も

可能ではありますが、

あとは本人の資質や努力による部分が

多く占めています。

努力でできる範囲で

モチーフをデフォルメする能力を

鍛える事はできたとしても、

独自路線のデフォルメというのは、

その人の資質や育ってきた環境等による

影響が大いにある為ですね。

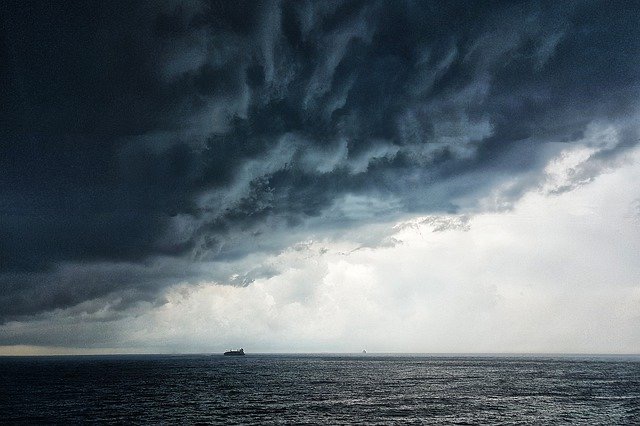

絵が上手い人は空間把握能力が優れている

絵が上手い人は、

頭の中でモチーフを

立体的に回転させて考えています。

たとえば人物や建物を描く時でも、

見えない裏側を想像して

線を引いているのです。

空間把握能力が優れている方は、

絵を描く上で大いに

有利であると言えます。

絵の中に空間表現を

落とし込む事が出来ると、

パースの狂いが無くなるだけでなく、

更なる表現を生み出していく事が

出来るようにもなるからです。

絵として描く以上は

紙の二次元の平面に

モチーフを落とし込むわけですが、

モチーフの構造や配置箇所によっては

空間を意識して

描かなければなりません。

その為にも、日頃から

空間に対する意識を持って

制作に取り組んでいないと、

描く事が出来なくなってしまうのですね。

空間把握能力が優れている人は、

絵の中に奥行きのある空間表現を

する事ができるようになります。

それによって写実的な

空間表現だけでなく、

空間を意識した空想上の風景を

描く事も出来るようになりますし、

抽象絵画にも活かす事も可能です。

抽象絵画というのは、

手当たり次第キャンバスに

色を乗せているのではなく、

作者が意図した位置に

色を配置する事で、

絵に深みを含ませる事が

出来るようになるのですね。

これも空間把握能力が備わっている事で、

様々な見え方の出来る抽象絵画を

描く事が出来るようにもなります。

ただし、空間把握能力というのは、

すぐに習得する事が

出来るものでもありませんし、

その人の特性によって

左右されてしまうものでも

あったりします。

3D空間のテレビゲームが好きな方は

自ずと空間表現が得意だったりしますが、

そういったものに

慣れ親しんでいない人であれば、

空間把握能力を身につけるのが

難しいかもしれません。

この力は遠近法や

透視図法の理解にも直結します。

絵が平面的に見えてしまう人は、

まず「奥行き」を意識する練習から

始めていきましょう。

以下のページでは、

遠近法や透視図法についての

解説をしているので、

こちらの記事も参考にしてみてください。

遠近感が掴みにくい場合は、

透視図法の基本を見直してみましょう。

絵が上手い人は緻密で正確な描写に優れている

絵が上手い人は、

仕上げの詰めが丁寧です。

最後の10%を仕上げる力が

あるのと無いのとでは

仕上がりに大きな違いが

生じてくる事となります。

筆圧の強弱、線の方向、

質感の差を見逃さず、

細部を整えることで

絵の完成度を高めます。

一方で

「描き込み過ぎない」

という判断力も持っています。

必要なところにだけ時間をかけ、

全体のバランスを保つ。

この“引き際の見極め”こそ、

成熟した画力の証です。

これまで、絵が上手な人の

特徴についてお伝えしてきましたが、

それらに加えて緻密で

正確な表現が出来るという方も、

絵が上手な人の特徴であると言えます。

これは、必ずしも写実的であるか

という事ではなくて、

密度の濃い細密描写によって、

絵のクオリティを高めていく事が

出来るようになるからですね。

ただし、「細密画」の中でも

細かく描く事を目的としている

ジャンルに関しては、

「絵の上手さ」とは少し

ベクトルが違うかもしれません。

最終的な仕上がりとして、

絵の全体的な印象や構成がまとまっていると

絵としての完成度も上がりますが、

一つの表現方法として捉える方が

良いかもしれません。

絵が上手い人は

“完成させる体力”

を持っています。

もう少しで終わるところを

丁寧に仕上げることで、

作品の印象が一段と引き締まります。

「今日は5分だけ整える」

この習慣がプロの完成度を生みます。

絵が上手い人になるための共通習慣

- 日常の中で形を観察する

- 一枚ごとに目的を決めて描く

- 失敗を記録し、次に活かす

- 他人と比べず「昨日の自分」と比べる

- 描かない日も絵を“観察する”時間を取る

どれも特別な才能ではなく、

積み重ねで誰でも身につく習慣

です。

大切なのは「描く時間」よりも

「気づく時間」を増やすこと。

それこそが、絵が上達する人の

最大の共通点となってきます。

そういった中でも、

スランプ気味で絵が

描けなくなってしまった場合、

こちらの記事で解決法を

詳しく紹介しています。

こちらもあわせて

ご覧になってください。

絵が上手い人の特徴に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 絵が上手い人は

生まれつき才能があるのですか?

A. 才能よりも観察と

練習の積み重ねが大きいです。

環境よりも「どう見るか」で差がつきます。

Q2. 観察力はどうすれば身につきますか?

A. 日常で“形を分析する癖”を持つ事です。

陰影・角度・比率を意識して

見ていきましょう。

Q3. 線画が雑になってしまいます。

上手い人との違いは?

A. 形を取る段階で焦らず、手よりも

「観察のスピード」

を優先することがコツです。

Q4. 絵が上達しない時の練習方法は?

A. 苦手分野を1つに絞って、

1週間だけ集中練習する

「限定トレーニング法」

が効果的です。

Q5. 上手い人の模写をするのは

意味がありますか?

A. あります。

特に構図・陰影・省略の仕方などを

学ぶには模写が最適です。

まとめ

今回は絵が上手な人の特徴について

まとめさせてもらいました。

絵を見る人の感性は

人それぞれ異なりますが、

絵が上手な人というのは

基本的なデッサン力に加えて、

デザイン性や構成力が

優れている人のことを指します。

「絵が上手い」あるいは

「絵が巧い」といったように、

写実的な描写だけでなく、

総合的な要素によって評価が

変わってくるものでもありますね。

この記事を読んでいる皆さんも、

自分なりの絵のうまさについて

研究してみてくださいね。

それでは、今回はこの辺で失礼します。

執筆者:小笠原英輝

画家として長年制作に携わり、

個展やオンラインを通じて

創作指導を行ってきました。

絵が上手い人には

必ず共通点があります。

本記事では、

その観察力や構成力など、

上達の本質を実体験に基づいて

解説しています。