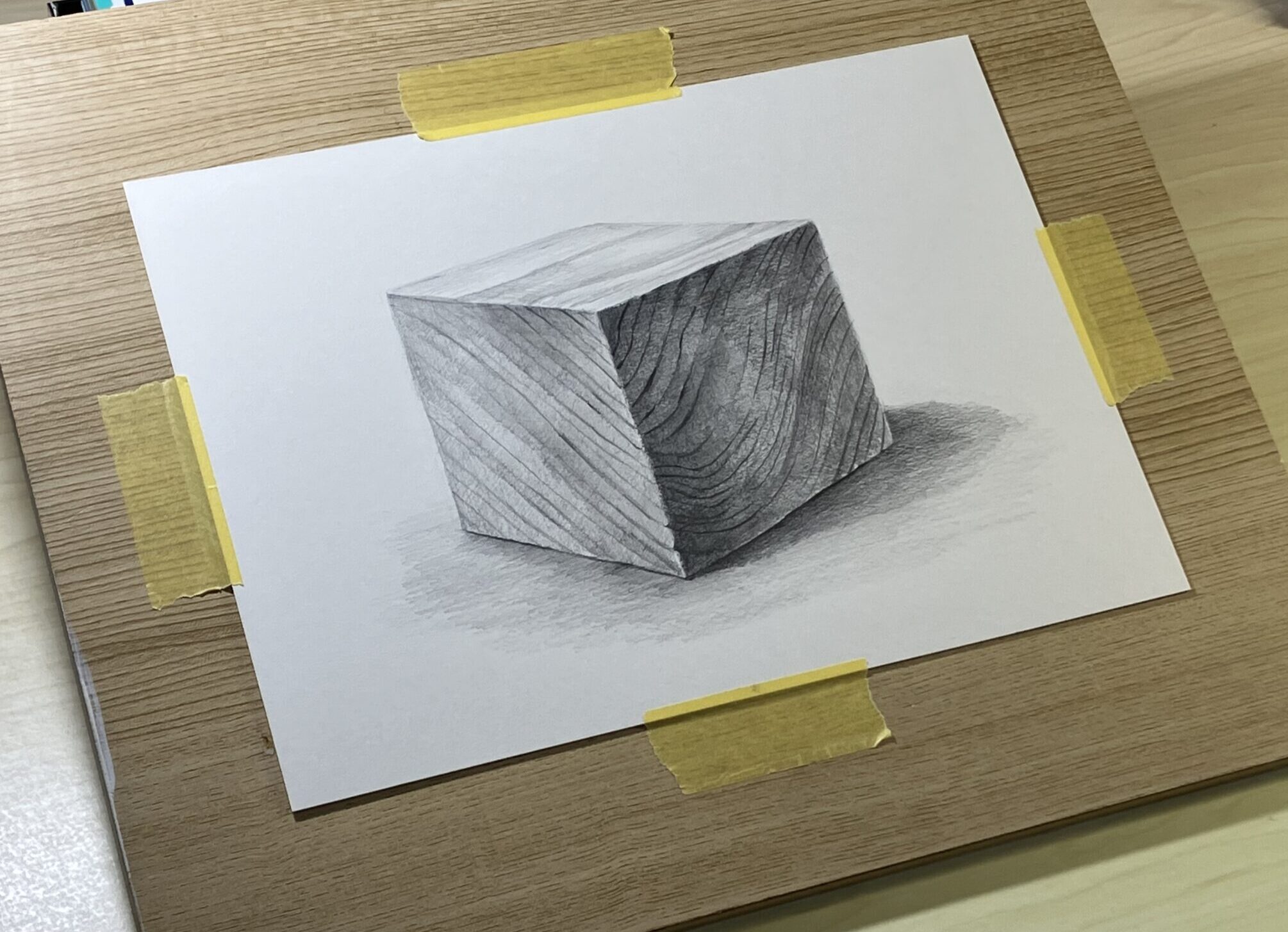

今回は、木製の立方体ブロックの

デッサンについて解説をしていきたいと

思います。

立方体は正六面体となっており、

六面が同じシンプルな形態となります。

これは円柱や球体などと同じく

基本となる形態の一つでもあるので、

デッサンを学ぶ上で基礎として

欠かせないモチーフの1つでもあります。

これらの基本形態というのは、

美大受験をする人であれば

必ずデッサンをするモチーフですし、

デッサンの陰影表現をする上で

誰しもが通るモチーフでもありますね。

僕も受験生の頃は嫌というほど

立方体を描かされましたが、

シンプルながらも基本に立ち返る

良いモチーフでもある通っています。

以前、別記事で立方体の描き方の

解説をさせてもらいましたが、

今回は木目の付いた立方体なので、

無垢の立方体よりも

表現がしやすくなると思います。

立方体は基本となる

形態のうちの1つでもあるので、

是非ともマスターをしておきたい

モチーフでもあるので、

是非ともマスターをしておきましょう!

それでは、解説をしていきたいと思います。

目次

立方体をデッサンする流れ

立方体の鉛筆デッサンをする上で、

全体的な流れとしては

以下の7つのステップを

踏まえていく必要があります。

これらのステップを踏まえていく事で

立方体の理解を深めるだけでなく、

デッサンの基本を理解する事が

できるようになってきます!

基本が分かればあとは自分なりに

アレンジを加えたり、

応用していく事が出来るので、

まずは押さえておきましょう。

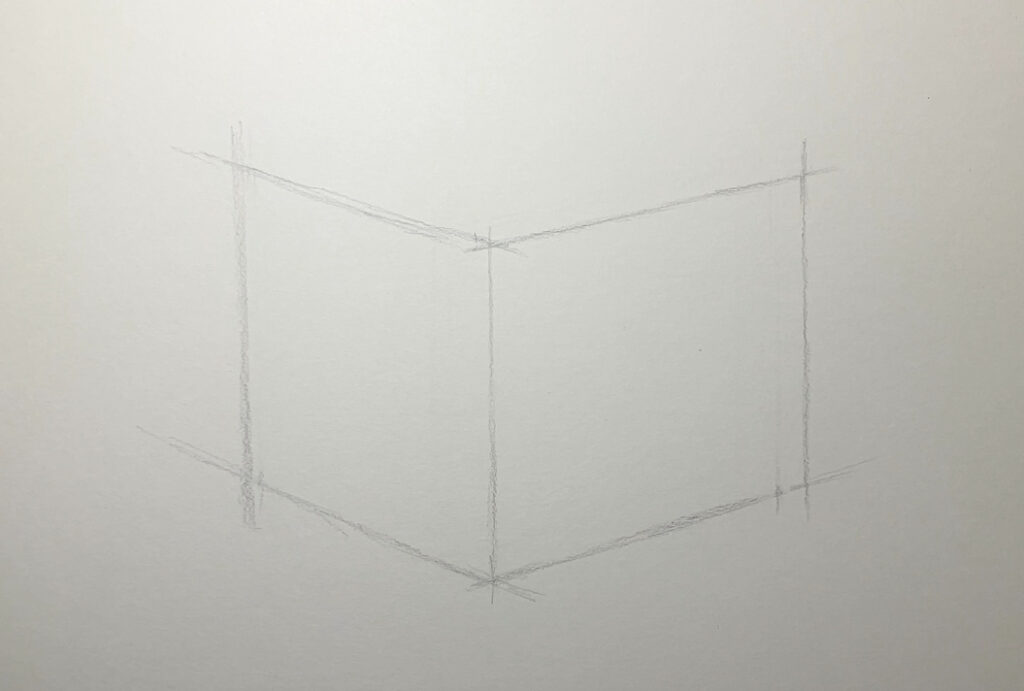

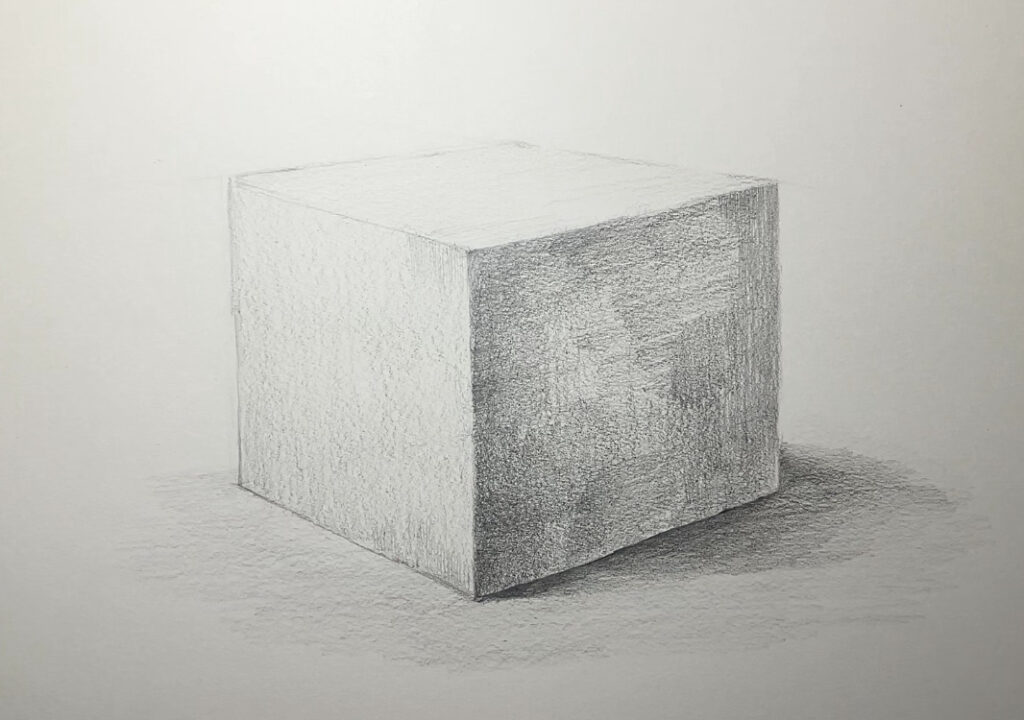

STEP1 . 鉛筆を使い「点」と「線」を使って形を取る

まず初めに、鉛筆の線を使って

立方体の輪郭線を描いていきます。

この際に、目に見えない箇所の線も描く事で、

立方体をしっかりと意識する事が

出来るようになるからです。

これはある程度デッサンに

慣れた人でもやっておくと良いですね。

その理由として、全体的な形を

確認するという意味でも、

影を描く際などにも後々役に

立つからです。

この際に描く仮の線の事を

「アタリ」と言いますが、

デッサンを習った方で

この言葉を聞いた事が無いという人は

いないと思います。

この「アタリ」の線を描く事で、

大まかな立方体の輪郭を描いていきましょう。

アタリの線は修正をしたり、

消しゴムで消してしまう線でもあるので、

まずは2B〜4Bといった

柔らかめの鉛筆を使って描く事で

紙を傷めずに済みます。

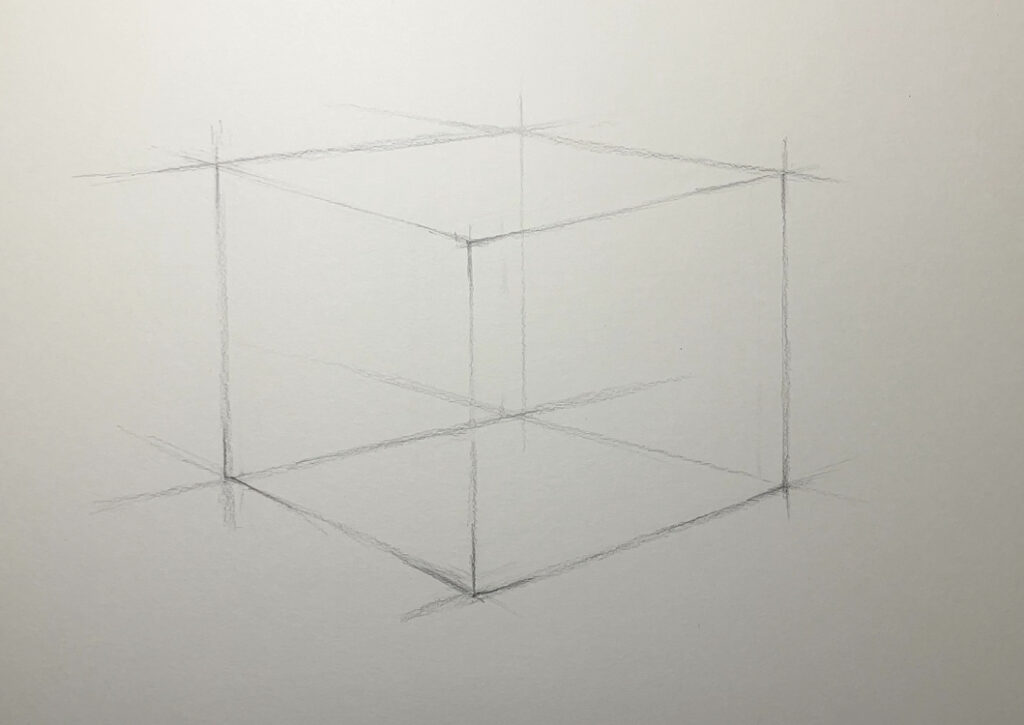

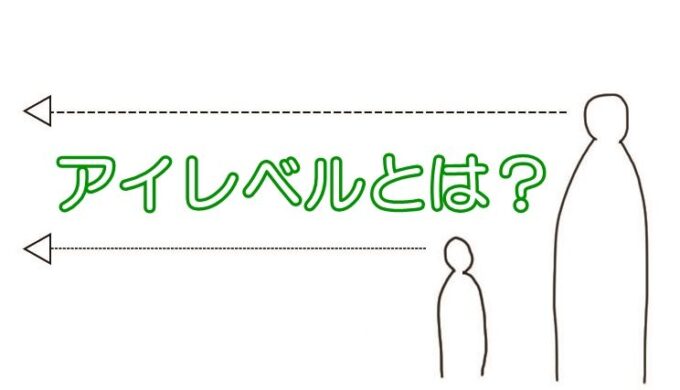

STEP2 . パースを意識して線を描く

次に、立方体のパースを意識して

線を描いていきます。

先ほどはアタリとしての

線を描いていきましたが、

パースを意識して描く事で

形の狂いが無くなるようになります。

それぞれの辺の延長線上にある点を

「消失点」と言います。

この消失点というのは、

目線の高さとなる

「アイレベル」上に位置しており、

それぞれのパースの線が

交わるポイントに向かって

線を引いていきます。

今回解説をしている立方体は

二点透視図法であるため、

消失点はアイレベル上に

2箇所設置される事となります。

二点透視図法に関しては

以下の記事で詳しく解説をしています。

また、今回描く立方体は

モチーフから離れて観察していますし、

アイレベルがそこまで高く

設定されているわけではないので、

二点透視図法で十分です。

高さを表現したり、

モチーフからの距離が近い場合は

縦方向にパースがついてしまう為、

三点透視図法を使う事となります。

ですが、先ほども言ったように

今回は高さ方向に関しては

無視して構いませんので、

縦のラインは垂直でOKです。

また注意点として

パースを意識して線を描く際は、

立方体の辺の長さが

それぞれ同じであるという事を忘れずに

調整をして描くようにしましょう。

【補足】

パースを意識して描く際は、

モチーフが目線の高さよりも下にある場合、

上面よりも底面の方が広く見えます。

(この場合、底面はモチーフに隠れて見えませんが)

目線の高さよりも低ければ低いほど、

あるいは高ければ高いほど、

アイレベルよりも離れている側の

面の方が広く大きくなります。

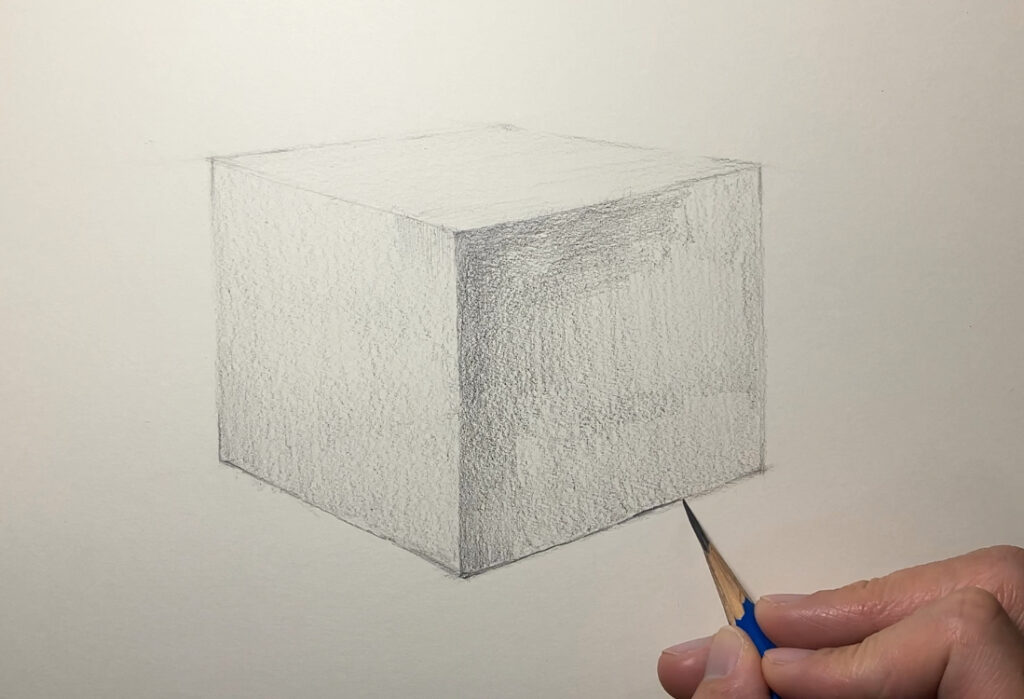

STEP3 . 遠近法を使い、全体の濃淡を描き分ける

パースを使って形を取ることが出来たら、

次に鉛筆の濃淡を使って色の

濃淡を付け加えていきます。

二点透視図法で立方体を描く際は、

3つの面が見る事が出来ます。

それぞれ1番暗い場所、

2番目に暗い場所、

1番明るい場所を

描き分けていきます。

それぞれの色の濃淡の違いを

見分ける方法として、

目を細めてみる事で

色の濃淡を見分けるのに役立ちます。

スマホのカメラで撮影したものを

モノクロ編集することで、

それぞれの濃さが分かるようになります!

【補足】

遠近法を使う事で

色のグラデーションの描き分けを

していく事が出来ます。

手前が暗く、奥に行くに従って

徐々に色が薄くなるといった具合です。

今回の立方体は小さいので、

遠近法による濃淡のグラデーションは

あまり付かないかもしれませんが、

覚えておくと良いですね。

1番暗い場所の塗り方

まず初めに、暗い場所から

鉛筆で塗っていきます。

理由としては暗い場所が決まる事で、

他の場所の濃さを調整する事が

できるようになるからです。

この際に一つ注意点として挙げると、

画面内でいくら暗いからと言って

真っ黒になるまで塗りつぶさない事です。

あまりにも黒くなり過ぎてしまうと、

ティッシュペーパーや消しゴムを

いくら使っても修正が

出来なくなってしまいます。

鉛筆で1番暗い場所を塗る際は、

2Bから上の濃さの鉛筆を使って

濃淡を描き足していきます。

それ以下の濃さの鉛筆で描いてしまうと

暗くするまでに時間がかかってしまいますし、

消しゴムで修正する場合に

紙を痛めてしまう恐れがある為です。

また、暗い場所は鉛筆の側面を

使って描いていく事で、

濃く描くだけでなく

時間短縮にもなります。

加えて、ティッシュペーパーで擦る事で

広い面を塗るのにも適しています。

ただし、このままの状態ですと

面がボヤけたままの状態となってしまうので、

鉛筆の先端を使って面を整えておくと

メリハリが付くようになります。

2番目に暗い場所の塗り方

次に、2番目に暗い場所の

濃淡を付けていきます。

先ほどの最も暗い場所は

2Bより濃い鉛筆を使いましたが、

HあるいはHBくらいの濃さの鉛筆を使って

濃淡を描いていくのがちょうど良いです。

また、先ほどはティッシュペーパーで

面を擦っていきましたが、

色ムラを整える程度に留めておいた方が

無難な仕上がりになります。

1番明るい場所の塗り方

1番明るい面に関しては

ほとんど手を加える必要はありません。

といっても、全く描かなくても

良いという訳ではなく、

濃淡を描く必要があります。

この際に使う鉛筆は

Hくらいの鉛筆で問題ありません。

色を塗る際は

鉛筆を軽く乗せる程度で良いので、

なるべく寝かせずに描いていくと良いです。

【補足】

鉛筆で濃淡をつける際は、

手で画用紙を擦らないように

注意して描く事が望ましいです。

画面が汚れてしまったら、

その都度練り消しゴム等で

汚れを落としておきましょう。

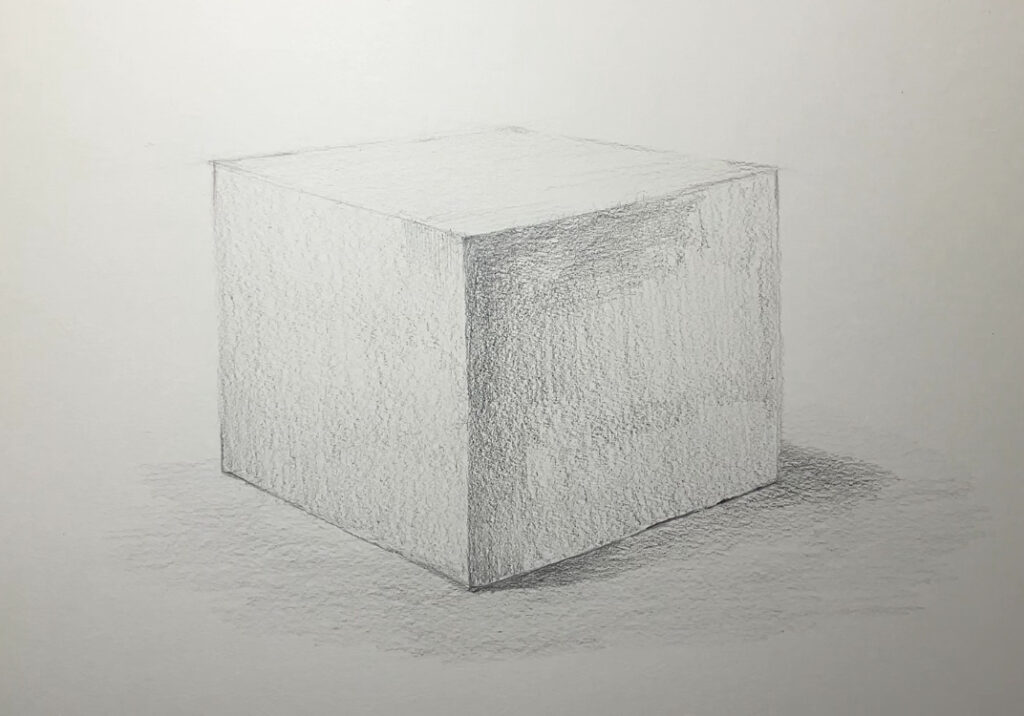

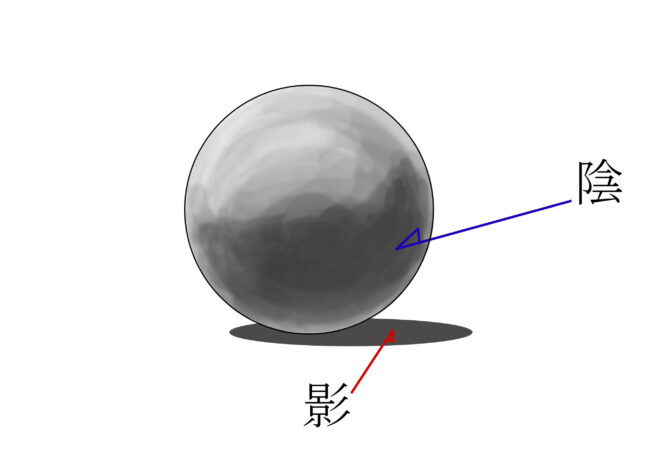

STEP4 . 床面に投影される影を描く

立方体の濃淡の描き分けが出来たら、

次に地面に投影される影を描いていきます。

この影は、光源を設置した方面と

反対の床面に投影されます。

この影を描く際は、鉛筆を画面に対して

水平に描くようにしていきます。

その理由として、線の方向が

バラバラになってしまうと、

床面が歪んで見えてしまう為ですね。

地面に投影される影を描く際は、

H系のシャープな線で描いていきます。

その理由として、モチーフの立方体と

差別化を図るという意味でも、

床面がツルツルしている方が

メリハリをつける事ができる為です。

この影は、目線の高さが高ければ高いほど

画面内での影の面積も大きくなります。

アイレベルが高くなるほど

床面の影の形の誤魔化しが

効かなくなってしまいますが、

一般的にはそこまで気にする必要はありません。

影の濃淡を描いた際に

影の輪郭線が残っていた場合、

練り消しゴムで軽くポンポンと叩いて

画用紙と馴染ませておきます。

そうする事で、自然な仕上がりに

する事ができる為でもあるからです。

地面の影を描く際は、

遠くに向かうに従って

薄く淡くグラデーションにする事で、

遠近感を表現する事が出来ます。

今回はそこまで距離がある

という訳ではありませんが、

意識して描くだけでも

最終的な仕上がりが変わってきますね。

STEP5 . 全体の陰を馴染ませる

ここまで、それぞれの陰影の描き分けを

しながら線を描き足していきましたが、

冷静になるためにも一旦休憩を挟んだ後、

自然な立方体に見えるように

調整を行なっておきます。

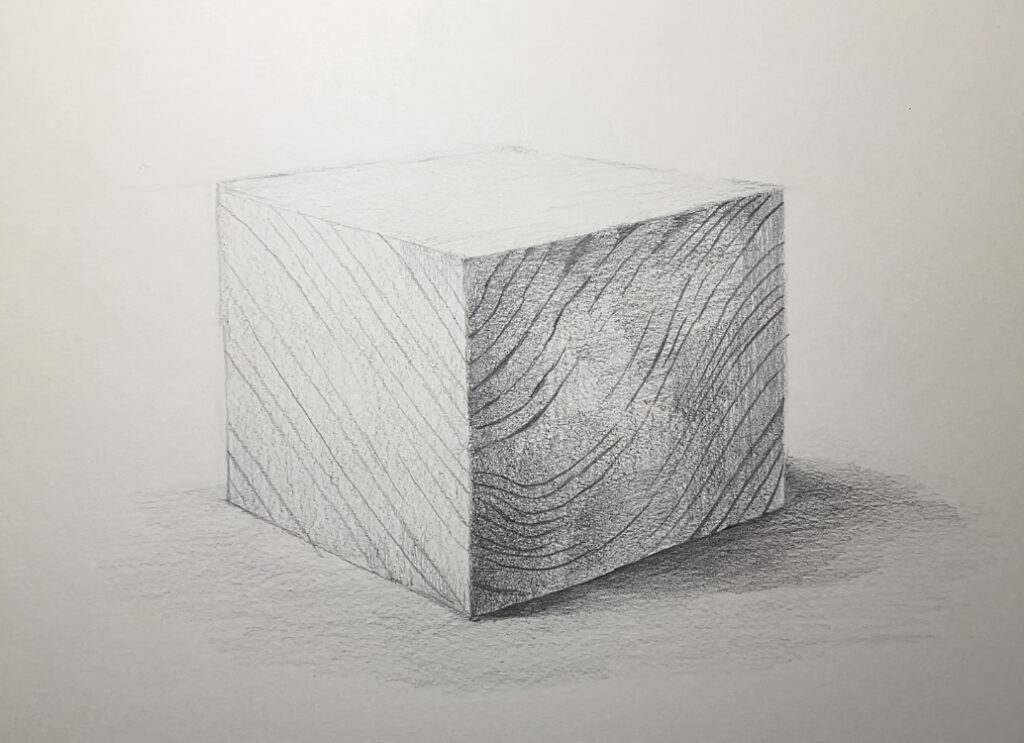

STEP6 . 木目の質感を意識して描く

次に木製キューブの木目を描いていきます。

曲線や線の太さの強弱など、

木目の特徴をしっかりと

観察をしていきましょう。

木目を描く際は鉛筆を寝かせずに、

先端を使って描いていきます。

この際に、HもしくはHBくらいの

硬さの鉛筆が望ましいですね。

ポイントとしては木目を

注意深く観察しつつ、

立方体を意識しながら

描いていくのがコツです。

また、木目の特徴をよくよく観察してみると

色が薄い箇所や反対に

濃い箇所などがあります。

それぞれを見極めて描いていく事で、

よりリアルな絵に仕上げていく事が

できるようになります。

もちろん、一本一本実物通りに

描く必要はありませんが、

最終的に絵として違和感が無いように

描く事が大切です。

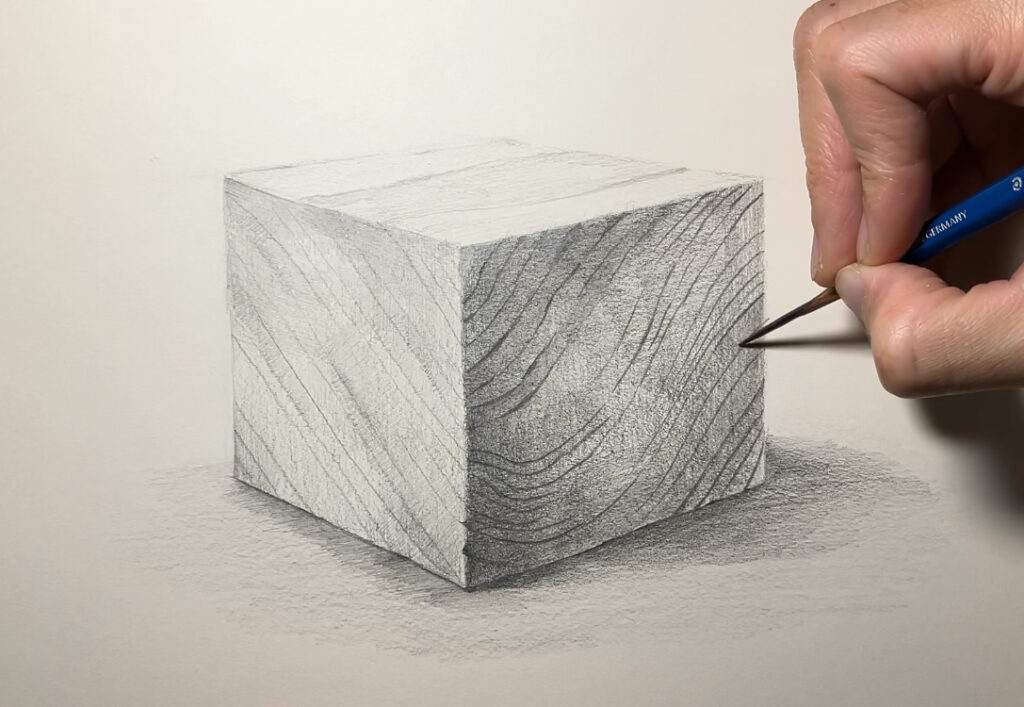

STEP7 . 鉛筆のタッチを使って描き込みつつ全体の調子を整える

濃淡の描き分けが出来たら、

今度は鉛筆のタッチを使って

さらに描き足していきます。

先ほど、床面に投影された影は

水平方向に線を描くと言いましたが、

モチーフの立方体を描く際は、

それぞれのパースに沿って

タッチを描き足していく事が

望ましいです。

線がバラバラのタッチで重ねてしまうと、

立方体の立体感を描く上で

邪魔な線となってしまうので、

基本的にはパースに沿って

タッチを重ねていきましょう。

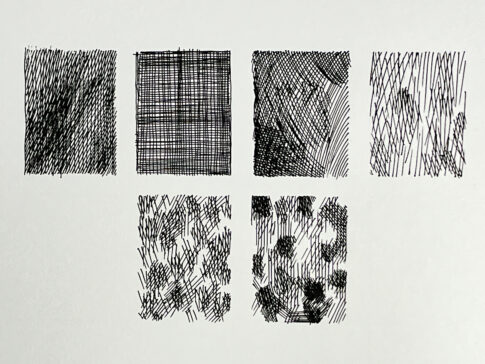

ちなみに、このタッチの描き方は

あくまでも基本的な描き方となりますが、

味を出すためにも様々な方向のタッチを

描き足していくといった技法があります。

ただし、これは基本が出来た上で

使う事で効果を発揮するので、

習得していないうちは

パースに沿ったタッチを

描くようにしておきましょう。

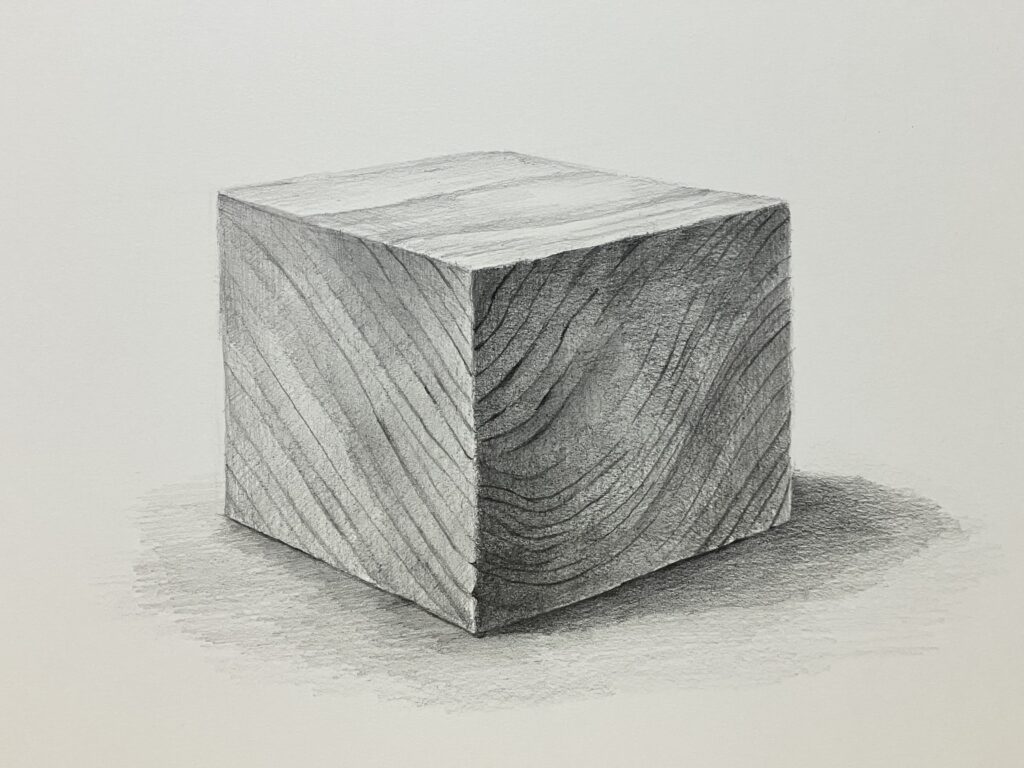

完成

最終的に絵全体の調子を整える事で、

仕上げていく事が出来ます。

H系の鉛筆を使ったり、

先端のエッジを使って描く事で

カチッとした表現として引き締まります。

他にも、立方体の細かな凹凸や

地面との設置面、

木目の細かなディティールなど

描き込む事で完成度を高めていく事にも

なります。

あとは余白の部分の汚れを

練り消しゴムで消したら完成です!

まとめ

今回は木製立方体の

デッサンについて

解説をさせてもらいました。

立方体は基本の形態の

一つでもあるので、

デッサンを習得していく上で

必須のモチーフとなります。

また、木目を描く事で、

より質感を演出する事が

出来るようになります。

モチーフの特徴を捉える事は、

デッサンをする上で

大切な視点でもあるので、

是非とも観察をしていきましょうね。

ではでは!

鉛筆を使って線を引いて形を取る

パースを意識して描く

遠近法を使い、濃淡を描き分ける

床面に投影された影を描く

全体の陰を馴染ませる

木目の質感を意識して描く

鉛筆のタッチを使って

描き込みつつ全体の調子を整える