絵画教室も含め、

美大予備校でも

部屋の中央にあるモチーフを囲み、

イーゼルを使ってキャンバスを

立てかけた状態で

使われたりもします。

僕が美大予備校に初めて通った際に、

自分のイメージ通りにイーゼルが

教室内に並べられていた事が

当時感動的でしたね。

その当時からイーゼルというのは

キャンバスを支える台座として

当然のように使ってきましたが、

その語源や用途などについて

調べてみると興味深い事を

知り得るきっかけとなりました。

そこでこの記事では、

イーゼルの語源や意味、

歴史的背景から現代での役割、

選び方や使い方まで、

初心者にもわかりやすく

徹底解説していきます!

イーゼルの魅力や豆知識も満載なので、

保存版としてご活用ください。

目次

イーゼルとは?基本の意味と現代での役割

イーゼルとは、

主に絵画制作や展示の際に

キャンバスやパネルなどを

支えるための台のことを指します。

日本語では「画架(がか)」とも呼ばれ、

美術の現場だけでなく、

店舗やイベント会場で看板や

案内板を掲示する際にも

広く使われています。

現代では、アートだけでなく、

ビジネスや教育、インテリアなど

多様なシーンで活躍しており、

用途や素材、デザインも

豊富に進化しています。

イーゼルは、作品や情報を見やすく、

安定して展示するために

欠かせない存在として

今日においても利用されています。

イーゼルの定義と英語の語源解説

イーゼル(easel)は、

英語で「画架」や「支え台」を

意味します。

この単語は、もともと絵画や

図面を描く際にキャンバスや

ボードを固定するための道具を指します。

語源は英語だけでなく、

実はドイツ語の「Esel」や

オランダ語の「ezel」など、

ヨーロッパ各国で「ロバ」を

意味する言葉と深く関係しています。

その理由として、ロバが荷物を運ぶように

イーゼルも作品を支える役割を担う事から、

この名称が定着したと考えられています。

ヨーロッパ各国での呼び方と語源の違い

イーゼルという言葉は

英語だけのものではなく、

他言語にも独自の表現があります。

以下にそれぞれの言語と呼称、

語源・意味についてまとめてみました。

| 言語 | 呼称 | 語源・意味 |

|---|---|---|

| 英語 | easel | オランダ語 ezel「ロバ」 |

| オランダ語 | ezel | ロバ |

| フランス語 | chevalet | cheval(馬)の指小語=小さな馬 |

| イタリア語 | cavalletto | cavallo(馬)+指小語 |

| ドイツ語 | Staffelei | 支柱、立て具を意味する語から発展 |

ここで注目したいのは、

フランス語・イタリア語にも

「馬(cheval / cavallo)」が

語源になっていることです。

つまり、ヨーロッパでは

- 「ロバ」=耐久性・支える

- 「馬」=運ぶ・支える

という象徴的な意味が

イーゼルと強く結びついていたと

言えます。

美術用語にはこのような比喩が多く、

道具に動物の名前がつくのは

珍しくありません。

イーゼルの主な用途と使われるシーン

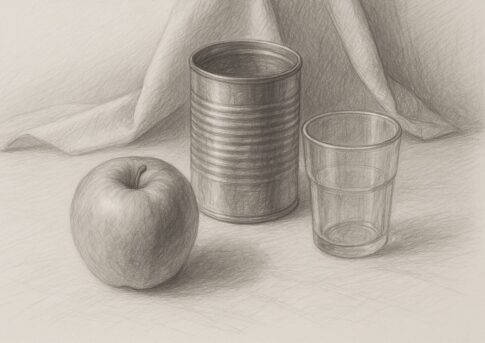

イーゼルは、絵画制作の現場で

キャンバスや画板を支えるだけでなく、

展示会やギャラリー、店舗の看板、

イベントの案内板、

プレゼンテーションの資料掲示など、

幅広い用途で使われています。

また、写真やポスター、

メニュー表などを飾る

インテリアアイテムとしても人気です。

イーゼルは用途に応じてサイズや素材、

形状が異なり、屋内外問わず

活躍しています。

そのため、イーゼルは

アーティストだけでなく、

ビジネスや教育、一般家庭でも

重宝されるアイテムとなっています。

イーゼルに乗せるものと支持体の種類

イーゼルに乗せるものは、

主にキャンバスや画板、パネル、

ポスター、写真、案内板など

多岐にわたります。

支持体の種類も豊富で、

木製や金属製、プラスチック製など

素材による違いのほか、

三脚型やスタンド型、卓上型など

形状もさまざまです。

また、重さや大きさに応じて

安定性や耐荷重も異なるため、

用途や展示物に合わせて最適な

イーゼルを選ぶ事が重要です。

現代では、折りたたみ式や

高さ調整機能付きなど、

利便性を高めたモデルも増えています。

イーゼルの語源は「ロバ(驢馬)」

ここでは、一次資料に基づく

イーゼルの語源について

深掘りをしていきたいと思います。

一次資料に基づく語源の根拠

語源の根拠として

参照されている主な資料は以下です。

- Oxford English Dictionary(OED)

- Online Etymology Dictionary

- Van Dale(オランダ語辞典)

- Middle Dutch etymology sources

これら複数の資料に共通して記されているのが、

イーゼル(easel)

=オランダ語「ezel(エーゼル)」

=ロバ

という語源です。

なぜ「ロバ」がイーゼルの語源になったのか

ロバは昔から

荷物を運ぶ働き者

として象徴的な存在でした。

重い荷を黙って支え続ける姿が、

画家のキャンバスを静かに支える

イーゼルに重ねられたと言えます。

つまり、

- ロバ…重い荷を安定して支える

- イーゼル…キャンバスや

支持体を安定して支える

という「支える存在」としての共通性から、

比喩として名称が定着したと

考えられています。

このように、イーゼルには

単なる道具以上の文化的背景が

感じられますね。

イーゼル語源の歴史的背景と変遷

イーゼルそのものの呼び名が

確認できるのは中世以降ですが、

「支え台」としての道具自体は

古代から存在していたと考えられています。

ラテン語の「asinus(ロバ)」は、

ヨーロッパ各地の言語に受け継がれ、

のちにドイツ語「Esel」や

オランダ語「ezel」など、

ロバを意味する語として定着しました。

中世ヨーロッパでは、

画家や職人が「ロバのように支える台」

としてイーゼルを使い始め、

ドイツ語やオランダ語で

「Esel」「ezel」と

呼ばれるようになりました。

その後、英語の「easel」として定着し、

現代に至るまで美術や

展示の現場で広く使われています。

語源の変遷は、イーゼルの役割や

文化的背景と密接に結びついています。

イーゼルの成り立ちと歴史的進化

ヨーロッパ絵画とイーゼルの発祥

イーゼルの発祥は、

ヨーロッパの絵画文化と

深く関わっています。

中世からルネサンス期にかけて、

画家たちは壁画からパネルや

キャンバスに描くスタイルへと移行し、

それに伴いイーゼルが普及しました。

当初はシンプルな木製の三脚型が主流で、

持ち運びやすさと安定性が

重視されていました。

イーゼルは、アトリエや教会、

宮廷などで絵画制作や

展示に欠かせない道具となり、

芸術の発展とともにその形状や

機能も進化していきました。

イーゼルの構造と昔からの特徴の変化

イーゼルの構造は、

時代とともに進化してきました。

初期のイーゼルは、

単純な三脚型で木材を

組み合わせたものが主流でしたが、

次第に高さ調整や

角度調整ができる機能が

加わる事となりました。

また、作品の大きさや重さに応じて、

支持部分の幅や安定性も

工夫されるようになりました。

現代では、折りたたみ式や軽量化、

持ち運びやすさを重視したモデルも登場し、

用途やシーンに合わせて

多様なバリエーションが

選べるようになっています。

このように、イーゼルは伝統を守りつつも

時代のニーズに合わせて

進化し続けています。

現代のイーゼルに受け継がれる伝統

現代のイーゼルにも、

古くから受け継がれてきた

伝統的な要素が多く残っています。

例えば、木製の温かみや手作り感、

三脚型の安定した構造などは、

今も多くのアーティストや

展示現場で愛用されています。

また、イーゼルは

単なる道具としてだけでなく、

作品を引き立てる

美しいディスプレイとしての

役割も担っています。

伝統的なデザインと現代的な

機能性が融合したイーゼルは、

アートや展示の現場で

今後も重要な存在で

あり続けるでしょう。

北方ルネサンスから広まった背景

中世〜ルネサンス期のネーデルラント

(現オランダ・ベルギー周辺)は、

絵画大国でした。

油絵技法が高度に発達し、

大きな板絵やキャンバスを扱うための

設備が必要とされていました。

当時の画家たちは、

- 木製の簡易スタンド

- 板を支える枠

- 固定用の角材

などを自作で用いていましたが、

これが後に現在のイーゼルの

原型へと発展していきます。

「ezel(ロバ)」が工具名として定着した理由

当時の画家にとって、

作品を支えるスタンドは

とても重要な存在でした。

むしろ

「支えがなければ制作ができない」

と言われるほど、

創作の基盤となる道具です。

そこで、

“支えてくれる働き者”=“ロバ”

という農耕文化の比喩が

イーゼルにぴったりと重なり、

名称として定着しました。

この比喩が英語へ移り、

easel という単語が広まったのです。

日本でイーゼルという言葉が定着した背景

明治期、西洋画教育の導入

日本で「イーゼル」が

使われ始めたのは明治期以降です。

東京美術学校(現・東京藝術大学)が

西洋画を本格導入した際、

美術用語の多くが英語、

フランス語、イタリア語を経て

日本語に取り入れられました。

また他にも

- 油絵(oil painting)

- カンヴァス(canvas)

- イーゼル(easel)

- パレット(palette)

といった用語が当時の画家・教育者を通じて

全国に広まります。

大正〜昭和期:画材店を通して一般化

その後、東京や大阪に画材店が増え、

輸入用語としての「イーゼル」が

一般にも普及しました。

昭和期には教員養成機関や

学校教育で美術授業が整えられ、

イーゼルは教育用語としても

身近なものになりました。

イーゼルの構造と役割 — 語源から見る本質

イーゼルが果たす重要な役割

イーゼルは単なるキャンバスを置く台

ではありません。

その語源から見ても分かる通り、

作品制作を根底から支える

「相棒」のような存在です。

- キャンバスを垂直に支える

- 制作者の視線の高さに合わせる

- 長時間の制作姿勢を安定させる

- 作品の水平垂直バランスを保つ

- 展示時の突出・転倒防止

語源の「ロバ」や「馬」に

込められた意味そのままに、

制作の基盤となる役割を担っています。

イーゼルの種類が増えた理由

制作環境の多様化による進化

イーゼルは時代とともに形を変え、

用途ごとに進化してきました。

以下のような用途として

広く使われています。

- H型イーゼル:

大型作品向け、安定性が高い - A型(トライポッド型):

持ち運びやすい、三脚構造 - テーブルイーゼル:

小作品・デッサン向け - 展示用イーゼル:

折りたたみ式・軽量、イベント向け

これらの多様化も、

「支える」という語源の本質を

失わずに発展してきた証でもあります。

美術史の中で見たイーゼルの重要性

イーゼルは画家の独立性を象徴していた

美術史研究では、

イーゼルはアトリエ文化の象徴として

語られています。

中世では壁画が中心でしたが、

キャンバス作品が

主流になっていくにつれて、

画家は「移動できる制作環境」を

手に入れる事となりました。

そのためイーゼルは、

- 壁に固定しない“自由な制作”

- 個人アトリエ文化

- 移動しながらの制作スタイル

これらを可能にした

重要な画材として扱われます。

語源が「働き者の動物」なのは、

画家を支える象徴としても

ふさわしいと言えるでしょう。

イーゼルの語源に関するよくある質問FAQ

Q1. イーゼルの語源は本当に「ロバ」で間違いないですか?

はい、主要な語源辞典

- Oxford English Dictionary、

- Online Etymology Dictionary、

- オランダ語辞典

など、これらすべてが

オランダ語「ezel(ロバ)」が

語源 と明記しています。

誤情報ではなく、複数ソースが

一致している確実な語源です。

Q2. なぜロバがイーゼルの比喩として使われたのですか?

ロバは昔から農耕や運搬を支えてきた

「働き者」の象徴でした。

キャンバスを長時間支える

イーゼルの役割がロバと似ていたため、

比喩として名称が転用されたと

考えられています。

Q3. イーゼルはいつ頃から使われていたのですか?

中世ヨーロッパにはすでに使用例があり、

北方ルネサンス(15〜16世紀)には

現在に近い構造のスタンドが

確認されています。

語源の「ezel」が使われたのも

この文化圏の影響とされています。

Q4. 「イーゼル」は日本語としていつ定着したのですか?

明治時代に西洋画の教育が本格化した際、

洋画用語として導入されました。

東京美術学校(現:東京藝術大学)を通して

全国の教育機関や画材店に広まり、

一般化していきました。

Q5. イーゼルの語源は英語ですか?オランダ語ですか?

英語の easel は

オランダ語の ezel(ロバ)

が起源です。

英語由来に見えますが、

実際にはオランダ語が語源であり、

そこから英語、日本語へと

広まっています。

まとめ:イーゼルの語源を知ると、道具の魅力が深まる

イーゼルは、古代から現代まで

多様な文化や用途で愛されてきた

「支える」道具です。

その語源は「ロバ」に由来し、

重いものをしっかり支える役割から

名付けられました。

素材や形状、用途も時代とともに進化し、

アートやビジネス、インテリアなど

幅広いシーンで活躍しています。

イーゼルの歴史や語源を知る事で、

より深くその魅力を感じられるでしょう。

自分に合ったイーゼルを選び、

長く大切に使ってくださいね。

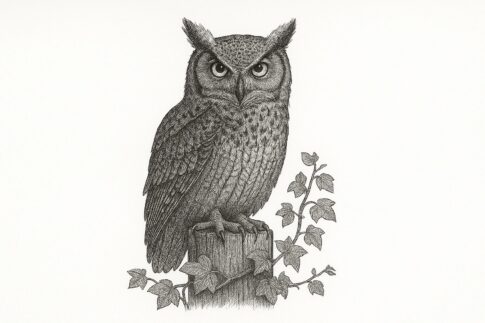

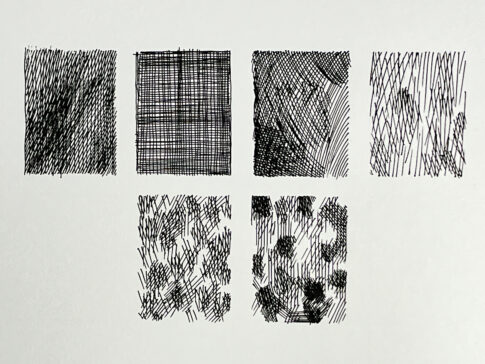

※筆者:小笠原英輝

※本記事の内容は、

多摩美術大学と大学院で

造形や構造の基礎を学び、

現在はペン画・デッサンを中心に

制作と研究を元に作成しています。

制作経験と学術的な視点の

両方を大切にしながら、

「正確で分かりやすい情報」を

読者の方に届けられるよう

心がけています。

[…] 「イーゼル」という言葉を聞いたとき、あなたは何を思い浮かべますか?絵を描く道具?それともおしゃれなカフェのメニュースタンド?実はこの「イーゼル」、ただの道具ではなく、驚くべき語源と深い歴史を持っています。そこで本記事では、「イーゼル 語源」をキーワードに、名前の由来や世界の画家たちとの関係、種類や使い方の違いまでをやさしく解説。読めばきっと、あなたも誰かに話したくなるイーゼルの面白豆知識がいっぱいです!参考記事⇨イーゼルの語源とは?意味・歴史・成り立ちを徹底的にやさしく解説(外部サイトにアクセスします) […]