カブトムシのような甲虫は、

複雑な形状と光沢のある

質感を持っており、

描きごたえのあるモチーフです。

線を積み重ねる事で

立体が浮かび上がっていく感覚は、

ペン画ならではの魅力でもあります。

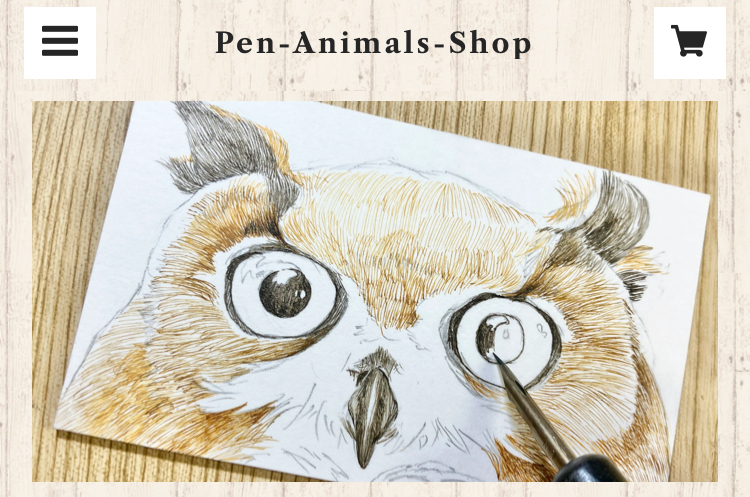

そこでこの記事では、

実際の制作過程の写真を交えながら、

カブトムシの描き方を段階ごとに

紹介していきます。

描く際の観察ポイントや

ストロークの工夫など、

細密画に必要なノウハウも

丁寧にまとめました。

どうぞ最後までゆっくりご覧ください。

目次

カブトムシを描く前に知っておきたいポイント

カブトムシという昆虫は、

シンプルなようで

実は細部が非常に多い生き物です。

表面的なフォルムの

かっこよさだけでなく

パーツごとの形や脚の関節など、

注意深く観察する事で

新たな発見もあります。

特に描き込みを行う際は、

“全体の印象” と “ディテール”

この両方を意識する事が

とても重要になります。

フォルムを捉えるための観察ポイント

カブトムシを描く前に、

まずは形の理解を深めます。

特に重要なのは、

大きな面がどこで折れ、

どこで光を受けるかを

把握する事です。

甲虫は光の反射が強いため、

形の理解がそのまま完成度に

直結します。

なので、ハイライトの白を残しつつ

コントラストを強めながら

各パーツの描き込みを

心がけていきましょう。

資料選びとアングル決め

資料を選ぶ際は、できれば

- 正面

- 側面

- 斜め

この3種類を揃えておくと

観察が安定します。

アングルを早い段階で固定する事で、

影の位置や光沢の方向がぶれずに

統一感のある絵になります。

カブトムシのペン画:制作過程①|ラフスケッチ

まずは軽く全体のアタリをとります。

この段階では「細部を描かない」

という事が大切です。

※補足

今回は細密描写となる為

この段階で必要な線だけで

描き込みをしていますが、

必ずしも、ここまで丁寧な線に

仕上げる必要はありません。

まずは全体のアタリをとる

角 → 胸部 → 翅(背中)→ 脚

この順に大まかに配置していきます。

理由はシンプルで、

特徴の強い部分から形を安定させる為

となります。

角や胸部の位置がずれると、

後半の描き込みがすべて

狂ってきてしまうので、

最初は大胆に形を決めていきましょう。

プロポーションのチェック

アタリが取れたら、

次は比率の確認作業を

行なっていきます。

- 角は胸部より長いか短いか

- 背中の厚みはどれくらいか

- 翅のカーブは左右で揃っているか

- 脚の“節”の位置がずれていないか

この段階で比率を整えておく事で、

仕上げの密度が上がっても

破綻する事は無くなります。

正確な形を取る為にも、

プロポーション(比率)を

意識するようにしましょう。

カブトムシのペン画:制作過程②|中間トーンを置いていく

ハイライト(光が一番当たっている箇所)

を意識しつつ、暗い箇所を

線で描写していきます。

ペン画はやり直しがきかないので、

徐々に描いていくといったイメージで

描いていきます。

ここでは徐々に陰影を入れていきます。

光の方向を絶対に変えません。

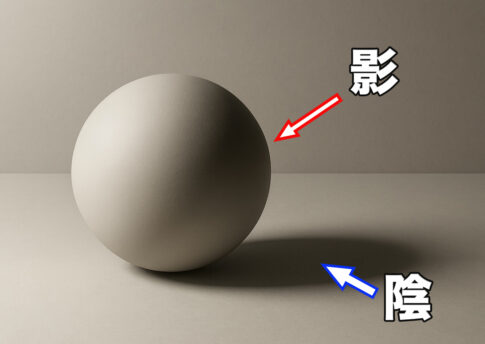

これはデッサンの基本でもある

考え方でもあるので、

光源は必ず1箇所に

設定しておきましょう。

デッサンの陰影に関しては

以下の記事で解説をしているので

こちらもあわせて

ご覧になってください。

光の方向に合わせた影の置き方

光源がどこにあるかを決めたら、

次はその方向に沿って影の形を

置いていきます。

甲虫は滑らかな面と

急な面が連続しているため、

影の段階がはっきりしているのが

特徴です。

- 胸部の丸い影

- 角の付け根の濃い影

- 翅の下側に落ちる影

最初に“影の形”を決めておく事で、

後の描き込みが格段に楽になります。

質感を整理しながら描く

甲虫には主に2種類の質感があります。

光沢は“白を残す”意識が

非常に重要です。

描きすぎると光沢が死んでしまう為、

明るい部分には線を入れない

勇気が必要です。

カブトムシのペン画:制作過程③|描き込み・質感の仕上げ

ここからが細密描写の本番です。

ペン画の強みである

線の密度と方向のコントロール

が一気に生きてくる段階ですね!

カブトムシを含む昆虫全般は

『外骨格』と呼ばれる

体の外側が硬い殻で覆われています。

特に甲虫(カブトムシ・クワガタ)は

外骨格が特に発達している種類ですね。

この外骨格は、

体を守る“鎧”のような役割を

果たしています。

カブトムシと外骨格の簡単な説明

カブトムシの場合、

- 胸部(前胸・中胸)

- 背中の硬い翅(上翅:じょうし)

- 腹部

- 角

- 脚の節(ふし)

などが外骨格で構成されています。

外骨格は、筋肉を内部に固定する

骨の役割も兼ねており、

昆虫の動きを支える

重要な構造でもあります。

カブトムシのツヤのある黒い質感や、

独特の硬さ・面の折れ方は

すべてこの外骨格の形によって

生まれています。

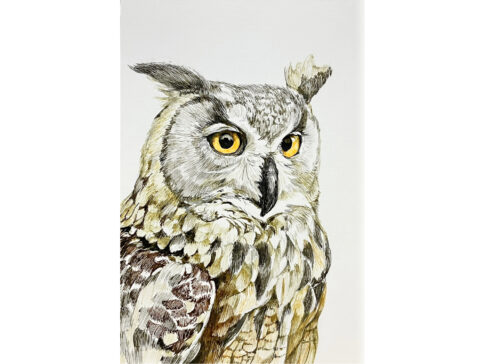

細密描写のストローク

ペンは、同じ向きで

線を重ね続けると

“のっぺり”してしまいます。

そこで、面に合わせて

ストロークの方向を

少しずつ変えていきましょう。

- 胸部の丸み

→ 曲線に沿わせて描く - 背中の光沢

→ 面の流れに合わせて細かい直線 - 影の最深部

→ 密度を上げ、黒をしっかり締める

線の方向をコントロールするだけで、

立体感が劇的に変わります。

なるべくハッチングは多用せず、

外骨格の表面に合わせて

滑らかな曲線を意識した

線の描き方をしていきましょう。

光沢を一番美しく見せる方法

光沢部分は黒い線を描くよりも、

“描かない部分”を決めること

が最も大切です。

光沢を意識するポイントとして、

- 白を残す

- 白と黒の境界をあえて滑らかにしない

- 反射光を少しだけ入れる

この3つを守る事で、

自然な光沢が生まれてくれます。

ペン画の場合

紙の白も生かして描く為、

最も神経を注ぐ場面でもありますね。

カブトムシのペン画:制作過程④|最終調整と仕上げ

最終調整として、

残りの埋まっていない箇所を埋めつつ

全体の明暗バランスを

整えていきます。

最終仕上げでは

「描き込み」というよりも

「調整」を意識した

描写を心がけていきます。

全体のコントラストを整える

仕上げでは

黒をどこまで入れるか

がポイントです。

- 脚の影を締める

- 角の付け根を濃くして立体感を出す

- 翅の影を深めて重さを出す

これらを行う事で

全体がギュッと引き締まり、

カブトムシらしい存在感が

際立っていきます。

微調整で完成度を上げる

最後に細部を整えます。

- 触角の小さな影

- 関節の輪郭の整理

- 白く残した部分の周囲を

やや濃くして光を際立たせる

ここまで来ると、

カブトムシの生命感が

一気に増してくれます。

参考資料を見つつ、

納得のいく描写となれば完成です。

お疲れ様でした。

カブトムシのペン画を描く際のよくある質問(FAQ)

Q1:カブトムシを描くときに最初に意識するポイントは何ですか?

カブトムシは特徴の強い角や

胸部から形が決まっていく為、

最初にアタリの位置を

固定しておくことが重要です。

特に角と胸部がズレると

全体のバランスが崩れるため、

ラフ段階でしっかり整えます。

Q2:光沢のある質感はどのように表現すれば良いですか?

光沢は

「描き込む部分」と「白く残す部分」

これらを明確に分ける事で成立します。

ハイライト部分は線を入れず、

境界を少し曖昧にする事で

自然なツヤが生まれます。

Q3:ペンのストローク方向はどのように決めますか?

面の形に合わせて

ストローク方向を変えます。

胸部の丸みには曲線、

翅の面には流れるような直線など、

面の流れに従う事で立体感が強まり、

密度も美しく整います。

Q4:影は作品のどのタイミングで入れるのが良いですか?

アタリをとった後の

中間トーンの段階で

「影の形」を先に置きます。

光源を固定し、

最も暗い部分を早めに設定する事で、

全体の明暗が安定します。

Q5:描き込みが重く見えてしまう場合の改善方法はありますか?

濃い部分を限定し、

薄い部分を意識的に残す事で

メリハリが出ます。

特に深い影・関節・溝などを

重点的に締めると、

密度のバランスが整い、

清潔感のある仕上がりになります。

カブトムシを美しく描くためのまとめ

カブトムシのような甲虫は、

光沢と立体がとても魅力的な

モチーフです。

描く時は、

- 光源をひとつに固定する

- 白を残して光沢を表現する

- 線の方向を“面に合わせて”変える

- 影の形を最初に決める

この4つを意識すると、

作品の完成度が大きく変わります。

じっくり時間をかけて

線を積み重ねていく事で、

まるで本物のような

質感が生まれてくれます。

ペン画ならではの

楽しさを味わいながら、

ぜひとも挑戦してみてください。

カブトムシが好きな方や、

ペン画で細密表現に挑戦したい方は、

ぜひ参考にしてみてくださいね!

※筆者:小笠原英輝

※本記事の解説は、

アーティスト・小笠原英輝によって

制作・監修されています。

美術大学での専門的な学習と、

細密画を中心とした

作品制作・展示経験に基づき、

描写のプロセスや観察方法を

客観的に整理してまとめています。

実際の制作過程の写真を用いながら、

初学者でも理解しやすいように、

手順を分かりやすく構成しています。

有機的な曲線で構成されている

柔らかくカーブする

直線ではなく“段階的な曲線”