こんにちは。小笠原です。

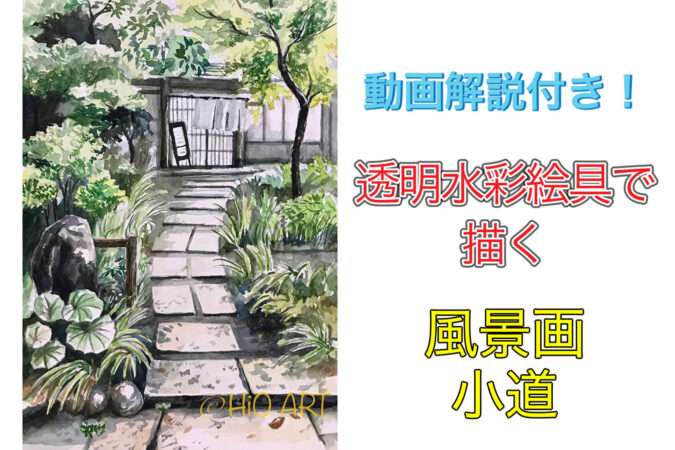

今回は、透明水彩絵の具を使った木の描き方について、手順を踏まえて解説をしていきたいと思います。

透明水彩絵具を使う事で、手軽に色を付ける事が出来るようになります。

人によっては慣れるまでに時間がかかってしまうかもしれませんが、コツが掴めるようになってくると描く事が楽しくなってくると思います!

風景画を描く際に、建物だけでなく植栽も描かれている事で、絵の雰囲気がグッと良くなる事でしょう。

上手に木を描けるかどうかは、絵の良し悪しを左右する事にも繋がってきます。

木が描けるようになる事で、より絵を描く楽しさを実感する事が出来れば幸いです。

それでは、解説をしていきたいと思います!

目次

透明水彩絵具で描く木の制作過程

【所要時間】

3~40分

【用紙サイズ】

A4サイズ

使用画材

- 水彩画用紙

- デッサン用鉛筆

- 練消しゴム

- 透明水彩絵具

- 水彩筆

【水彩画用紙】

今回使った水彩画用紙はコチラの画用紙です。

画用紙の中でもかなり安価ですし、50枚と大容量なので練習用にも適していると言えます。

特に初心者の方にとっては練習用として沢山描く事も出来るので、重宝する事でしょう。

【透明水彩絵具】

絵具に関しては比較的安価なホルベインの絵具がおススメです。

【バケツ】

水彩絵の具を洗うバケツを用意しておく必要があります。

バケツに関しては特に指定はないので、100均で購入したものでも構いません。

筆洗い用のバケツは多機能なので、長く使うのであれば購入をオススメします。

【パレット】

パレットに関しては、プラスチック製のものを100均で買う事も出来ますが、長く使うのであればアルミ製のものを購入しておいて損はありません。

※透明水彩絵具は絵具が乾いた状態でも使う事が出来るので、絵具をパレットに出した状態で乾かす事で長期保存も可能です。

【水彩筆】

水彩筆は一式揃えておくと良いでしょう。

初めは安価なものから購入していき、自身の上達具合によってより良い筆選びをしていくと良いです。

下書き

まずは鉛筆で木の下書きを描いていきます。

鉛筆は2Bなどの柔らかめの鉛筆を使用します。

下書きの線なので、簡単に修正する為にも硬めの鉛筆は極力使用しません。

木の下書きを描く際は、大まかな1つのボリュームを意識しつつ、枝葉を描いていきます。

鉛筆のタッチを用いる事で、着彩した際にも多少なりとも変化していく為、葉先などは芯先のエッジを利かせて描くと良いと思います。

【補足】

細部の葉を先に一枚一枚丁寧に描こうとすると、一部分だけ目立ってしまいます。

なので、始めは大きな塊のようなイメージで描きつつ、細部を詰めていくイメージで描いていきます。

空を描く

下書きの線を描いたら、次にセルリアンブルーの薄いブルーで空を描いていきます。

理由としては、画面の中でも空が一番色が薄いという事が挙げられます。

風景を描く際も一番先に空の着彩をする事が多いので、手順に特にこだわりが無ければ空から描き始めると良いでしょう。

明るい箇所から描く

空を描いたら、次に木の明るい箇所を描いていきます。

「明るい箇所=光が当たる箇所」となるので、黄色みがかった薄めのグリーン系の絵具を使って描いていきます。

今回使った色はサップグリーン、パーマネントイエロー混色を使って描いています。

色を塗る際は筆に水分を多めに含ませた状態で、にじみを活かしつつ色を塗っていきます。

水が乾かないうちに全体的に満遍なく色を塗っていくのが塗り方のコツです。

木の影となる箇所を描く

明るい箇所を描いたら、次に木の影となっている箇所を描いていきます。

先ほど明るい箇所を描いた際の紙の上に残った水分を利用し、にじみを使って影となる箇所の色をのせていきます。

イメージとしては淡くぼかしていく感じです。

影となる箇所の絵具は先ほど使ったグリーン系の色とインディゴを混ぜた色を使っています。

インディゴは陰影を描く際に使いやすい絵具でもあるので、様々な場面で活躍する事でしょう。

幹、枝、葉っぱを意識して描く

影を描いたら、次にそれぞれの木の要素を意識して描いていきます。

木の幹を描く際は、先ほど陰影を付けた後に色をのせていきます。

使う色はローシェンナ、ライトレッド、セピア、インディゴを使って描いていきます。

また葉の部分を描く際は、近くで見ると細かさはありませんが、離れて見た際に葉っぱの生い茂っている感じが表現出来ていると良いでしょう。

細部を描く

仕上げの段階に入りますが、細部を描く際は細めの筆を使って描いていきます。

筆の先端をうまく使いながら、葉っぱを一枚一枚描いていきます。

明るい箇所の葉と暗い箇所の葉をそれぞれ描いていく事で、絵に奥行きを持たせる事となります。

隙間から見える枝も描く

木を描く際のコツとして、生い茂った葉の隙間から見え隠れしている枝を描く事です。

枝を描く事で自然に生えている様子を演出する事が出来ますし、その分絵になりやすくなる事でしょう。

こういった細かな部分を描いていくことで、仕上がった作品を見た際に印象が変わってくるものです。

完成

今回は3〜40分程度の描写となりましたが、時間をかける事でより細部の描写も細かくしていく事となるでしょう。

また、筆や絵具にこだわる事で仕上がりも変わったくるので、自分なりの描き方を探してみてくださいね。

まとめ

以上で透明水彩絵具を使った木の描き方についてまとめさせてもらいました。

公園や街路樹など木は身近にあるものですが、描いてみると様々な発見がある事だと思います。

よくよく観察する事で普段見慣れた景色を絵にした際に、いつもと違う雰囲気を感じられるようになるかもしれませんね。

では、ここまでお読み頂きありがとうございました。

この記事があなたの今後の創作の参考にして頂けると幸いです。

✅ 電子書籍『ペン画技法解説書』

✅ メール講座『絵の描き方』

✅ デッサン道具の知識

✅ アートで生きていく為の入門書

✅ メルマガ読者特別プレゼント

など、以下より受け取る事が出来ます。

⇩ ⇩ ⇩