デッサンやイラストを描く際、

「影」と「陰」

この違いがよくわからず

悩んだ経験はありませんか?

両者とも同じ読み方をしますが、

デッサンにおいて言えば

実はその定義が異なります。

そこでこの記事では、

デッサン初心者から中級者、

さらに美術を学ぶ学生や

趣味で絵を描く方まで、

幅広い方に向けてまとめました。

「影」と「陰」の違いの

基本的な定義や描き分け方から、

作品のクオリティを上げる方法まで、

わかりやすく解説します!

目次

陰と影の違いとは?デッサンでつまずく理由と基本知識

デッサンを始めたばかりの人が

最初につまずきやすいのが、

「陰」と「影」の違いです。

どちらも「かげ」と呼ばれますが、

実は美術の世界では明確に

区別されています。

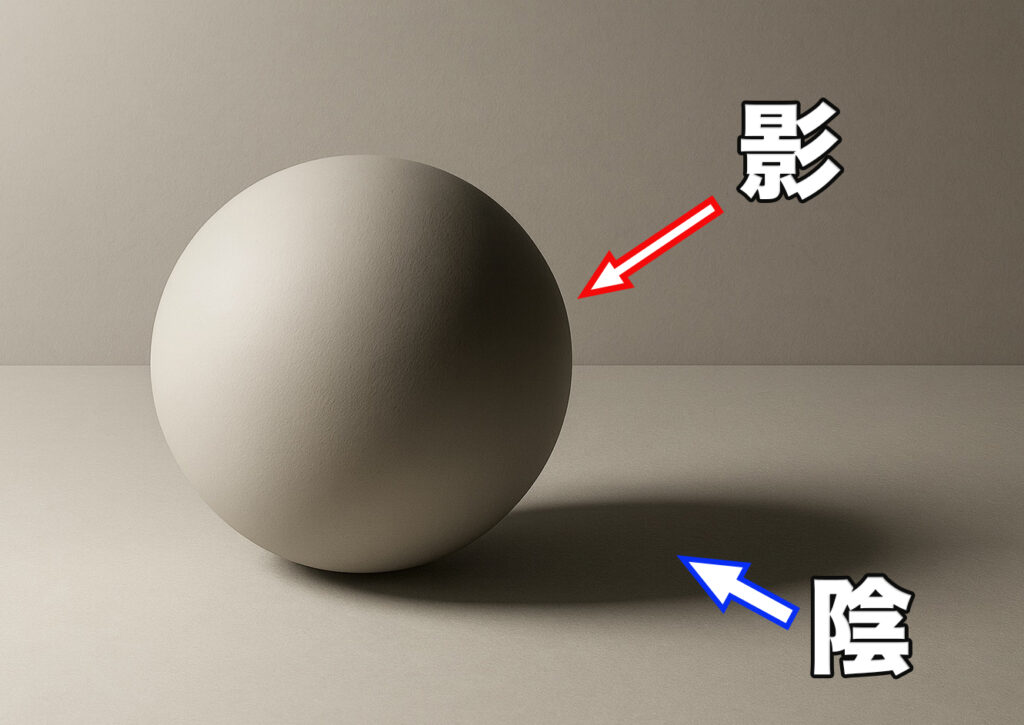

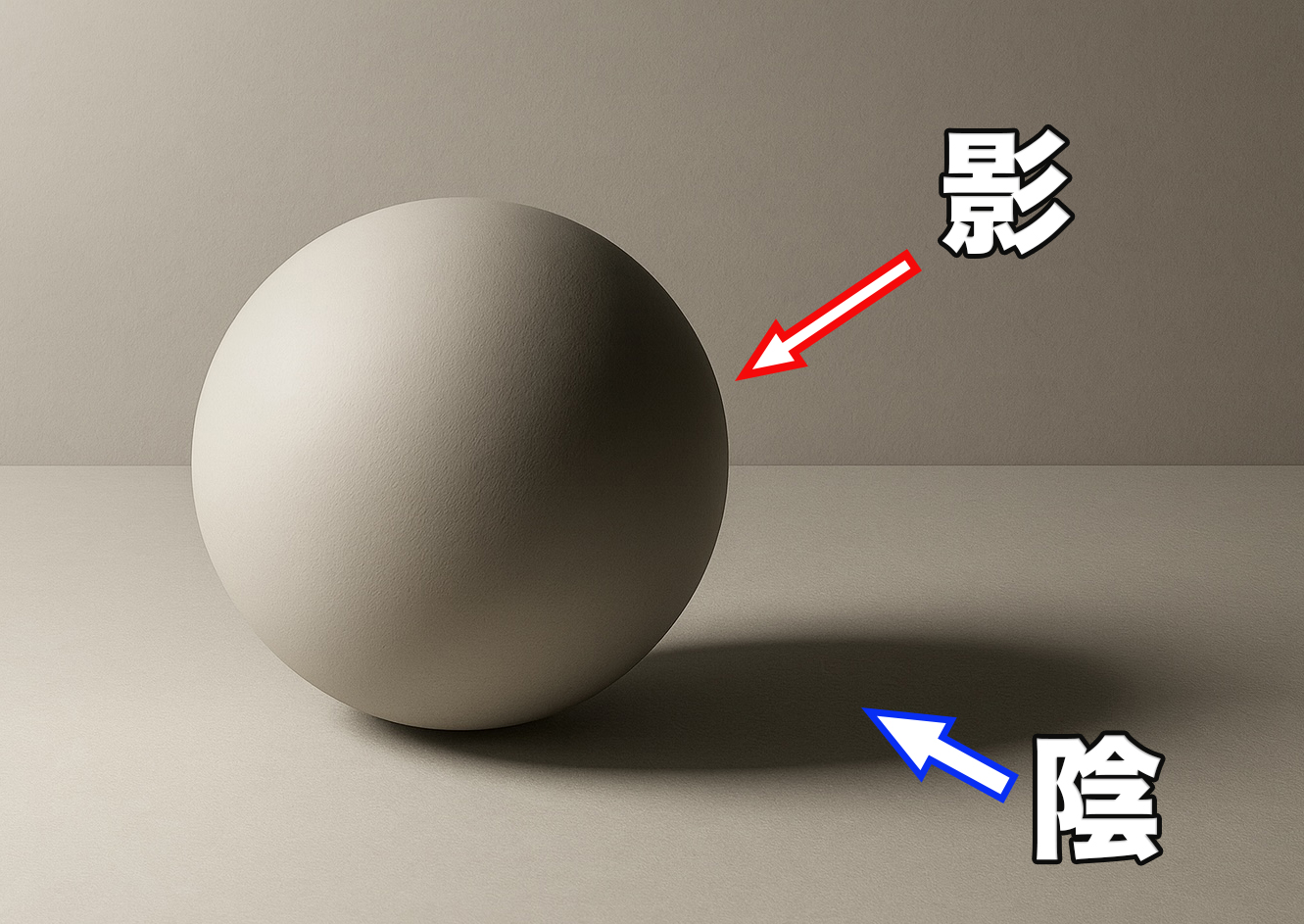

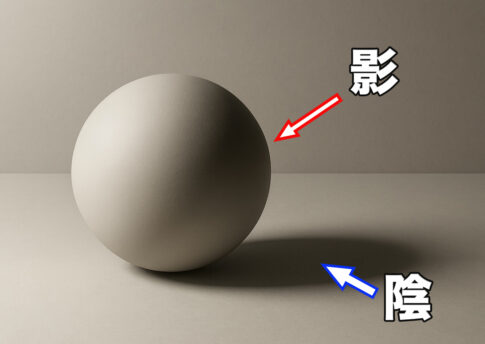

まず、わかりやすいように

球体の影と陰を図で説明をすると

以下のような違いとなります。

陰はモチーフそのものの暗い部分の事で、

光が当たらず暗くなった部分を

指します。

一方で影は物体が光を遮ることで

地面や壁などにできる

シルエット状の暗部となります。

この違いを理解しないまま描き進めると

正確にモチーフを把握しきれずに

立体感やリアリティが

損なわれてしまう恐れがあります。

なので、まずは両方の定義や

役割をしっかり押さえつつ、

デッサンの基礎力を高めましょう。

表でまとめると以下のようなものとなるので、

こちらも押さえておいてくださいね。

| 用語 | 定義(美術) |

|---|---|

| 陰 | 物体の表面で光が当たらず暗くなった部分 |

| 影 | 物体が光を遮ることで地面や壁などにできるシルエット状の暗部 |

なぜ「影と陰の違い」がデッサンで重要なのか

デッサンで陰と影を

正しく描き分けることは、

作品の立体感やリアリティを

大きく左右します。

陰をしっかり描くことで

物体の丸みや奥行きが表現でき、

影を正確に描くことで

空間や光の方向を描く事が

出来るようになるという事ですね!

逆に影と影の両方を混同してしまうと

物体が平面的に見えてしまったり、

光源が不自然になったりします。

このため、陰と影の違いを理解し、

意識して描き分けることが

デッサン上達の第一歩です。

- 立体感や奥行きが出る

- 光源や空間の表現が自然になる

- 作品の説得力が増す

デッサン初心者が『影の付け方がわからない』と感じるのか?

デッサンを始めたばかりの方が

「影の付け方がわからない」

と感じてしまうのは、

陰と影の違いを曖昧に捉えている事が

原因なのではと思います。

「かげ」って普段意識しておかないと

なんとなく「暗っぽい感じ」みたいな

曖昧な感じになってしまうからですね。

また、光源の位置や物体の形状によって

陰と影の形や濃さが変化するため、

混乱しやすいのも理由の一つです。

さらに、鉛筆の使い方や

グラデーションの表現技法が未熟だと、

思い通りの陰影が描けずに

悩むことも多かったりします。

ですのでまずは理論を理解し、

実際に描きながら違いを体感する事が

大切です。

- 陰と影の定義が曖昧

- 光源の理解不足

- 鉛筆の使い方やグラデーション技法が未習得

デッサンにおける『影』の付け方とコツ

影を上手に描くことは、

デッサンの完成度を

大きく左右する事に繋がります。

影は物体の存在感や空間の広がりを

表現する重要な要素でもあるからです。

影の形や濃さは光源の位置や強さ、

物体の形状によって変化します。

その微妙な変化やグラデーションを

しっかりと観察をしていく事で

より写実的な絵が描けるように

なります。

正しい観察と技術を身につけることで、

リアルで説得力のある影を

描く事が出来るようになるのですね。

ここでは、影の付け方の基本から応用まで

具体的なコツを解説します。

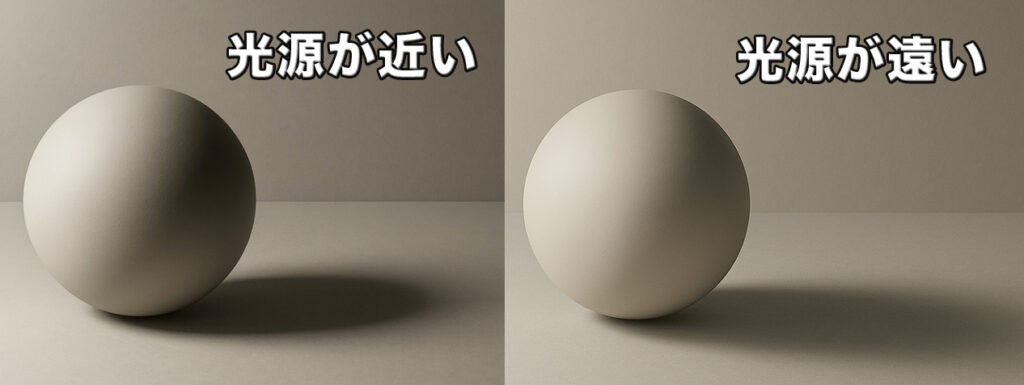

光源と影の方向を正しく捉えるには?

影を描く際は、まずは光源の位置を

明確に意識しましょう。

なぜならば、光源がどこにあるかによって

影の方向や長さや濃さが決まるからです。

上の図のように

光源が低い位置にあると

影は長くて薄くなり、

高い位置にあると

影は短く濃くなります。

また、光源が複数ある場合は

影も複数できることがあります。

デッサンを始める前に、

光源の位置を紙に軽く印をつけておくと

影の方向を迷わず描けます。

- 光源の位置を決めてから描き始める

- 影の方向は光源と物体を結ぶ直線上にできる

- 影の長さや濃さは光源の高さや強さで変化する

鉛筆で描く影のグラデーション表現

影をリアルに見せるためには、

鉛筆の濃淡を使い分けて

グラデーションを

表現することが大切です。

ここでは分かりやすく鉛筆での

表現とさせてもらいましたが、

一般的には影の中心部は最も濃く、

端に向かうほど徐々に

薄くなるのが自然です。

鉛筆の持ち方や力加減を調整し、

何度も重ね塗りをして

滑らかなグラデーションを作りましょう。

練り消しゴムを使って

微調整するのも効果的です。

影の境界線をぼかすことで、

より自然な仕上がりになります。

- 鉛筆の濃さ(B~6Bなど)を使い分ける

- 重ね塗りで滑らかなグラデーションを作る

- 練り消しゴムで微調整する

立方体・円柱・球体など基本モチーフ別の影の付け方

デッサンの練習では、

立方体・円柱・球体などの

基本形を描くことが多いです。

それぞれの形によって

影の付き方が異なるため、

特徴を押さえて描き分けましょう。

立方体は直線的な影、

円柱は曲線的な影、

球体は柔らかなグラデーションの影、

円錐は先端が尖った形状の影

が特徴です。

これらの形状を踏まえつつ、

光源の位置を意識しながら

形に合わせて影を描くことで、

立体感がぐっと増します。

| モチーフ | 影の特徴 |

|---|---|

| 立方体 | 直線的で角ばった影 |

| 円柱 | 曲線的でやや長い影 |

| 球体 | 柔らかく丸みのある影 |

| 円錐 | 先端が尖ったような形状の影 |

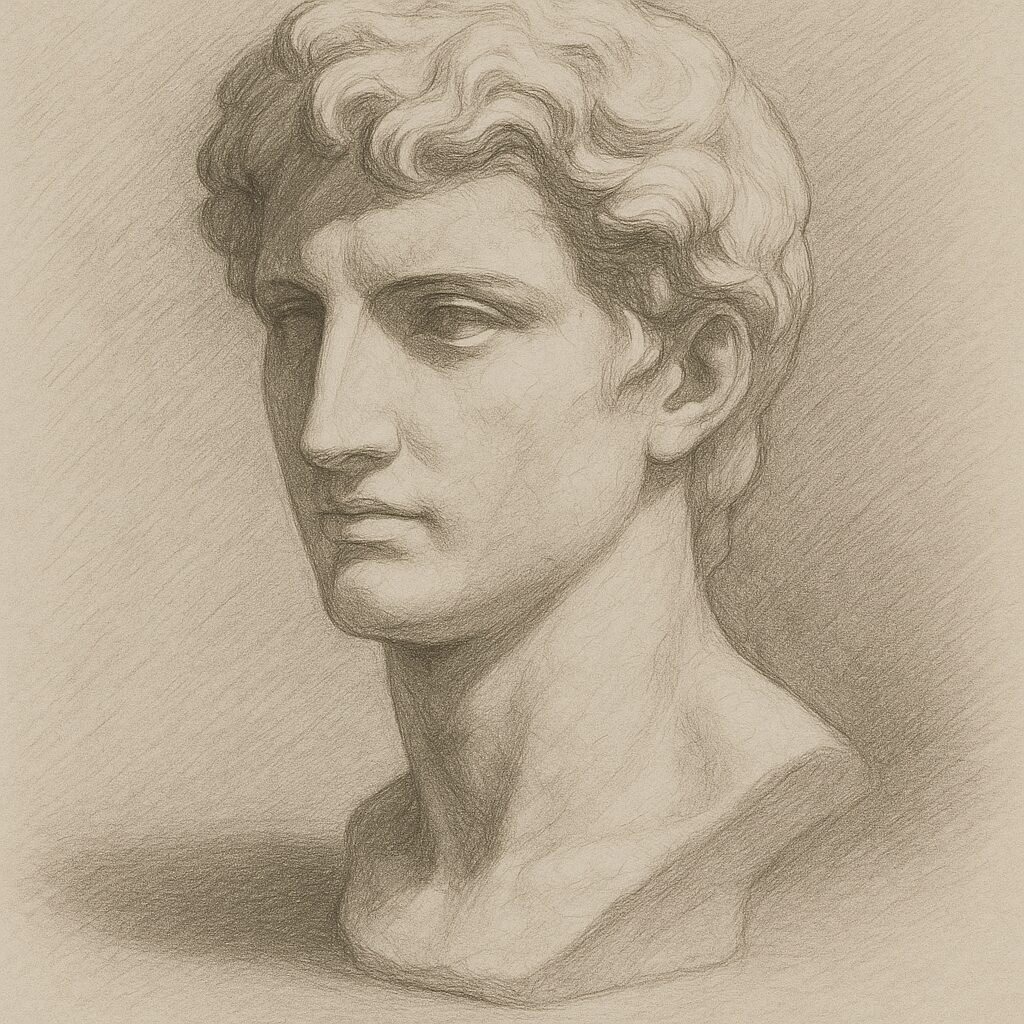

顔のデッサンで失敗しない影の付け方

顔のデッサンでは、

影の付け方一つで

表情や立体感が大きく変わります。

例えば頬や鼻、目のくぼみなど、

顔の凹凸に合わせて

影を丁寧に描き分ける

といった感じですね!

光源の位置を意識し、

顔の左右や上下で

影の濃さや形が変わることを

観察していきましょう。

また、影を濃くしすぎると

不自然になるので、

グラデーションを意識して

自然な仕上がりを目指しましょう。

影のメリハリが濃くなってしまうと

劇画タッチになってしまうので、

気をつけておきたいところです。

- 顔の凹凸に合わせて影を描く

- 光源の位置で影の形や濃さが変わる

- グラデーションで自然な影を表現する

『陰』を使いこなすポイント〜作品の深みを出す表現技法〜

先ほどは「影」について

解説をしていきましたが、

ここからは「陰」について

解説をしていきたいと思います。

デッサンにおける陰とは

物体の表面にできる

暗い部分となっており、

立体感や奥行きを表現する上で

欠かせないものとなっています。

ですので、陰を上手に使いこなす事が

作品に深みやリアリティを描写する上で

とても大事な要素となります!

ここでは陰の描き方や

ハイライトとのバランス、

イラストや絵画での応用例など、

陰を活かすためのポイントを

詳しく解説していきます。

陰影で物体の立体感を高める基本

基本的にはモチーフの陰影を

しっかり描いていく事で、

物体の立体感がぐっと増す事となります。

光が当たる部分と当たらない部分の

コントラストを意識しつつ、

陰の部分を丁寧に描き込みをしていく事で

写実的なデッサンをしていく事が

出来るようになります。

イメージとしては

陰の境界線をぼかし気味にする事で、

より自然な立体感が表現できます。

1箇所に専念して描き込み過ぎてしまうと

その箇所だけが濃くなってしまうので、

全体的に手を加えつつも

必要な箇所に手を加えていく

イメージですね。

また、陰の濃さは光源の強さや

距離によって変化するため、

観察力も重要です。

日頃から顔に当たる光と陰影を観察しつつ、

描いていくようにしましょう。

手元に石膏像があると

光を当てた際の陰影が分かりやすいので、

可能であれば所持しておく事が

おすすめです。

- 光と陰のコントラストを意識する

- 陰の境界線はぼかして自然に

- 陰の濃さは光源の強さで調整

陰とハイライトのバランスと付け方

陰とハイライトのバランスを

取る事ができれば、

物体の質感や存在感が際立ちます。

どちらか一方に偏るのではなく、

全体を意識した上で手を進めていく事が

大切ですね。

ハイライトは光が最も強く当たる

部分となっており、

光の強弱によって

陰と対比させることで立体感が

強調されるようになります。

この際に、陰を描いた後に

ハイライト部分を練り消しゴムで抜くと、

より鮮明なコントラストが生まれます。

練り消しゴム、もしくは

プラスチック消しゴムは

鉛筆の線を修正すると言うよりは

「ハイライトや光が当たる箇所を作る」

というイメージで使うと良いかもしれません。

バランスを意識して描くことで

作品全体が引き締まっていくので、

意識して描くようにしましょう。

- 陰とハイライトの位置を明確にする

- 消しゴムでハイライトを表現

- 全体のバランスを見ながら調整

イラスト・絵画における陰の表現と応用例

イラストや絵画では、

陰の表現によって

キャラクターや背景の雰囲気が

大きく変わってきます。

陰を強調することで

ドラマチックな印象を与えたり、

逆に柔らかく描くことで

優しい雰囲気を演出できる

といった感じですね。

また、陰の色味を変えることで、

時間帯や天候、感情表現にも

応用できます。

さまざまな作品例を参考に、

自分なりの陰の表現を探してみましょう。

- 陰の強弱で雰囲気を変える

- 色味を工夫して時間帯や感情を表現

- 他の作品を参考に応用例を学ぶ

陰と影の違いを理解した上でのデッサンの裏ワザ7選

陰と影の違いをしっかり理解したら、

さらにワンランク上のデッサンを

目指しましょう。

ここでは、プロも実践する

裏ワザやテクニックを7つ厳選して

紹介しています。

これらを実践する事で

明暗の境界線や鉛筆の使い分けや

反射光の取り入れ方など、

知っているだけで作品の完成度が

大きく変わるのではと思います。

初心者から中級者まで

すぐに実践できる内容なので、

ぜひ試してみてくださいね。

明暗境界線を意識したタッチの使い分け

明暗の境界線(コアシャドウ)は、

物体の立体感を強調する

重要なポイントです。

コアシャドウというのは、

光の当たらない物体の表面箇所の中でも

最も暗い部分のことを指します。

この部分をしっかり描き分けることで、

絵の中で物体が浮き上がって

見えるようになります。

境界線付近は鉛筆のタッチを細かく重ねたり、

グラデーションを滑らかに整えたりするのが

コツとなります。

タッチの方向や強さを変えて、

質感や形状に合わせて描き分けましょう。

- 明暗境界線は丁寧に描き込む

- タッチの方向を意識する

- グラデーションを滑らかに

影と陰の役割ごとに鉛筆の濃淡を変える

影と陰は役割が異なるため、

鉛筆の濃淡も使い分けると効果的です。

- 影(投影部分)は濃い鉛筆(4B~6Bなど)でしっかり描く。

- 陰(物体の暗部)はやや薄め(HB~2Bなど)で柔らかく表現する。

影に関しては4Bから6Bといった

濃いめの鉛筆を使って描いていきます。

一方でモチーフに出来る陰は

質感の描き込みもしていくため、

HBから2Bといった薄めの鉛筆で

丁寧に線を重ねていくイメージで

描写していきます。

陰を濃く塗りつぶしてしまうと

質感の描写が難しくなってしまうので、

モチーフを活かすためにも

薄い線を重ねていくといったイメージですね。

この使い分けによって

作品全体のメリハリが生まれ、

よりリアルな仕上がりになります。

- 影は濃い鉛筆でしっかり描く

- 陰は薄めの鉛筆で柔らかく表現

- 濃淡の使い分けで立体感アップ

方向と反射光を取り入れたリアルな表現方法

影や陰を描く際、反射光を意識すると

一気にリアルな表現が可能になります。

反射光というのは、

地面からの照り返しの事で

物体の下や側面に床や周囲から当たり、

そこだけ少し明るくなっている

箇所の事を指します。

この反射光が当たっている箇所を観察しながら

描いていくのがポイントです。

また、影の方向も

光源の位置に合わせて

正確に描くことで、

空間の説得力が増します。

デッサンでは、モチーフをよく観察して

影と陰の位置を正確に

見極めることが大切です。

光源の位置や物体の形状を意識し、

どこが陰でどこが影なのかを

紙に軽く印をつけてから

描き始めると失敗が減ります。

光の当たり方一つで空間内における

モチーフの配置やそれぞれの位置関係を

把握する事が出来るようにもなるので、

とても大事な要素となってきます。

- 反射光で陰の一部を明るくする

- 影の方向は光源に忠実に

- 細部の観察力を高める

グラデーションを使って空間と立体感を強調する

グラデーションは、空間や立体感を

強調するための強力なテクニックです。

影や陰の濃淡を滑らかに変化させる事で、

物体が浮き上がって見えてます。

グラデーションを作るには、

鉛筆の重ね塗りであったり

指やガーゼでのぼかしを活用し、

自然なグラデーションを目指しましょう。

ただし、指やガーゼを使いすぎると

紙面を塗りつぶしてしまう事になるので、

上から鉛筆の粉を乗せづらく

なってしまうので注意が必要です。

- 鉛筆の重ね塗りで濃淡を調整

- 指やガーゼでぼかす

- グラデーションで立体感を演出

写真とデッサン両方から学ぶ影の違い

写真とデッサンを見比べることで、

影や陰の違いを客観的に

学ぶことができます。

写真は現実の光と影を

そのまま捉えているため、

デッサンの参考資料として最適です。

自分の描いたデッサンと写真を比較し、

影や陰の形・濃さ・位置を

チェックしてみましょう。

とはいえ、デッサンをする際には

モチーフの観察が大事な事には変わりないので、

基本的にはモチーフを直接観察しながら

描いていくのが望ましいです。

デッサンを習得する上で、

写真はあくまでも参考程度に

留めておいた方が

観察力やデッサン力向上に繋がります。

違いを分析することで

表現力が大きく向上していくので、

日々改善点を探しながら

練習あるのみです。

- 写真を参考に影と陰を観察

- 自分のデッサンと比較して分析

- 違いを見つけて改善点を探す

失敗例から学ぶ影・陰表現の注意点

影や陰の表現には

失敗例もいくつか存在します。

例えば影が濃すぎて不自然になったり、

陰と影の境界が曖昧で立体感が

失われたりするといったものです。

また、光源の位置が不明確だと

全体がぼんやりした印象に

なってしまいます。

デッサンという行為は

モチーフを描き分ける事でもあるので、

光源を1つに絞った上で

描いていくようにしましょう。

失敗例を知ることで

同じミスを避けることが出来るので、

より完成度の高いデッサンが

描けるようになります。

- 影が濃すぎて不自然になる

- 陰と影の境界が曖昧

- 光源の位置が不明確

デッサンの影と陰|よくある質問と誤解

デッサンを学ぶ中で、

影と陰についての疑問や

誤解は多くの人が抱えています。

特にデッサン初心者の方は

どこまでが陰でどこからが影なのか、

あるいは正しい描き分け方が

分からず悩みがちです。

ここでは、よくある質問や

誤解を具体例とともに解説し、

正しい知識を身につけるための

ポイントを紹介していきます。

デッサン初心者がやりがちな影・陰違いの例

デッサン初心者がよくやってしまうのが、

影と陰を同じように描いてしまうことです。

例えば、物体の暗い部分(陰)と

床に落ちる影(影)を同じ濃さや

タッチで描いてしまうと、

立体感や空間感が損なわれます。

また、影の形が物体の形が

合っていなかったり、

光源の位置と矛盾した影を

描いてしまうことも多いです。

これらのミスを避けるためには、

陰と影の役割や描き方を

しっかり理解することが大切です。

- 陰と影を同じ濃さで描いてしまう

- 影の形が物体と合っていない

- 光源の位置と影の方向が矛盾している

影の付け方が美術表現に及ぼす影響

影の付け方ひとつで

作品の印象や説得力は大きく変わります。

正しい影の描き方を身につけることで、

物体の存在感や空間の広がりが

表現する事が出来ますし、

見る人に強い印象を与える事が

出来るようにもなります。

逆に、影が不自然だと

どんなに形が正確であっても

作品全体が平面的に見えてしまいます。

美術表現における影というのは

単なる暗い部分として描かれるのではなく、

物語や感情を伝える

重要な要素でもあるのです。

- 影で空間や時間、感情を表現できる

- 正しい影は作品の説得力を高める

- 不自然な影は作品の質を下げる

かげと陰影 ― 意外と知らないデッサン用語の違い

「かげ」と「陰影」は似ているようで

実は意味が異なります。

「かげ」は陰と影の両方を指す総称ですが、

「陰影」は物体の明るい部分と

暗い部分の対比や、

光と影の効果全体を意味します。

デッサンでは「陰影をつける」と言う際に

単に暗い部分を描くだけでなく、

光の当たり方や立体感、

空間の広がりまでを

意識する事が求められます。

これらの用語の違いを理解しておくと、

より的確な表現ができるようになります。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| かげ | 陰と影の総称 |

| 陰影 | 明暗の対比や光と影の効果全体 |

まとめ:『陰と影の違い』を理解して作品力をアップしよう

陰と影の違いを正しく理解し、

描き分けることはデッサン上達において

大きなカギです。

陰は物体の立体感や質感を、

影は空間や光の方向を表現する

役割があります。

それぞれの特徴や描き方を意識し、

今回紹介した裏ワザや

注意点を実践することで、

あなたの作品は確実にレベルアップします。

ぜひ、日々の練習に取り入れて、

より魅力的なデッサンを目指してください!

✅ 電子書籍『ペン画技法解説書』

✅ メール講座『絵の描き方』

✅ デッサン道具の知識

✅ アートで生きていく為の入門書

✅ メルマガ読者特別プレゼント

など、以下より受け取る事が出来ます。

⇩ ⇩ ⇩