色相(しきそう)とは、

赤・黄・緑・青・紫といった

「色味の違い」を示す

色彩学の基本概念の事を指します。

色の三属性となる

- 色相:Hue= H

- 明度:Value / Lightness= V / L

- 彩度:Saturation / Chroma= S / C

の中でも色を最も本質的に

分類する軸であり、

日本産業規格(JIS Z 8102)や

国際照明委員会(CIE)でも

正式に定義されています。

色相を理解する事で、

作品やデザインの印象が

大きく変わってくるので、

基礎固めとしても

ぜひ覚えておきたい知識です。

そこで本記事では、

色相の正確な定義、

色相環の仕組み、

心理効果、配色理論、

アート、イラスト、写真、

Web制作での実践的な活かし方までを

体系的に解説します。

基礎から応用まで一度に

理解できる内容となっていますので、

色彩をより深く扱いたい方に

役立てていただければと思います。

目次

色相とは何か?

色相(Hue)とは、

「赤・黄・緑・青・紫」などの

色味そのものの違いを表す属性

の事を表します。

色相は色を特徴づける

最も基本的な概念であり、

色彩学では明度・彩度とともに

「色の三属性」

の一つとして位置づけられています。

JIS Z 8102(色に関する用語)でも

明確に定義されている

公式概念であるため、

曖昧なイメージではなく、

科学的にも体系的にも整理された

標準的な色の分類軸です。

色相:色刺激の特質であり、赤・黄・緑・青などの色味の違いを示す属性。

(出典:JIS Z 8102)

色相とは「色の種類」を決める根本的な属性

色相は、視覚がどの色を認識しているか

を決める根本要素となります。

たとえば

「赤っぽい」

「青っぽい」

という感覚は

明度や彩度とは独立した

色の種類であり、

この分類により色が

体系化されます。

例えば同じ赤でも明度が高くて

ピンク寄りの赤であったり、

彩度が低くてくすんだ赤などの

様々な変化がありますが、

それらはすべて

「赤という色相」

の範囲に含まれています。

つまり色相は色の“軸”であり、

明度や彩度はその軸上の

変化に過ぎない

という事でもあります。

色相が美術・デザインで最重要とされる理由

美術やデザインの現場では、

色相は作品の印象を決定する

最も影響力の強い要素です。

たとえば、赤が多い画面は

熱量や情熱を連想させ、

青が多い画面は冷静・静寂

を連想させるように、

色相は心理的影響が極めて

大きいことが知られています。

色ごとによる心理作用の例は

以下のものとなります。

例:色相の心理作用

- 赤 → 興奮・熱意・力強さ

- 黄 → 明るさ・注意喚起

- 緑 → 安心・調和・自然

- 青 → 信頼・知性・清潔感

- 紫 → 高貴・神秘・創造性

こうした色相ごとの心理的意味付けは

広告やWebデザインでも重視され、

ブランドイメージを構築する上でも

重要な役割を果たします。

普段の何気ない生活の中でも

知らないうちに

溶け込んでいたりするので、

改めて注意深く観察してみると

新たな発見に繋がるかもしれません。

視覚のメカニズムと色相の関係(CIE基準)

国際照明委員会(CIE)では、

視覚が色をどのように

認識するかを体系化しています。

人間の網膜には赤・緑・青に

反応する錐体(すいたい)

という細胞があり、

これらの刺激量の違いが

色相として知覚されます。

つまり色相とは、

光の波長と視覚の生理的反応によって

決まる科学的概念

となっているので、

美術だけの感覚的な話ではありません。

色相の“境界”は曖昧ではない

「赤と橙の境界はどこ?」

という疑問はよくありますが、

色彩学ではマンセル表色系や

CIE色空間で色相を

角度として管理するため、

境界を数学的に定義する事が可能です。

これにより、科学・美術・工業の

分野において

統一的に色を扱う事が

出来るようになります。

ここまでで「色相とは何か」という

基礎が分かりましたので、

次に色相の位置関係を理解する為の

「色相環」について見ていきましょう。

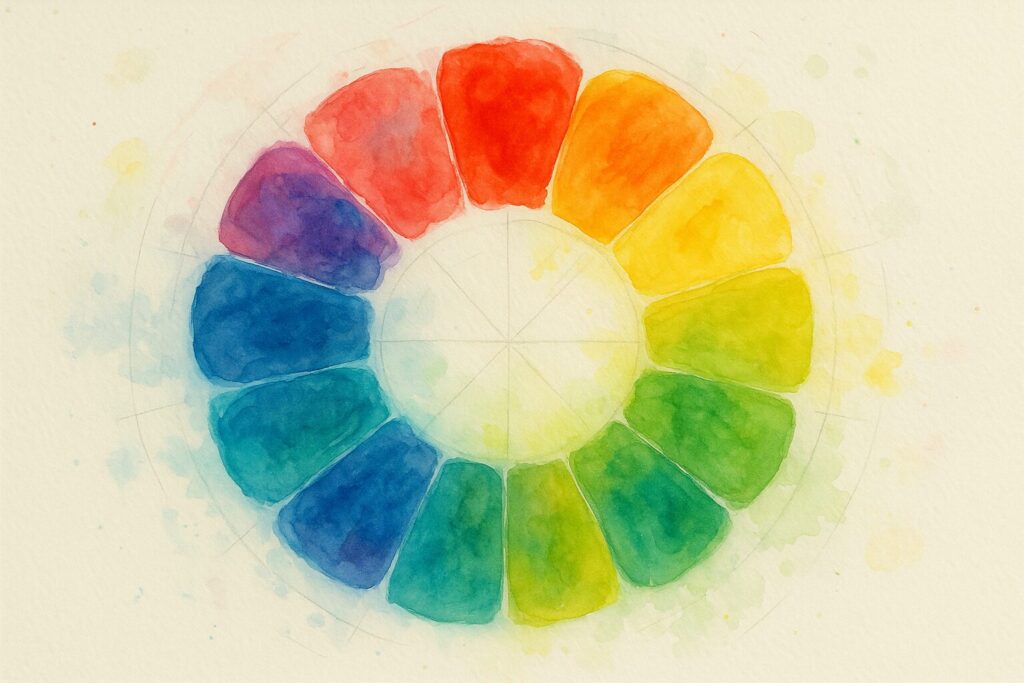

色相環とは?

色相環(Hue Circle)とは、

色相を連続的な円として並べた図で、

色彩理論の柱となる概念です。

色を体系的に理解する上で

最も重要なツールであり、

現在の美術教育、デザイン教育、

色彩検定などあらゆる場面で

利用されています。

なぜ色相環は「円」なのか?

科学的には

可視光の波長は連続的ですが、

「赤と紫の間」は

本来つながっていません。

ですが人間の視覚では、

赤+青を混ぜた刺激に対して

赤紫(マゼンタ)を知覚します。

この知覚特性が赤と紫をつなぎ、

心理的な色空間は円形として

成立するという事です。

つまりこの「知覚的連続性」が

色相環のベースであり、

CIEもこの円環的配置に沿った

色空間設計を行っています。

12色相環が最も多く使われる理由

美術・デザイン業界で

一般に使われる色相環は12分割です。

その理由として以下の通りです。

- 赤〜赤紫までの基本色相を

バランスよく分割できる - 補色・類似色・トライアドなどの

配色理論と親和性が高い - 教育現場で扱いやすい

(視覚認識と一致しやすい)

マンセル表色系や

オストワルト表色系など

専門的な模型にも対応しやすく、

工業・デザイン・美術の

共通言語として使用できます。

24色相環との違い

12色相環よりもさらに細分化した

24色相環というものが存在します。

これはプロのイラストレーターや

デザイナーが使用することが多く、

- 肌色の繊細な調整

- 配色の微妙な差異

- 光源による色相ズレ

をより正確に把握できます。

一般的には12色相環が

使われる場面が多いですが、

より繊細で細かな描写をする際や

画家を目指す人にとっては

意識する機会も増えると思います。

色相環と波長の関係(CIEの科学的背景)

可視光の波長は、

- 赤:約620〜780nm

- 青:約450〜495nm

と定義されます。

しかし紫(約380〜450nm)と

赤(620nm以上)は

波長的には遠く離れている為、

本来繋がりません。

それでも円として繋げられるのは

視覚の心理的補完によるものです。

色相環は知覚モデルであり、

波長分布モデルとは

異なる点も重要です。

色相と明度・彩度の違い

明度(Value / Lightness)

彩度(Saturation / Chroma)

色相(Hue)

これらは色の三属性として独立しながらも、

人間の視覚では複雑に作用し合います。

明度と彩度については

以下の記事を参考にしてください。

ここでは、それぞれの違いについて

見ていきましょう。

色相 × 明度

黄色には固有明度というものがあり、

どんな黄色でも必ず明るく見えます。

一方で青はどれほど明度を上げても、

黄色ほどの明るさには感じられません。

これは、網膜の錐体細胞が

黄色系の波長に強く反応するためで、

色相と明度が完全に

独立していないことを示しています。

色相 × 彩度

彩度が高い赤は強い刺激を与え、

同じ彩度の青は清涼感や

透明感を与えます。

つまり、

彩度の知覚は

色相によって変わる

という事でもあります。

色相は三属性の基準軸

明度・彩度は色相の変化

として扱われるため、

色相は色の識別における

最も基本的な役割を持ちます。

デザインにおいても

色相を決めた後、

明度・彩度で世界観を

調整するのが一般的です。

色相と心理効果─感情・文化・視覚の三方向から徹底解説

色相は視覚的な刺激だけでなく、

人間の感情や判断に直接影響する

「心理的属性」を持っています。

これは1920年代以降の

ゲシュタルト心理学、

また日本色彩研究所や

各国の文化研究でも体系化されており、

赤・青・黄色といった色相ごとに

比較的一貫した心理傾向が

観察されています。

特に色相の心理効果は、

広告、キャラクターデザイン、

街づくり(サイン計画)、

医療デザインなど、

実に幅広い領域で応用されています。

赤系色相がもたらす心理効果

赤は可視光の中でも波長が長く、

網膜への刺激が強いため

「興奮・覚醒・情熱」

に結びつく色相です。

赤には心拍数をわずかに

上げる事も確認されており、

注意喚起の看板、緊急表示、

スポーツブランドなどでも

多用されている色となります。

また、食欲を増進させる

効果が知られており、

飲食系のロゴや店内装飾でも

使用頻度が高い色相です。

美術においては、

画面の焦点や熱量の中心として機能し、

構図のアクセントにも適しています。

画面全体が赤の色相になると

まとめるのが難しくなるので、

ワンポイントとして扱う事が

効果的な赤の使い方となりますね。

黄色系色相が与える印象

黄色は固有明度が最も高い色相で、

視認性に優れているのが

大きな特徴です。

黄色の特徴に関しては

以下のようなものがあります。

「明るさ・希望・快活・注意喚起」

といった心理効果を持ち、

道路標識や学校関連のサインに

使われる理由もここにあります。

また幼児向けの製品に

使用されることが多いのも、

刺激的すぎず、前向きな印象を

与えるためです。

ただし彩度が高すぎる黄色は

不安感を与える事もあるので、

使用する際はバランスが大切です。

緑系色相の安心感と中立性

緑は赤と青という

対照的な色の中間に位置する為、

心理的にも

「安定・調和・中立」

といったイメージを持ちます。

自然界に多く存在するため、

安心感・健康・リラックス効果が強く、

多くの医療施設や公共空間でも

採用されています。

また企業ロゴでは

環境・持続性の象徴として使用され、

エコロジーブランドの定番色相です。

青系色相が持つ信頼と清潔のイメージ

青は短波長の色で、

心理的には

「冷静・知性・信頼・清潔感」

を喚起します。

金融・IT・教育・医療など、

信頼性が最重視される分野で

青系のロゴが多いことは

統計的にも示されています。

また青には時間を

短く感じさせる効果があり、

待合室の空間演出にも

よく用いられます。

画家にとっても、

空気遠近法を表現する際に

不可欠な色相であり、

画面全体の奥行きを

作る要にもなります。

紫系の高貴性・神秘性・創造性

紫は古来より希少な

色素を必要としたため、

高貴さ・神秘性・霊性の象徴として

扱われてきました。

現在でも美容・アート・ハイブランドで

使用されることが多く、

特に女性向けの製品では

紫系が

「上質・大人っぽさ」

を強調します。

また赤と青という

対照的な色の混合であるため、

興奮と冷静の両方の性質を併せ持つ

二面性の色相である事も特徴です。

色相心理は文化差も存在する

赤=幸運(中国)

青=弔事(中東地域)

黄=嫉妬(西欧)

といったように、

文化圏によって象徴性が

変化することもあります。

しかし基礎的な心理傾向

(赤=興奮、青=冷静など)は

比較的一貫しており、

世界共通で把握できます。

実際にデザインへ反映する際は、

ターゲットとなる国や文化圏を前提に

色の象徴性を検討する事が大切です。

配色理論における色相の役割

配色理論とは、

色相・明度・彩度の関係を

計画的に組み合わせ、

視覚の調和を作る技術です。

特に色相はその中心的役割を持ち、

補色、類似色、トライアド、

テトラードなど、

色相環上の「位置関係」で

成立します。

補色(対称位置)による最強のコントラスト

補色とは、

色相環で向かい合う関係にある

色同士の組み合わせです。

たとえば、

- 赤 ↔ 緑

- 青 ↔ 橙

- 黄 ↔ 紫

といったように、

補色同士は網膜の刺激が

最大限に異なるため、

最も強く目立ちます。

特に、広告・スポーツ・ポスターなど、

まず人の注意を引くこと

が目的の場面で多用されます。

しかし、強すぎるコントラストは

疲労につながるため、

配色比率を工夫する必要があります。

補色の使い方次第では

腕が問われる場面となりますね。

類似色(隣接色)で作る統一感

色相環で隣り合う色同士

(例:青 → 青緑 → 緑)は、

視覚的に統一感が生まれ、

安定した印象を作ります。

Webデザイン・イラスト

・画面構築などで

最も使いやすい配色で、

ブランドサイトでも

採用例が多い手法です。

類似色での構成は

無難でまとめやすい色の構成なので、

まずは類似色を押さえる事から

始めるのがおすすめです。

分割補色で「強さと調和」を両立

補色の対角線を少しずらし、

補色を二つの類似色に分解したものを

分割補色と言います。

例:赤 → 青緑・緑

補色より柔らかく、

類似色よりメリハリがある為、

万人に使いやすい配色です。

補色よりもコントラストが抑えめで

扱いやすい色味でもあるので、

初心者から上級者まで

扱いやすいです。

トライアド(三角配色)・テトラード(四角配色)

色相環を120°ずつ分割した

「トライアド」は、

3色を同時に扱っても

バランスが取りやすい構造です。

例えばGoogleロゴなど、

明快で動きのあるデザインに

向いています。

テトラードは補色ペアを2組取る配色で、

色数が多い割に安定し、

イラストやキャラクターデザインで

重宝されます。

アート・イラスト・Web制作における色相の実践

最後に、色相を実際の制作で

どのように使うかを詳しく解説します。

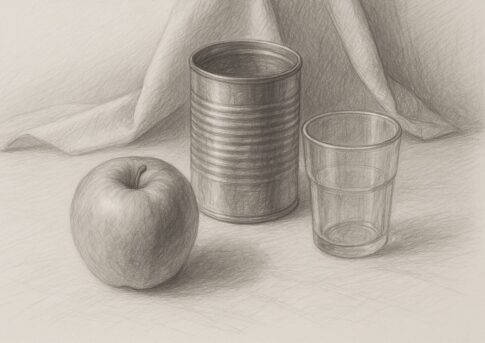

絵画における色相の役割

風景画では時間帯によって

空の色相が変化します。

朝焼けは赤〜橙が強く、

昼は青、夕方は赤紫が増えます。

また影の色にも色相が存在し、

青い光源なら影は青紫寄りに傾きます。

これは自然光が散乱して

波長が変化する為で、

色相を理解することで

空気感の表現が非常に豊かになります。

イラスト・キャラクターデザインでの色相選び

キャラの性格設定を

色相に落とし込むテクニックは

プロ業界の基本です。

- 主人公:青・赤

- クール:青系

- 明るい:黄・橙

- 魔法・神秘:紫

また、補色配置でキャラの魅力を

引き立てることも多く、

背景との色相関係を考える事で

印象が劇的に変わります。

Web・UIデザインでの色相操作

Webデザインでは、

「読ませる色相」

「押させる色相」

これらに分けて考えます。

例:

- 本文:青系・黒系(可読性)

- ボタン:赤・橙(反応率UP)

- 背景:青緑・白(清潔感)

色相ごとの心理作用を

反映させる事で

CV率(成約率)が大きく変わる為、

サイト運営においても

重要なテクニックです。

写真・映像における色相(ホワイトバランスの本質)

写真のWBは色相調整の

最も実践的な例です。

光源が暖色であれば

画面全体が橙寄りになり、

蛍光灯などの冷光源では

青系に傾きます。

色相の微調整が

画面の世界観を決定する為、

カメラマンにとっても

必須の知識です。

- 作品全体の「主役の色相」を

一つ決める - 背景は主役色相の類似色で

まとめる - 強調したい場所だけ補色を

少しだけ使う

色相に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 色相とは具体的に何を意味しますか?

A. 色相とは、

赤・黄・緑・青・紫などの

「色味そのものの違い」

を表す属性です。

同じ赤でも明るさや

鮮やかさが違う事がありますが、

それらはすべて「赤という色相」

に含まれます。

色を種類ごとに

分類する為の軸が色相です。

Q2. 色相と明度・彩度はどう違いますか?

A. 色相は「何色か」を示す属性で、

明度は「明るさ」、

彩度は「鮮やかさ」

を表します。

例えば、明るい赤・暗い赤

・くすんだ赤などは

明度や彩度が異なりますが、

色相は同じ「赤」のままです。

この三つを分けて考える事で、

色を体系的にコントロール

しやすくなります。

Q3. 色相環とは何ですか?なぜ円になっているのですか?

A. 色相環とは、

赤・橙・黄・緑・青・紫といった

色相を円状に並べた図の事です。

人間の視覚は、

赤と青を混ぜた赤紫も

一つの色相として知覚する為、

赤から紫までが心理的に一周して

繋がるように感じられます。

この性質を図にしたものが色相環で、

配色や色相の関係を

理解する為に使われます。

Q4. 補色とは何ですか?どのような場面で使われますか?

A. 補色とは、

色相環で向かい合う位置にある

二つの色相の組み合わせです。

代表的な組み合わせは、

赤と緑・青と橙・黄と紫などです。

補色同士はコントラストが非常に強く、

目立たせたい部分や

インパクトを出したい表現に

向いています。

一方で、使い過ぎると

画面が落ち着かなくなる為、

面積比や明度を調整しながら

使う事が大切です。

Q5. デジタル制作では色相をどのように調整すれば良いですか?

A. デジタル制作では、

画像編集ソフトやペイントソフトの

「色相・彩度」調整機能を使う事で、

色相だけを回転させるように

変更できます。

全体の色味をまとめたい時や、

絵の雰囲気を一括で変えたい時に

便利です。

ただし、極端に色相を動かすと

肌色や自然物が不自然になりやすい為、

少しずつ変化を確認しながら

調整する事をおすすめします。

色相に関するまとめ

色相とは、

赤・黄・緑・青・紫といった

「色味そのものの違い」を表す、

色彩理解の最も基本となる概念です。

色の三属性の中でも

特に影響力が大きく、

作品の世界観、デザインの印象、

心理的な効果、ブランドイメージなど、

視覚表現のあらゆる部分に

関わっています。

色相環を用いて色の

位置関係を理解することで、

補色や類似色、トライアドなどの

配色理論が扱いやすくなり、

バランスの取れた表現が

可能になります。

さらに、赤は情熱、青は信頼、

緑は安心など、

色相ごとの心理作用を踏まえる事で、

作品やデザインの説得力が

大きく向上します。

アート・イラスト・写真・Web制作の

いずれにおいても、

色相を理解する事は

表現力を磨く第一歩です。

色相の基礎をおさえておく事で、

より豊かで意図のある色使いが

できるようになりますので、

ぜひ日頃の制作やデザインの中で

活かしてみてくださいね!

※筆者:小笠原英輝

※多摩美術大学および

大学院で建築・美術を専攻し、

色彩学や造形理論を

体系的に学んできました。

本記事は、日本産業規格

(JIS Z 8102)や国際照明委員会(CIE)

の定義など公的基準を参照し、

一次情報に基づく内容のみを

用いて作成しています。

実践的な制作経験と専門知識を元に、

色相を出来るだけ分かりやすく、

客観的な視点で解説しています。