細密画(さいみつが)とは、

肉眼では捉えにくいほどの細部を

正確に描き写す表現方法であり、

美術だけでなく科学・博物学の分野でも

長く利用されてきた重要な技法です。

中でもこの細密画の世界において、

特に現代で中心的な役割を

担っているのがペン画、

もしくは銅版画(エッチング)

という技術が発展し、

後のペン画の精密技法にも

繋がっていきました。

僕自身、ペンでの制作をするにあたり

作品を見てくれた方からは

細密画と呼ばれる事もありましたが、

それだけ細かく描けるという点では

該当するのでは無いかと思います。

最近ではミリペンや丸ペンなどの

極細線が引ける道具の進化により、

細密画は現代アートの中でも

評価されています。

モノクロならではの世界観や、

カラーインクを使う事による

繊細な表現といったように

強く支持されるようになりました。

そこで本記事では、

細密画の定義から歴史、技法、道具、

そしてペン画が細密画の世界で

果たしている役割まで、

一次資料に基づいて

体系的に解説していきたいと思います。

また、ペン画の基本技法を

まとめたページもございます。

制作の流れや線の扱い方を

整理して学びたい場合は

こちらをご覧ください。

⇨ペン画の基本技法はこちら

目次

細密画の定義とは?

細密画(さいみつが)とは、

肉眼では見落としてしまう程の

細部に至って正確かつ緻密に

描写する絵画技法

の事を指します。

辞書や美術資料では単に

「細部を緻密に描いた絵」

とされていますが、

実際の細密画はそれ以上の意味や

作品そのものの魅力を

持っていたりします。

細密画を描く上で大切にしているのは、

ただ細かく描くだけではなく

- 形の正確さ

- 明暗の構造

- 質感の再現

- 対象の本質的な特徴

といった視覚情報を、

整理しながら可視化する行為

そのものでもあります。

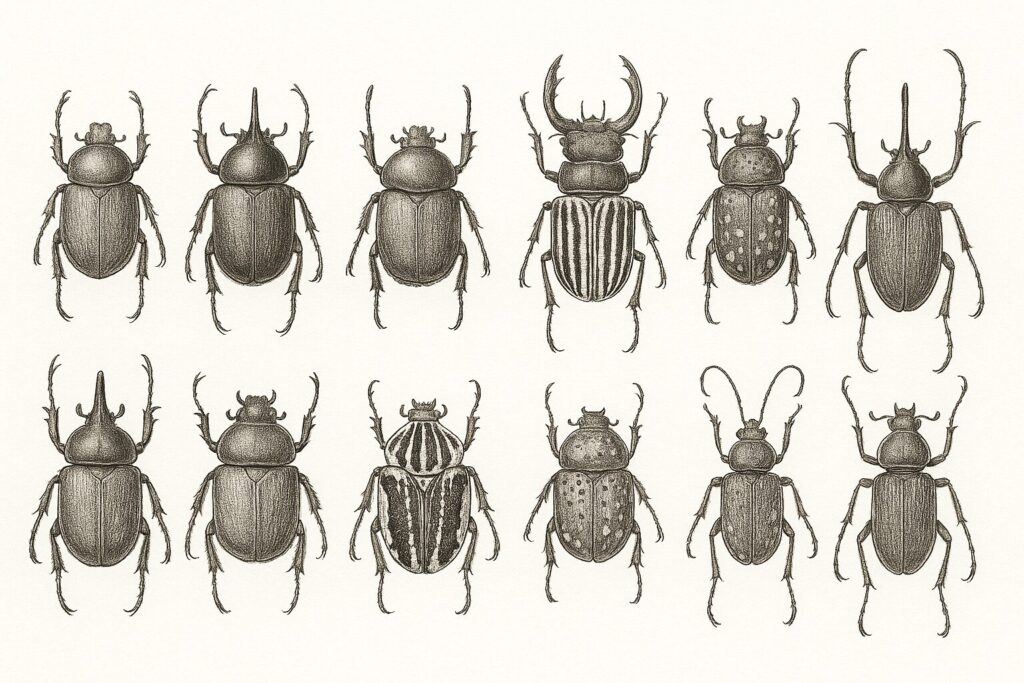

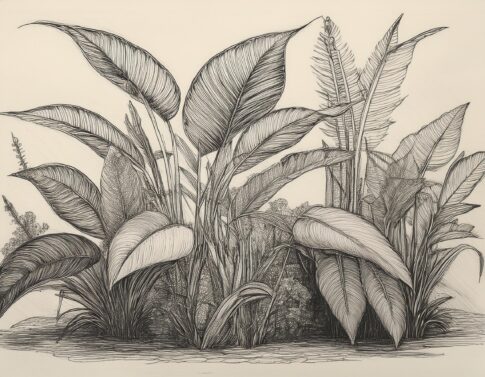

特に植物図や昆虫図など、

博物館や研究機関に残る資料

(大英博物館・国立自然史博物館など)

などを見ると、

細密画は装飾ではなく

「記録としての精密さ」

が重視されてきた技法である事が

分かりますよね。

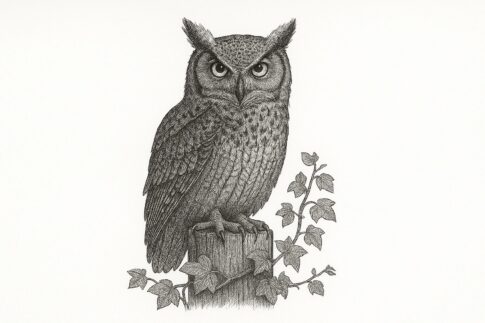

例えば、

- 羽毛の流れ

- 植物の葉脈

- 鉱物の割れ目

- 昆虫の翅の構造

といった細部が、

点や極細の線で

正確に記録されています。

このように、細密画とは単なる

描き込みの多い絵だけではなくて、

美術と科学の中間に位置する

高度な観察と記録の技法

として発展してきた表現方法

だという認識を持つ事が

正しいと言えます。

ペン画との関係

現代において細密画を制作する際、

先ほども言いましたが

最も使用される媒体が

ペン画(インクによる線画)

銅版画(銅版を掘って印刷)

などが挙げられます。

特にペン画の場合にじみが少なく

線幅が一定で描けるので、

0.03〜0.1mmなど極端に細い線を

正確に制御できる事から、

細密画との相性が非常に高い

技法とされています。

ペン画の要素を含めた細密画の特徴

極細線の均一性が命

細密画といったら何と言っても

「線が命!」

という事が言えます。

やはり本質として

線の均一性があるという点が、

細密画である事の大きな特徴でも

ありますからね。

細密描写をする上で

ミリペンや丸ペンを使ったペン画は

他の画材に比べて線幅が

変動しにくいのが特徴です。

筆圧を一定にしながら

緻密な線を積み重ねる事が出来る為、

ペン画は細密画に向いています。

ペン画で細密画を描く際に

使用されるペンに関しては

以下にまとめてみました。

| ペンの種類 | 特徴 |

|---|---|

| ミリペン | 0.03mm〜0.1mmの公式線幅 |

| 漫画用丸ペン | 極細線(インク量や筆圧で線幅が変化) |

| インク | にじみが少なく、線がシャープに残る |

これらはメーカーの一次情報として

公開されており、

細密画に最適とされています。

僕自身、これまでに様々なメーカーの

ペンを使用してきましたが、

均一な線を描けるかどうかによって

作品のクオリティが左右される

と言っても過言では無いと思ってます。

Gペンのように筆圧によって

線の太さが変わるペンもありますが、

「細密」という点においては、

線が均一である事の方が

安定して制作ができる

という事でもありますからね。

観察力が作品の質を左右する

細密画とペン画は、

どちらも観察力が

重視される技法です。

もちろんこれは鉛筆デッサンや

油絵、水彩画などにも

当てはまりますが、

細部に至るまでの描写においては

細密画はその際たる例であると

言えますからね。

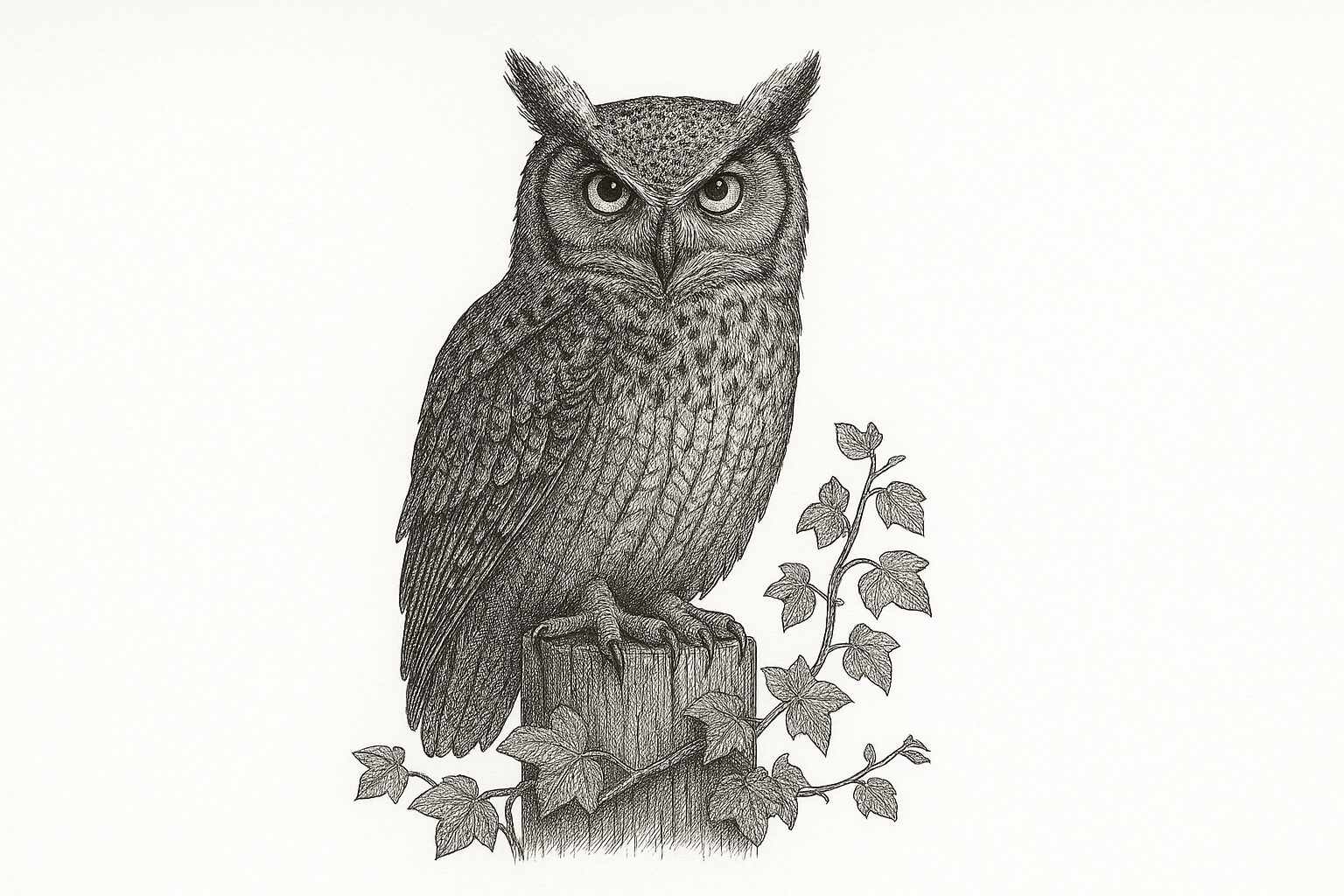

特にペン画のモノクロ表現は

色で誤魔化す事が出来ない為、

光の方向、凹凸の変化、表面の質感が

より正確に描写されている

必要があります。

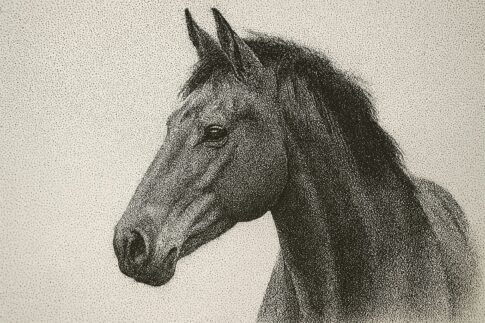

羽毛・動物の毛並み・果実の繊維などは

ペン画ならではの描写対象となるので、

細密画の魅力を最大限に引き出す

モチーフとして描かれています。

制作時間が長い(=作品の密度)

ペン画で描く細密画は

線の重ね方が「密度」になるので、

それがそのまま作品の説得力に

繋がっていきます。

これは博物画資料にも

記録されている通り、

歴史的にも細密画の特徴として

広く認知されています。

多くの細密画作品は

およそ数十〜数百時間の

制作を前提としていますし、

僕自身、数ヶ月から作品によっては

完成まで1年以上の歳月を重ねた

作品もありました。

細部まで細かく描くという事は、

それに比例して

制作時間も増えてしまいますが、

その分濃密で細部まで行き届いた

作品に仕上げていく事が

出来るようになる作風ですね。

科学資料としても成立する精度

特にペンによる細密画は、

光学的な陰影再現や

繊維の描写に向いており、

博物画と極めて相性の良い描法です。

植物図、昆虫図、鉱物図などの資料にも

ペンを使った細密画が

多数残されています。

細密画とペン画の歴史

細密画とペン画は別々の

文化から生まれましたが、

長い歴史の中で徐々に結びつき、

現代では

「細密=ペン画」

と言われる場面があるくらいに

確立した表現方法になりました。

ここでは、主要な流れを押さえながら、

両者がどのように関係してきたのかを

分かりやすく整理します。

中世ヨーロッパ:細密画の基盤をつくった彩飾写本

歴史を振り返ると、細密画の原型は

12〜15世紀のヨーロッパで制作された

「彩飾写本(illumination)」

にあります。

当時の修道士たちは

羊皮紙の上に極細線で

植物・動物・天使などを描き込み、

金箔や鉱物顔料で装飾を行いました。

具体的に掘り下げると、

- 極細線を使った精密描写

- 小さな画面に高密度の情報を詰め込む

- 羽根ペン・金属ペンを使用

これらは現代の細密画・ペン画の技法と

直結する基礎となりました。

当時の技法が現代に通じているのには

感慨深く感じさせられますよね。

16〜18世紀:象牙板の「細密肖像画」が技法を進化させた

ヨーロッパの貴族社会では、

象牙板に極小の肖像を描く

文化が広まりました。

髪の毛、まつ毛、宝飾品の反射などを

数センチの画面に収める為、

極めて高度な細密技法が

必要とされました。

ここで発展したのが

小さな画面へ極細線で

情報を描き込む

という技術で、

後のペン画の精密技法に

大きな影響を与えたとされています。

18〜19世紀:博物画の黄金期とペン画の融合

自然史・動植物学の発展により、

科学資料として正確な図版が求められ、

細密画は一気に高度化しました。

羽毛、昆虫の翅(はね)、

植物の構造などが

点描や均一線で描かれ、

現代のペン画技法とほぼ同じ表現が

確立します。

細密画とペン画は

ここで完全に結びつき、

「細密=ペン画」

といった事実上の

標準表現になりました。

また、18〜19世紀には

銅版画(エッチング)も、

細密画の図版を複製する為の

主要な技法として用いられました。

原画としての細密画と、

銅版画による印刷技術が

組み合わさる事で、

科学資料としての図版が

広く流通していきます。

現代:ミリペンの登場で細密ペン画が一般化

20世紀後半~現代にかけて、

- Pigma Micron

- Copic Multiliner

- 漫画用丸ペン

「ピグマペン」「コピック」

でお馴染みのペンですね!

これらのペンは滲みが少なく、

線幅が安定したペンとして

普及しました。

ミリペンの0.03mm〜0.1mm

といった極細線は、

細密画に最適で

SNS文化とも相性が良く、

制作動画などが

よく挙げられていますね。

僕も何度かアップロードを

した事がありますが、

静止画よりも反応が

良かったりするので、

なるべくスマホで撮影をしながら

制作をするようにしています。

細密ペン画は一つのジャンルとして

認知されるようにも

なってきているので、

世界的にも人気のある画風として

確立されてきています。

細密画で用いられる技法

ここでは、細密画のジャンルにおける

ペン画の技法について

紹介をさせてもらいます。

点描(stippling)

点描はペン画との相性が

最も良い技法となります。

点の密度で明暗を作る為、

インクのにじみが少ないペンが

最適です。

点描に最適なモチーフを挙げると

- 金属光沢

- 鉱物

- 昆虫の翅

- 動物の毛並み

といったもので、

これらは点描で

特に美しく表現できます。

点描画に関しては

コチラの記事で詳しく

解説をしているので、

あわせてご覧になってください。

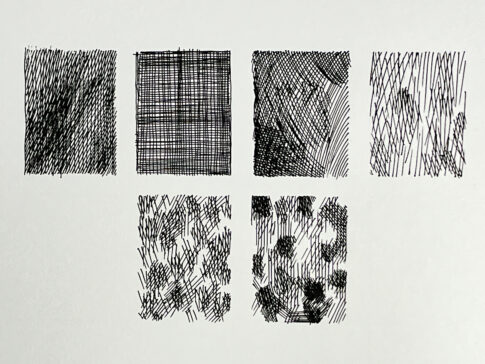

ハッチング(hatching)

ハッチングはペン特有の技法であり、

細密画を描く上での基礎となります。

描写する際は

線の方向、傾き、重ね方によって

立体感が決まります。

ハッチングの種類は

以下のものとなります。

- パラレル(平行線)

- クロスハッチング(交差線)

- コンターライン(形に沿わせる線)

ペン画の中でも

技術の差が出る部分として

重要です。

ハッチングに関しては

以下の記事で詳しく

解説をしているので、

あわせてご覧になってください。

極細線画(micro-line drawing)

丸ペン・0.03mmのミリペンで

髪の毛一本レベルの線を描く技法。

先ほど紹介した手法よりも

明確な違いはそれほどありませんが、

より細かくより緻密に描かれる

手法となります。

羽毛の流れや布の繊維、

動物のまつ毛などを描く際にも

使用されます。

細密画に使用される道具

ペン

ペン画で使われるペンについては

以下のものが主となります。

- Pigma Micron:

0.03mm, 0.05mm, 0.1mm - Copic Multiliner:

0.03〜0.1mm - Uni-ball Signo:

0.28〜0.38mm - 丸ペン:

極細線(インク量や筆圧で線幅が変化)

ペン画で細密画を描く際、

線幅が正確である事が重要です。

紙

ペン画に適している画用紙は

以下のものとなります。

- ケント紙

- ブリストル紙

- コットン紙

- 版画用の中性紙

いずれも

- にじみが少ない

- 線がシャープに出る

といった特徴があり、

なるべく表面がツルツルとしたものが

使いやすいです。

補助手段

必須というわけではありませんが、

補助的な道具として

あると便利です。

- ルーペ

- 製図ライト

- トレス台

- 指サック(滑り止め)

丁寧に時間をかける細密画では、

これらがあると制作の補助として

役立ちます。

ペン画で細密画を描くためのステップ

ペン画で細密画を描く為には、

特別な才能というよりも

- 観察力

- 筆圧の安定

- 密度コントロール

- 根気

という4つの基礎が重要となります。

ペンという画材は

線幅が一定で扱いやすい為、

初心者でも少しずつ練習すれば

確実に上達できます。

以下では、細密ペン画に取り組む為の

具体的なステップについて

順を追って分かりやすく

まとめたものとなります。

ステップ1:必要最低限の道具を揃える

細密画だからといって、

最初から多くの画材を

揃えておく必要はありません。

特にモノクロ描写の場合、

紙とペンさえあれば

すぐに始める事が出来ます。

- ミリペン(0.03〜0.1mm)

- スムース紙(ケント紙・ブリストル紙)

まずはこの2つだけで

十分に細密な表現が可能です。

特に0.03mmの極細線は

毛並みや羽毛を描くのに向いており、

0.05〜0.1mmは面の密度を作る際に

安定して描く事が出来ます。

個人的にはPIGMAの

0.05mmを使うのがおすすめです。

その理由として、

最も細いとされているのが

PIGMAの0.03mmではありますが、

使用感としては0.05mmの方が

安定して長持ちする印象だからです。

紙に関しては滲みにくい事が重要で、

線がシャープに残るものを選ぶと

描きやすくなります。

逆に凹凸や毛羽立ちが多いと

ペン先に紙の繊維を巻き込んでしまい、

描きにくくなってしまうので

注意が必要です。

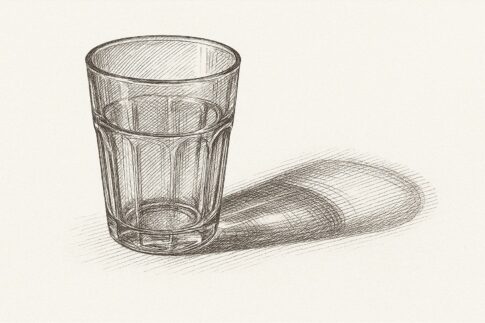

ステップ2:観察対象を決め、細部を見るクセをつける

細密画の本質は

「どれだけ見えているか」

という事です。

最初は小さくて

構造が分かりやすいモチーフを

選んで描くと良いです。

たとえば

- 木の実

- 貝殻

- 羽根

- 植物の一部

などがおすすめです。

観察をする際は

以下の点を意識すると、

精度が一気に上がります。

- 光が当たっている部分と影の境界

- 表面の質感(ツヤ・ざらつき)

- 毛や繊維の方向性

- 形の“流れ”や大きな曲線

この段階で「見抜ける量」が増えるほど、

描く密度が自然と高まっていきます。

他にもデッサン初心者に

おすすめのモチーフに関しては

以下の記事でまとめているので

こちらもあわせてご覧になって下さい。

ステップ3:線と点の練習で“手”を整える

細密ペン画の基礎は、

- ゆっくり描く

- 均一に描く

- 同じ圧で描く

となります。

その為、次のような練習が効果的です。

- 1000本の平行線を描き、

線の揺れを減らす - 点描を5〜10段階の密度で描き分ける

- 線の「速さ」を一定に保つ練習をする

- 短い線・長い線・方向を変えた線を

組み合わせてみる

線と点の安定性は、

そのまま作品の密度と

美しさに直結します。

ペン画の精度を上げる為にも、

このような事前練習をしおく事で

作品のクオリティに

直結する事となります。

ステップ4:部分から描き始め、徐々に全体へ広げる

細密画は、一気に全体を仕上げようとする

と密度がバラつきやすくなります。

その為、はじめは

細部→部分→全体

この順で進めるのが

失敗しないコツです。

例:

- 羽根の先端

→ 全体の羽根 - 動物の目

→ 顔まわり → 全体 - 木の実の光沢部分

→ 質感 → 全体の構造

部分で密度と方向性を掴んでから

全体に繋げる事で、

統一感のある細密画に

仕上がります。

これは鉛筆デッサンとは

反対のアプローチでもあるので、

慣れないうちはまずはデッサンから

習得するのをおすすめします。

デッサンに関しては

こちらのページで

体系的にまとめているので、

こちらもあわせてご覧になって下さい。

ステップ5:短時間でも良いので積み重ねに慣れる

細密画は、完成までに

数十〜数百時間かかる事も

多々あります。

ですが、毎日30分でも

積み重ねれば必ず完成に

近づく技法でもあります。

- 長時間ではなく、

集中できる短い時間を重ねる - 同じペースを保つため、

作業前に手慣らしをする - 一気に仕上げようとせず

「今日はここまで」の意識で進める

密度は才能ではなく、

時間の蓄積によって作られる為、

少しずつでも継続する事が

最大の近道になります。

細密画に関するよくある質問(FAQ)

Q1:細密画とペン画は何が違いますか?

細密画は

「細部まで緻密に描く技法」

を指す表現ジャンルの総称です。

一方でペン画はペン(インク)

を用いた描画方法を指します。

現代では細密画の多くが

ペン画で制作されており、

ペンの極細線(0.03〜0.1mm)が

細密表現に非常に適しています。

Q2:細密画にはどのようなペンが向いていますか?

公式線幅が公表されているミリペン

(0.03〜0.1mm)や、

漫画用の丸ペンが推奨されます。

にじみが少なく

一定の線幅が保てる事が

細密画には必要な為、

インクが安定したツールが

最適です。

Q3:細密画は初心者でも描けますか?

描けます。

ただし短期間で習得できる技法ではなく、

観察力・筆圧の安定・長時間作業への

慣れが必要です。

ペン画は線幅が安定しやすく、

初心者でも細密画を始めやすい点が

特徴となります。

Q4:細密画に最適な紙の種類は何ですか?

ケント紙、ブリストル紙、

コットン紙など、

にじみが少なく線が

シャープに出る紙が

適しています。

これらはメーカーが公式に

「細密描写向け」

「インクにじみの少なさ」

を明示している一次情報に基づきます。

Q5:細密画ではどの技法が最も使われますか?

基本的には

- 点描(stippling)

- ハッチング(hatching)

- クロスハッチング

- 極細線画

などが代表的です。

特にペン画では点描と

ハッチングが多用され、

金属・羽毛・植物・昆虫などの

質感を忠実に再現するのに

適しています。

まとめ

細密画とは、

極細線や点を用いて

肉眼では見えないレベルの

細部まで描写する絵画技法であり、

ペン画との相性が極めて

高い表現方法です。

中世の彩飾写本から

博物学資料まで長い歴史を持ち、

現代ではミリペンや丸ペンを使った

モノクロの細密ペン画が

大きな支持を得ています。

本記事では、細密画の定義、歴史、

特徴、技法、道具、ペン画との関係性、

初心者向けの練習法まで

一次情報に基づいて

詳しく解説しました。

ペン画の緻密な世界観を

極めたい方にとって、

細密画は表現力と観察力を同時に

高められる魅力的な技法です。

また、ペン画の基本技法を

まとめたページもございます。

制作の流れや線の扱い方を

整理して学びたい場合は

こちらをご覧ください。

⇨ペン画の基本技法はこちら

※筆者:小笠原英輝

※本記事は、多摩美術大学大学院で

描画技法・空間表現を研究し、

現在はペン画・細密描写を中心に

制作した経験を元にしています。

加えて一次情報を参照し、

正確性と再現性を重視して

解説しています。

読者の方が安全かつ無理のない形で

細密ペン画に取り組めるよう、

専門的な内容もできるだけ

やさしく噛み砕いてお伝えする事を

心掛けています。

※参考資料(一部抜粋)

・各種ミリペン・画材メーカー公式サイト(線幅・用紙特性の仕様情報)

・博物館・自然史資料館が公開している博物画アーカイブ

・美術史・博物画史に関する専門書

安定して描ける

科学図版の標準技法になる

技法が発展