今回は、デッサンを描く際の

一般的な手順について

詳しく解説をしていきたいと思います。

デッサンとは、

「観察力」と「技術」

を用いて対象物となるモチーフを

描写する行為となりますが、

各ステップにはそれぞれの目的があります。

描き方の一連の動作を

覚える事も大事ですが、

それと同様に

なぜこのようなステップを

踏まえる必要があるの?

という事も理解しておく事で、

一つ一つの動作を踏まえながら

ステップアップしていく事に繋がります。

それでは、デッサンをする上での

順番について見ていきましょう。

デッサンの描き方は「順番」が大切|効率よく上達するための基本ステップ

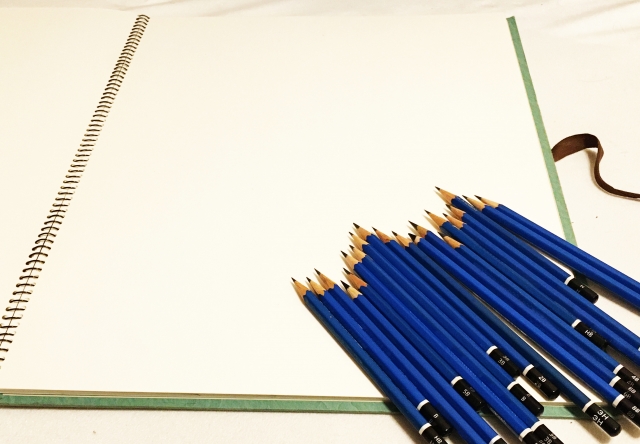

1. デッサンに必要な画材の準備と選び方

まず初めに、デッサンに必要な

画材道具の準備をする事から

始めていきます。

道具が揃っていないと

何も始める事ができませんからね!

そこで、まずは揃えるべき道具として

以下のものが挙げられます。

- 画用紙

- 鉛筆や木炭

- カッターナイフ

- 消しゴム

それでは、それぞれの道具について

みていきましょう。

画用紙

まずは、デッサンに必要な

スケッチブックや画用紙を

用意する必要があります。

デッサン用画用紙、

あるいは木炭画用紙を使用して

描写していきます。

使用する紙の質感や厚さによって

描きやすさが変わってくるので、

紙選びは自分に合った

画用紙を選ぶ必要があります。

とはいえ、初めのうちは

どの紙が良いか分からないと思うので、

一般的に売られている画用紙や

ケント紙などを使うと良いですね。

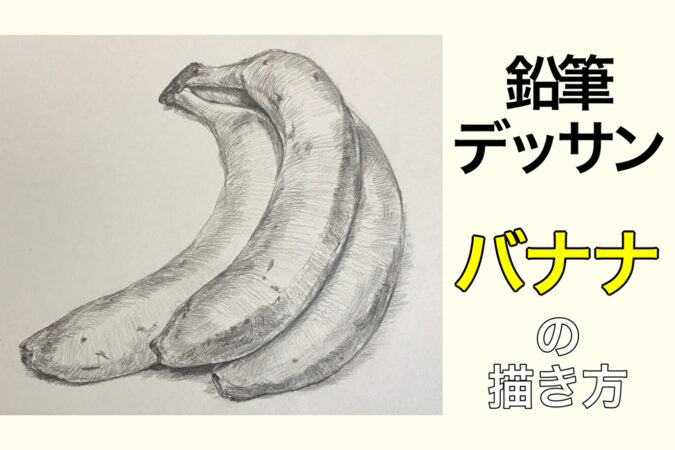

鉛筆や木炭

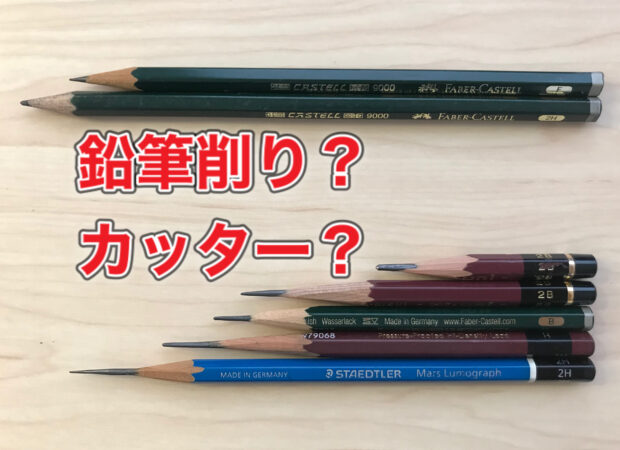

次に、デッサン用鉛筆に関しては

HB、2B、4Bなどの

硬さの異なる鉛筆を用意し、

描画の幅を広げていきます。

鉛筆デッサンでは基本的には

ハイユニもしくはステッドラー製の

鉛筆を使うのが望ましいので、

準備しておくようにしましょう。

カッターナイフ

次にカッターナイフですが、

デッサンで使う鉛筆はカッターナイフで

削るのが一般的です。

その理由として、

鉛筆で濃淡を付ける際に

黒鉛の広い面を使う事で、

陰影表現をしていくのに適している為です。

デッサンに使うカッターについては

コチラの記事で解説をしているので参

考にしてみてください。

練り消しゴム

次に、練り後消しゴムを用意します。

練り消しゴムは柔らかく、

軽いタッチで消すことができますし、

モチーフの陰影やハイライトを

演出する上でも便利な道具となります。

また、普通のプラスチック消しゴムも

細かい修正をする際に便利ではありますが、

あまり使い過ぎてしまうと

紙を痛めてしまう原因となってしまうので、

その点注意が必要です。

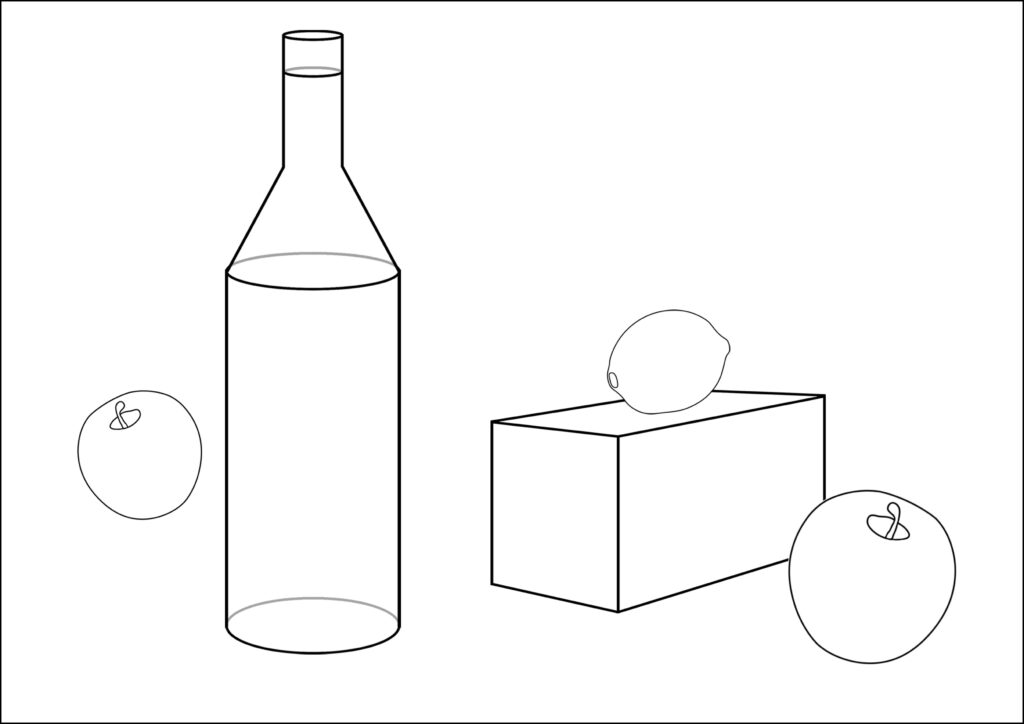

2. モチーフをよく観察して構図を決める

道具の準備を済ませたら、

モチーフの観察と構図決めを

していきましょう。

モチーフに関してはこちらの記事で

詳しく解説をしています。

構図を決めるという事は、

絵の全体の印象を左右する事となるので、

かなり大事な要素となってきます。

「人は見た目が9割」と言われているように、

絵の場合にとっても

構図の良し悪しというのが

第一印象となってきますからね。

そこで、絵の構図を決める上で

以下のことを押さえておく必要があります。

- 1.全体像の把握

- 2.視点と構図を決める

まず1つ目に、

モチーフをじっくりと観察し、

絵の全体像や形やバランスなどの

主な特徴を把握します。

そうする事で、

絵に対するイメージを

膨らませる事が出来るので、

完成というゴールが

見えてくるようになります。

次に、全体像が見えてきたら

描きたいアングルや視点を決めていきます。

構図を決める上で、

紙のどこにどのように

モチーフを配置するかを考え、

大まかな位置関係を確認しておきます。

この際に、エスキース帳や

スケッチブック等を使って、

絵の構成を練っていきます。

絵の構図が決まったら、

鉛筆あるいは木炭等を使って

描き出していきましょう。

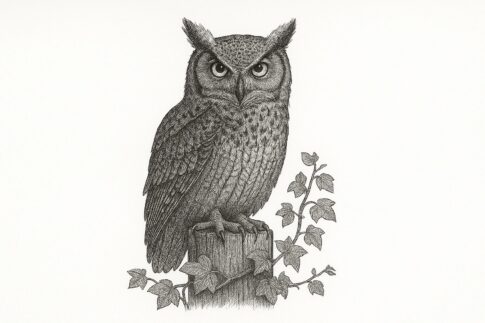

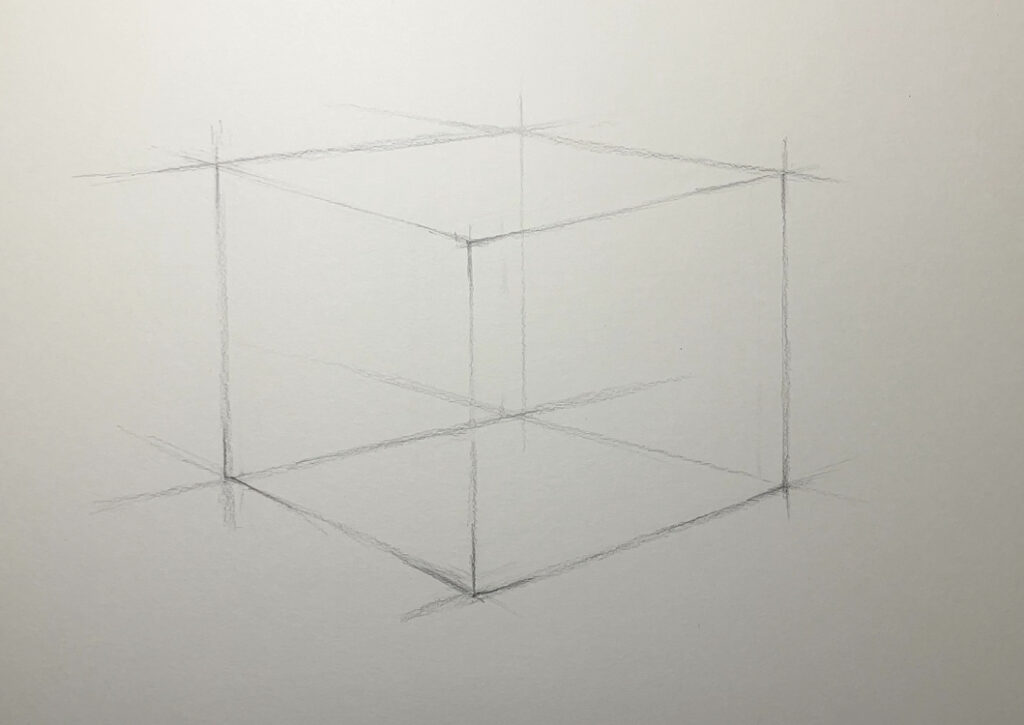

3. 輪郭線を描き、モチーフの形を明確にする

モチーフの形をとる上で、

最初は軽いタッチで

大まかなアタリを付けながら

アウトライン(輪郭線)を描いていきます。

この段階では詳細にこだわらず、

全体のバランスや構図に

意識を集中させながら

ラフに描いていきます。

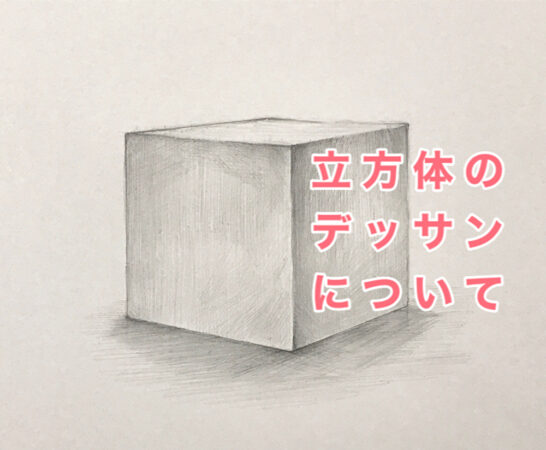

形を決める際は、

モチーフの基本形

(例:立方体、円柱、球など)を

イメージしながら描き、

その中に詳細な形を

組み込んでいくようにすると、

モチーフの構造を理解しながら

描きやすくなります。

特に円柱は人体の関節の動きや

不規則な形態を描く上で

応用の幅が利きやすいので、

しっかりと押さえておくようにしましょう。

4. 当たり(アタリ)を取って全体の形をつかむ

形の修正と調整

ラフなアウトラインをスケッチする段階で、

形の歪みやバランスに問題があった箇所の

修正をしていきます。

この際に必要に応じて線を引き直すなど、

アウトラインの調整を行なっていきます。

モチーフの中でも、特徴的な部分や細部

(例えば、目、鼻、口、葉脈など)の

描き込みをしておく事で、

デッサンを描き進めていく際の

ガイドラインとなり得てきます。

この段階では、線の強弱や太さを

意識しながら描き進めておく事で、

モチーフの重さや床との設置面を

意識した描写がしやすくなってきます。

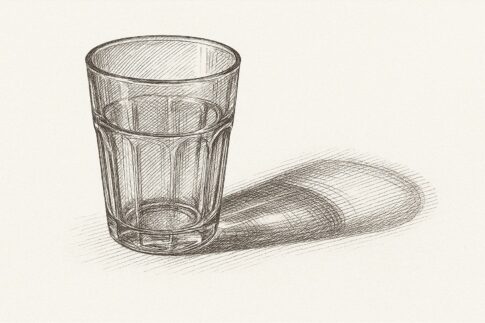

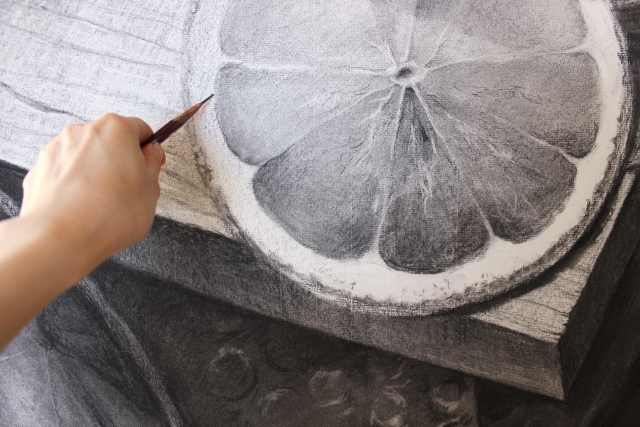

5. 陰影(明暗)を描き込んで立体感を出す

陰影を描き込みをする作業では、

以下の2つの事を意識しながら

描き進めていきます。

- 光源の設定

- トーンの描写

では、それぞれ見ていきましょう。

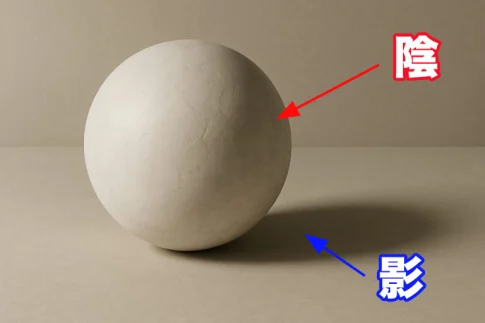

光の方向を意識した陰影の作り方

光の方向を確認し、

それに基づいて影の位置を

決定していきます。

光源を設定する事で、

描くモチーフの陰影表現が

出来るようになるだけでなく、

床面に投影される影も描く事が

出来るようになるのです。

デッサンにおいては、

モチーフと地面との関係性は

大事な要素となりますし、

光源の位置によって

モチーフと床面の表情にも

変化が生まれます。

これにより、光の当たり具合によって

変化する影の濃さや形について

知る事が出来るようにもなります。

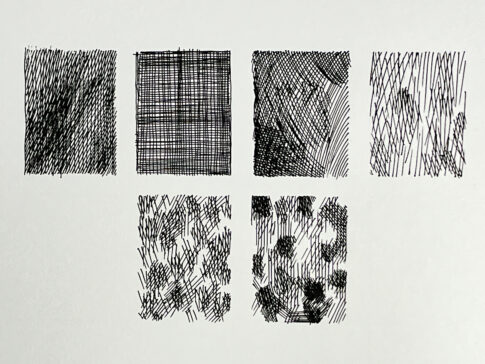

トーンの描写

ハッチングやクロスハッチングの技法を使って、

明暗のグラデーションを使って

デッサンをしていきます。

イメージとしては、

初めは柔らかいトーンから描いていき、

徐々に暗くしながら描いていきます。

陰影を付けることで、

モチーフの立体感や奥行きを

表現する事が出来るので、

明暗のバランスを整えながら

鉛筆で色を乗せていきます。

光が強く当たる部分は明るくなり、

一方で影になる部分は濃くなるように

調整をしながら描いていきましょう。

陰影描写については

以下の記事で詳しくまとめているので、

こちらも参考にしてみて下さい。

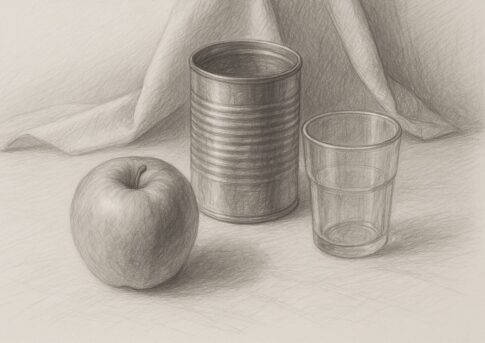

6. 質感を描く|素材の違いを表現する方法

陰影の描き込みを進めたら、

次にモチーフの表面の質感を

描写していきます。

例えば、木のざらざらした感じや

金属の光沢感、布の柔らかさなど、

質感を表現するための技法を使って

描写していくといったイメージです。

必要に応じて、

特に目立たせたい部分の

ディテール(細部)を強調して描く事で、

リアルな質感表現をしていく事が出来ます。

デッサンにおいては、

あくまでも絵を描く上での

ものの見方や技法を学ぶ為の

手段ではありますが、

描き込みを進める事で作品としても

遜色のないクオリティに

仕上げる事も出来るようになります。

7. 仕上げ|全体を見直してバランスを整える

仕上げの段階では、

一度絵から離れて見る事で

バランスや調和を確認し、

必要に応じて修正を加えていきます。

この際に、線が濃すぎる部分や

陰影が足りない部分を調整していきます。

最終的な仕上げとして全体のトーンを整えつつ、

描き込みが足りていない箇所を描き込むなど、

クオリティを上げていく作業を

進めていきましょう。

8. 作品を仕上げて保護する

最後の仕上げとして、

鉛筆の黒鉛や木炭等を

フィキサチーフというスプレー状の

定着液を使う事で、

画用紙に定着していく必要があります。

これにより、描いたデッサンを保存する際に

鉛筆の粉が落ちたり汚れたりするのを

防ぐ事が出来るようになります。

デッサンの描き方の手順に関するよくある質問(FAQ)

Q1. デッサンを描くときは、

どの部分から始めるのが良いですか?

A1. 一般的には、モチーフ全体の

「アタリ(輪郭やバランス)」を

最初に取ります。

いきなり細部を描き込むと

全体の比率が崩れやすいため、

最初は形の大枠を取ることが基本です。

Q2. 鉛筆デッサンでは、

陰影はどの段階でつけるべきですか?

A2.

アタリ→形の修正

→中間トーン→濃い影

の順番で進めます。

陰影は「最後にまとめる」のではなく、

段階的に積み重ねるのがコツです。

早い段階から少しずつトーンを

重ねていくことで、

立体感と統一感が出ます。

Q3. 部分ごとに描き込むのはダメですか?

A3. 部分描きを先に進めると、

バランスや遠近感が崩れやすくなります。

特に初心者のうちは、

全体を均等に進める意識を持ちましょう。

全体と部分を行き来することで、

形のズレや陰影の不自然さを防げます。

Q4. デッサンの「描く順番」が

上達にどんな影響を与えますか?

A4. 正しい順番で描くことで、

観察力と構成力の両方が鍛えられます。

構図・光・陰影・形の整合性を

意識できるようになり、

作品の完成度が飛躍的に上がります。

逆に順番が乱れると

途中で形が合わなくなったり、

時間だけがかかることもあります。

Q5. 描く順番を身につけるための

練習法はありますか?

A5. クロッキーや石膏像デッサンなど、

制限時間付きの練習が効果的です。

短時間で全体を描くことで、

「まず全体→次に部分」という思考が

自然と身につきます。

また、描き終えた後に

プロセスを振り返る習慣も大切です。

デッサンの描き方の手順についてのまとめ

今回は、デッサンの一連の描き方の

順番について解説をさせてもらいました。

デッサンは、観察力と技術を鍛える上で

重要なプロセスでもあります。

特にデッサン初心者の方は

焦らずにステップごとに進め、

各段階で学ぶことを大切にしてくださいね。

それでは、今回はこの辺で失礼します。