デッサン力を培う事で、

自身がイメージしたものを

描けるようになったり、

表現力が格段に変わっていく

などといったメリットもあります。

また、デッサンを通して

物事を観察していく力を

養っていく事もありますので、

今後の創作活動にも大いに役に

立てていく事となるでしょう。

僕自身、高校生の頃に

美大受験を目指してから

15年以上が経過していますが、

今なお自身の作品の下地となる

デッサン力の向上は

日頃からやっておく必要が

あると思わされます。

初めの頃はいくら頑張っても上手くいかず、

美大に合格した時ですら

合格点スレスレな状態だったので、

正直デッサンは得意とは言えませんでした。

それでも、

「上達するためにはどうすればいいか?」

ということを日頃から考えつつも、

デッサン力を向上するために必要な事を

考えるようにしています。

結果的に受験生の頃は

3年間の間に鉛筆デッサンを

100枚以上こなしてきましたが、

それでもまだ向上する余地は

あると思っています。

そこでこちらの記事では、

実際にデッサンをやり始めた際に

初心者の方が気を付けておきたい事や

意識しておきたいポイントについて

まとめました。

デッサンの上達に悩んでいる人や、

考え方を見直そうと思っている方も

参考にしてみてくださいね!

目次

デッサン力を上達するという事は「技術」を身につける事

デッサンって聞くと、

人によってはどうしても

身構えてしまう事もあるかもしれません。

ですが、「デッサン」そのものについて

一つ一つ紐解いていくと、

実は

「センス」や「才能」

とはいったものではなく、

「技術」

だという事が分かってきます。

確かに、元々絵心がある人であったり、

かつセンスがあるという人も

中には居ます。

僕が初めて予備校の

体験授業に参加した際にも

一学年下であるにも関わらず

自分より遥かにデッサンが上手い人も

いましたからね。

そういった方は、コツさえ掴めれば

かなり早い段階から

絵が上手くなる事だと思います。

ですが、だからと言って

中々思うように上達がしない事に

落ち込む必要はありません。

デッサンというのは学校の勉強のように

1つずつ理解して学んでいく事によって、

誰でも一定の水準の絵を描く事が

出来るようになってくるのですね。

デッサン力はいわば「技術」なので、

現時点で美的センスに自信がなくても

気にしなくても良いと思います。

技術というのは知識と経験があれば

自ずと身に付いてくるものなので、

1つずつ実践して取り入れていくように

心がけていきましょう。

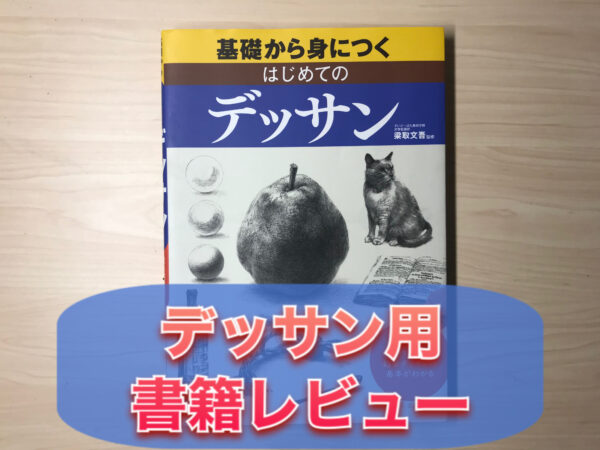

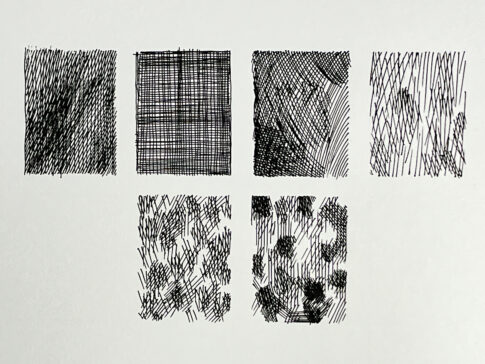

デッサンはまずは紙とペンがあれば始める事が出来る

デッサン力を培っていく上で、

まず初めに鉛筆の持ち方や

道具の使い方であったり、

鉛筆のグラデーションや

明暗の取り方についてなどを

学ぶ事となるでしょう。

美術予備校を始め、多くの絵画教室でも

まず初めにデッサンの基本について

教わる事になってくると思います。

そこでまず初めに準備するものとして、

最低限の紙と鉛筆、もしくは

ボールペン等があれば始める事が出来ます。

紙に関しては画用紙が適していますが、

スケッチブックやコピー用紙があれば

ひとまずは大丈夫です。

絵を描き始める方法については、

以下の記事を参考にしてみてください。

デッサン初心者が上達する為に必要な11のポイント

デッサン上達するには最初から完璧さを求め過ぎない

絵を上手く描こうとするあまり、

何から何まで上手くやろうとする人はいます。

僕自身、デッサンを習いたての頃は

根拠のない自信がありましたし、

なんでも描けると思っていたものの、

実際なそんなに上手くなかった

なんて事もありましたから。笑

初めから上手くいく人は滅多にいませんし、

人それぞれ上達する個人差もあるので、

最初から上手くやろうとしない方が

かえって楽だったりもしますよね。

もちろん、完成度を上げていこうとする

努力は必要ではありますが、

初めから全てをこなしていこうとすると

逆にキャパオーバーになってしまいます。

その都度課題を見つけつつも

着実にクリアしていく事が望ましいです。

最終的に表現力、技術力共に

上達していく事を目的ではありますが、

一つずつ段階を踏まえていけた方が

結果的に上達も早くなりますからね。

まずは自分が興味のあるモチーフからデッサンをする

まずは自分が好きで描いてみたいモチーフから

描き始めると良いでしょう。

その際に、実物が手元にある事が

望ましいですね。

例えば、

- スマホ

- コップ

- スタンドライト

- ペットボトル

- バケツ

- 本

- ティッシュケース

こんな感じのものがあると思います。

人に見せる必要もありませんので、

思いのままに描き始めていきましょうね!

その際に、いきなり上手く描こうとせずに、

自身の感性を大事にしつつ描いていく事が

良いでしょう。

ですのでまずは

「描く事に慣れる」

という事が大事ですので、

自分で描いて楽しいと思えるものを

まずは描いてみてください。

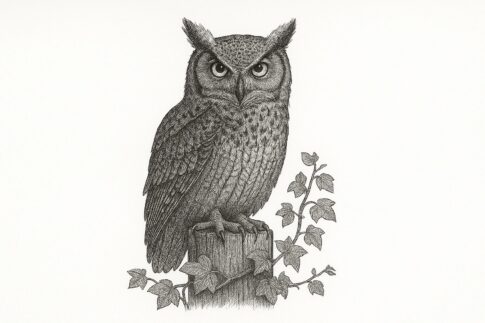

また、あなたが好きな作家の作品を

模写してみたりするのも良いです。

模写したものを商品化して

販売する事はダメですが、

練習用として沢山描くのであれば

なんら問題はありません。

模写する事によって

技術を学ぶことが出来ますし、

その作家の描き方のクセなども

学ぶことが出来てお得です。

描きやすい・簡単なモチーフからデッサンする

初めから複雑に絡み合っている植物であったり、

電線が張り巡らされている

街中の風景を描こうとすると、

かえって頭が混乱してしまう

なんて事もあります。

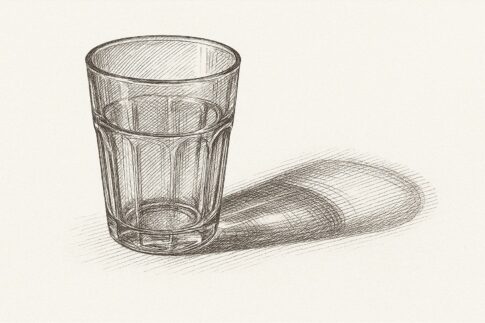

先ほどは

「自分の好きなものを描いてみましょう」

と言いましたが、

初めのうちはリンゴやグラスなど、

1つのモノでかつ描きやすいモノから

描き始めると理解をしやすくなります。

算数でいう足し算引き算から

覚えていくように、

一歩ずつステップを踏まえていく事で

着実に身に付いていく事となります。

これをデッサンに置き換えると

代表的なモチーフがありますので、

それに関しては以下の記事を

参考にしてみてください。

描く対象を注意深く観察してデッサンする

実際にデッサンを始めてみると、

絵を描く事に集中してしまうあまり、

モチーフをあまり見ずに自分の想像上で

描いてしまう事が多々あります。

自分のイメージを先行させてしまう事で、

正確に描写をするデッサンから離れてしまい、

ちぐはぐな絵となってしまう事と

なってしまうんですよね。

僕もデッサンを習い始めの頃は

りんご1つ描く時でも

- 丸くて赤い

- 甘い

- 硬い

これくらいの認識で描いていたなと

今になって思います。

ですが、実際にはりんごを1個描くにしても、

そこから得られる情報というのは

たくさんあります。

特にデッサンにおいては

その形状の特性も見えてきたりします。

- 輪切りにすると五角形の形状

- いびつな形をしている

- やや熟している

- 虫食いの跡

- 甘酸っぱい匂い

など、そのりんごから

それ以外の様々な情報を得る事が

出来るようになります。

実際に手に取ってみたり、

包丁で半分に輪切りしてみたりすると

これまで見えてなかった構造が

見えてきたりもします。

注意深く観察する事によって、

そこで得られた情報を元に

デッサンしていく事によって、

よりリアル感のましたりんごを

描けるようになるという事ですね。

りんごのデッサンに関しては

こちらの記事で詳しく解説しているので

あわせてご覧になってみてください。

初めの内は

「早く絵を描けるようになりたい!」

といった欲求が強いあまり、

手を動かしてしまう事を

先行させてしまう傾向が

あるかもしれません。

ですが、それよりもまずは

対象物をじっくりと観察する事も

大事であるという事を

意識しておくようにしましょう。

それによって、普段意識していなかった

情報を得られるようになったり、

今まで気づかなかった事も

分かり得て来る事もあります。

やるべき事が多いかもしれませんが、

1つずつモノにしていきましょう!

デッサン初心者は細部ではなく、全体を意識しながら描く

初心者の方がやりがちな事ですが、

一生懸命絵を描こうとするあまり、

1か所を重点的に描いてしまったり

全体が見えなくなってしまう人がいます。

特に真面目な人ほど

そのように陥りがちなので、

自分自身の性格を知っておく事も

デッサンで意外と役に立つ事でも

あったりしますね。

技術を得ようとする際、

真剣に取り組む事がとても大事な

事ではあるかもしれませんが、

一歩引いて俯瞰(ふかん)的に

全体を観る事も

絵作りにおいて大事な事であると

認識しておくようにしておきましょう。

このように、

「木を見て森を見ず」

といったように、

局部的に描いてしまうと

全体を見返した際に

非常にアンバランスな絵に

仕上がってしまう事となってしまいます。

自分が描きたい箇所を

集中して描くという事で

メリハリをつける事にも繋がりますが、

まだやり方がまだ分かっていない段階から

やるのはあまり得策ではありません。

一通り、絵の描き方を自分なりに

見出していけるようになってからでも

十分遅くはありません。

デッサン初心者は上手い人の絵を見て技術を盗む

「盗む」

と聞くと聞こえは良くありませんが、

自分よりも優れている人の技術を真似たり

習得しようとする行為は

どの業界でも当たり前の事として

行われている事でもあります。

もちろん、近年なにかと話題になっている

トレパク騒動などを例に挙げると

人の作品をトレースしてそのまま

商用利用するといった事は

犯罪となってしまいます。

ですが、それを自身のスキル向上を

目指すのであればどんどん人のスキルを

盗んでいきましょう!

僕も美術予備校に通っていた頃は

在籍している先輩や

歴代の先輩らの作品のデッサンから

技術を目で見て盗んできました。

その頃は自分の腕を磨く事に必死で

いろんな人の作品を見ながら

自分のスキルとして身につけていきました。

世の中には自分よりデッサンが

上手な人はごまんと居ます。

初めは誰しも初心者ですので、

特にデッサンをやり始めた人にとっては

上手い人の方が遥かに多い事でしょう。

言うなればデッサンの先輩たちが

山ほど居るという事でもあるので、

その分得られる物も大量にある

という事でもあります。

日々、沢山の刺激や経験を

得ていく事となるので、

様々な作品に触れては貪欲に

自身に取り込んでいく事が

上達の近道でもあるのですね。

デッサンのテクニックや自己流に固執し過ぎない

デッサンを学ぶことを通して

技術を学ぶ事となりますが、

そもそも技術というものは

自身が実現させたい願望を

形にしていく為の手段

であるという事を念頭に

置くようにしておきましょう。

技術というものは、

それを習得する事が目的では無く

「手段」

として考えておく必要があります。

デッサンをしていく上で技術は必要ですし、

大切な要素ではありますが、

目的と手段を逆にならないように

心がけておきましょうね。

特に絵の描き方は人それぞれ異なりますが、

技術を習得する前から

自分なりのやり方に固執してしまうと、

その分人からのアドバイスを

聞き入れられなくなってしまいます。

なので初めは

「自分は初心者なんだ!」

という意識を持つ事が大切で、

柔軟に知識を得ていく姿勢が必要です。

バスケットボール漫画の金字塔として有名な

「スラムダンク」の主人公の桜木花道は、

自身がバスケ初心者であるにも関わらず、

持ち前の身体能力の高さによって

自身を「天才」と称していました。

ですが、さまざまな競合選手らと

対戦を繰り返していく中で、

自身が天才ではなく、

素人であるという事を自覚するように

なっていきましたね。

そこから基礎を習得していく事で、

持ち前の身体能力の高さを

活かす事が出来るようになり、

作中を通してそのポテンシャルを活かして

活躍する事となりました。

制作を続けていく上で

自分なりの譲れないこだわりを持つ事は

大事ではありますが、

技術を吸収する際は柔軟に

取り入れていく姿勢が

大事になってくるという事ですね!

デッサンを上達する為にイメージを膨らませて枚数を重ねていく

「イメージを膨らませる」

という事は絵を描く上で

非常に大事な事でもあります。

いくら技術的に優れていても、

表現したい事が漠然としていたり、

分かりづらい構成だったりすると

人から理解や共感を得辛くなってしまい、

独りよがりになってしまう事に

繋がってしまいます。

一方で技術的にはまだまだ

発展途上だったとしても、

表現方法が独特だったり、

新鮮味や面白みといった要素が

含まれていた方が観る人にとっても

楽しむことが出来る事でしょう。

先ほども触れたように、

技術的な事は後から

知識や経験から身に付けていく事で

上達していく事が出来るように

なっていきます。

僕自身について振り返ると、

自分がまだ予備校生だった頃、

デッサンの先生からこんな事を

言われました。

芸大に合格するには、

描いたデッサンの紙を

平置きにした状態で重ねて

自分の身長より高くなれば受かる

…と。

正直、これだけでも気の遠くなる

話ではありますよね。苦笑

美術系の大学、特に東京藝大といった

狭き門を潜るためには

血の滲む努力が必要ですので、

それくらいデッサンを描く必要が

出てくる事でしょう。

特に東京藝大の場合、

受かるまでに2〜3浪はザラに居ますし、

人によっては5〜6浪もしくは

10浪近く浪人する人も居たりします。

もちろん、それは受験に受かる為に

必要な量であるとも言えますが、

それを抜きに上達する為にも

沢山絵を描く必要がある事でしょう。

ですので、出来れば毎日絵を

描きたい所ではありますが、

1日5分でも10分でも

時間を取って描くなど、

日々の生活の中に取り入れていく事が

デッサンを上達していく上で

大切になってきます。

デッサンを描いて終わりではなく、その都度人の意見を取り入れたり課題を見つける

絵を描いて「ハイ終わり」ですと、

自分の絵のミスや未熟な点を

そのままにしてしまい、

自身を振り返る事を

怠ってしまいがちです。

先程と違うような事を言っていますが、

要はただ沢山絵を描けば

良いという事ではなく、

その都度反省や改善していく努力を

怠ってしまうと、

いつまで経っても成長する事が

出来ないという事です。

また、自分のやり方に対して

頑なに固執してしまうと、

人の意見を聞き入れる事が

出来なくなってしまいます。

自分の絵に自信を持つという事は

とても大事な事でもありますが、

人からのアドバイスに対しても

時に耳を傾けられるゆとりも

必要になってくる事でしょう。

さて、デッサンを勉強する過程において

「なぜ、このモチーフはこのタッチで描くのか?」

「描き込んでいるのになぜ上手くならないのか?」

など、このような壁に当たる事が

あるかと思われます。

特に真面目な人ほど一生懸命に

描こうとはするものの、

全体を描きすぎてしまうあまりメリハリが

弱くなってしまう事となってしまうのですね。

また、描きすぎてしまう事で

紙の表面にある凹凸をつぶしてしまい、

鉛筆がのらなくなってしまったり、

終いには黒く汚れてしまう事と

なってしまいます。

必要とされる箇所はきちんと

描き込んでいく必要はありますが、

主役を引き立たせる為にも

あまり手を加えない箇所は

極力描き込まない方が

良い事もあるのですね。

それらのバランスを成り立たせる為には、

練習量によって補っていく事が

必要になってくるでしょう。

人からの評価は気にし過ぎない

絵の描き方を学んでいく上で、

自分だけのやり方に固執してしまうと

その分上達するスピードが

その分遅れてしまいます。

また、変なクセが付いてしまったりする

といった事になりかねません。

「絵を通して自分を表現をしていく」

という事に正解はありませんが

「人に伝わる絵」

としてデッサンの技術を得るのであれば、

ある段階までは型を学んでおく必要は

あるからです。

そこで、デッサンを学ぶ過程で人に

自分が描いた絵を人に見せる機会が

あると思います。

自分だけで描いてみても、

指摘してくれる人がいなければ

独りよがりな絵になり兼ねませんし、

人に見せる機会を設ける事によって

自分の間違いを指摘してもらえる

からですね。

その際に、人によっては

厳しく言われる事も

あるかもしれませんが、

必要以上に受け止めてしまうと

上達の妨げとなってしまいます。

人の意見を取り入れる事は大事な事ですが、

参考程度に留めておくと良いでしょう。

誰しも初めは初心者なので、

自分の思うままに描いてみる事が大切です。

デッサンを根気良く続ける

何事にも言える事ではありますが、

一つの物事を継続していくだけでも

相当な労力を使う事となります。

人間ですから、どこかで

ダラけてしまう事もありますし、

途中で投げ出してしまいたくなる事も

ある事でしょう。

それでも継続していける情熱があれば、

それ自体がの人の才能であるとも言えます。

1万時間の法則

というものをご存知でしょうか?

これはある分野において

一流の人物になる為には

約1万時間の努力や練習を

重ねていく必要があるという考え方です。

この法則というのは、心理学者の

K.アンダース・エリクソン博士の研究を元に、

作家のマルコム・グラッドウェル氏が

提唱して広がりました。

これはデッサンにおいても

同じ事が言えますね。

先ほどの自分の身長と同じ高さの

枚数をデッサンする事にも通じますが、

その間にデッサンのノウハウも蓄積され、

デッサンを習ったばかりの頃と比較すると

だいぶ成長が見られる事と思います。

僕も美大に入るまでに

2年間浪人しましたが、

その間精神的にも肉体的にも

辛かった記憶がありますが、

それが今の自分の基礎として

備わっているものだと実感します。

「あの時続けてて良かった」

そう思える日が来るように、

日々の鍛錬を行うようにしていきましょう。

デッサン上達に関するよくある質問(FAQ)

Q1. デッサンを始めるとき、

どんな工程を意識すればいいですか?

A1. デッサンでは

観察→下書き(構図)→ 形の把握

→ 陰影・トーンの表現 → 仕上げ

という流れを意識すると上達しやすいです。

まずはモチーフをじっくり観察して

光・影・形を捉え、

次に鉛筆で軽く構図を取り、

形が正しく取れたら

陰影をつけて立体感を出す。

最後に細部やメリハリを

整えて仕上げましょう。

Q2. デッサン工程で時間配分は

どうすればいいですか?

A2. モチーフや目的によりますが、

初心者向けには

観察:約10〜15分

下書き:10分

形の把握:15分

陰影表現:20分

仕上げ:5〜10分

という流れを目安にすると良いでしょう。

この時間配分を守ることで、

だらだら同じパートに時間をかけずに

計画的に進められます。

Q3. 途中で「迷った/行き詰まった」

と感じたらどうすればいいですか?

A3. 迷いやすいのは

「形が合っているか?」

という段階です。

そんな時は一旦鉛筆を置き、

30秒だけモチーフから離れて

全体を俯瞰で眺めましょう。

再び描き始めたとき、

どこが違和感あるかが

見えてくることが多いです。

また、あえて輪郭だけ

軽く抑えて陰影に早く移ると、

形のズレや陰影のズレが

見えやすくなります。

Q4. デッサンの仕上げ段階では

何に注意すればいいですか?

A4. 仕上げ段階では

- 境界をぼかしすぎない

- コントラストを最後にチェック

- 紙の端が汚れていないか

これらを意識してください。

特に暗部を深くすることで絵全体が締まり、

さらに白〜明部を少し残すことで

光の存在感が生まれます。

また、紙の端や背景側が汚れていると

作品全体の印象がぼやけるので、

仕上げ前に一度クリーニング

するのがおすすめです。

Q5. デッサンの各工程で

使う道具や準備はどう整えればいいですか?

A5. モチーフや環境によりますが、

基本的な準備として

- 鉛筆(HB〜4B程度)

- 消しゴム

- 練り消しゴム

- 画用紙

- 固定できるモチーフ

- 明るめの照明(斜光がおすすめ)

これらを揃えておきましょう。

観察段階では

メモ用紙・スケッチでも良いので、

まずはモチーフに慣れることです。

下書き・形の把握段階では

硬めの鉛筆(H〜HB)を使い、

陰影表現では柔らかめの鉛筆(2B〜4B)

を使うと濃淡が出しやすくなります。

デッサン上達を目指すポイントについてのまとめ

今回はデッサンをしていく上で

押さえておきたいポイントについて

まとめさせてもらいました。

デッサンを上達させる為に

一朝一夕では難しいですが、

デッサンが苦手な自分でも

美大合格レベルに達し、

卒業後も画家として活動を

続けていく事が出来ています。

特に受験生の方にとっては

卒業後も活動をしていく上での

礎にもなりますし、

美大を行かず独学で

デッサンを学ぶ方にとっても

必要な技術として習得をしておいて

損はないと思っています。

僕が運営しているHPや絵画教室では、

趣味で絵を描いていたり

デッサンを学びたいと思っている方から

質問をもらう事がありますが、

デッサンは才能というよりも技術ですので、

1つずつ自分のものにしていけるよう

指導するようにしています。

学んでいくと色んな疑問も

中には出て来る事かもしれませんが、

一つ一つの事を押さえていき、

上手く描けるようになるように

進んで行きましょうね。

今回の内容があなたのデッサン力向上に

役立ててもらえれば幸いです。