デッサンを始めたばかりの

方からよく相談を受けるのが、

「写真を見て描いても良いの?」

という質問です。

実物を観察して描くことが

大切なのは間違いありませんが、

写真を使うことには

写真ならではの利点もあり、

目的によっては非常に効果的です。

ただし、写真に頼りすぎると

立体感のない絵になってしまう事も

また事実としてあります。

そこでこの記事では、

- 写真を元にデッサンする

メリット・デメリット - 正しい活用方法

- レベル別のおすすめ練習法

についてをまとめました。

初心者の方はもちろん、

中級者の方が基礎を見直す際にも

役立てていただければ嬉しいです。

目次

【結論】デッサンは写真を見て描いても良い?

まず結論として先に述べると、

写真を見て描くこと自体は

問題ありません。

ただし役割はあくまで

補助的な参考資料としてであり、

基礎力を鍛える目的なら

実物デッサンが最も効果的

という事ですね。

写真では

「光が固定されている」

「時間の制約がない」

という大きな利点がある一方、

実物に比べて

情報量が大きく欠けている

といった側面もあります。

そこで、以下では

それぞれについてまとめてみました。

写真を見てデッサンをするメリット

光が固定されるので描きやすい

写真を利用してデッサンを

行う大きな利点の一つが、

「光が動かない」

という点です。

実物のモチーフをデッサンする場合、

時間の経過に伴って太陽の位置が

変わったりもしますし、

人工照明の場合でも

周囲の明るさが微妙に揺らぐ事が

あります。

影の形が変わることで

反射光が弱くなったり、

思った以上に変化する情報が

多くなってしまいます。

特に初心者の方にとって、

こうした光の変化は混乱の

原因になりやすく、

さっきまでこう見えていたのに

今は違う形に見える

という状況が何度も起こります。

一方で、写真では影の位置も

明るさも完全に固定されている為、

落ち着いて観察しながら線や陰影を

置いていく事ができます。

特に、光源の方向や

影の境界の硬さ・柔らかさ、

陰影のグラデーションの具合などを

じっくり分析するには

非常に適してるという事ですね。

光の扱いはデッサンにおいて

最も重要な要素の一つですし、

光の理解が深まるほど

作品に立体感が宿ります。

光源の設定に関しては

こちらの記事でも触れているので、

あわせてご覧になってください。

また、一度座って構えると

動けなくなる実物デッサンに比べ、

写真の場合、描く環境を

自由に変えられる為、

練習の敷居が圧倒的に

低いのも魅力です。

このように

「光が固定されている状態」

で練習を積む事で、

光の原理が自然と身に付き、

実物を描く時の理解スピードも

速くなっていきます。

このように

光を分析する余裕が生まれる

という点こそ、

写真を元にしたデッサンの

最大の強みと言えるでしょう。

構図の確認・計画がしやすい

デッサンを描く上で、

実は「構図の良し悪し」は

完成度に大きな影響を

与えるものでもあります。

構図とは、画面のどこに

モチーフを配置し、

どの角度で切り取るか

という画面計画の事を指しますが、

これは実物を目の前にした状態だと

意外と調整しづらいことがあります。

特に大きなモチーフ

(家具、建物、風景など)は

視点の位置が固定されるので、

構図の確定には時間がかかります。

代わりに写真を利用する事で、

この構図の決定が

圧倒的にスムーズになります。

写真はすでにフレーミング(切り取り)

された状態でもあるので、

構図の確認や比較が

とても簡単だからですね。

- 遠景をどれくらい入れるのか

- モチーフの中心をどこに置くのか

- 比率のバランスが適正か

といった判断を落ち着いて

行う事が出来るようになってきます。

また、複数枚の写真を見比べて

構図を選ぶ事も出来るので、

実物ではできない視点変更が

できるという点も大きなメリットです。

写真をベースに構図を研究し、

最終的に実物で描くという方法は、

本格的な絵画制作でも

僕自身を含めた多くの画家が

採用しています。

手軽に描く事が出来る

出先で撮影した写真を元に

家で描くことが出来ますので、

それが自分のイメージと

近ければ近いほど

良い絵に仕上げていく事が

出来るようになります。

仮に本格的な一眼レフのカメラでなくとも、

スマホのカメラ機能を使う事によって

誰でも手軽に写真を撮る事が

出来てしまいますからね。

例えば自宅付近で気軽に撮影したり、

多少の人ごみの中でも

手軽に撮影することが可能です。

外出先で撮影したイメージを

そのまま自宅で描くことが出来るので、

写真に撮っておくと便利かもしれません。

そのままカフェに入って

スケッチブックに描き写してみたり、

ちょっとした空き時間に

描く事も出来てしまいます。

そう言った手軽さがあるのが

大きなメリットでもありますよね。

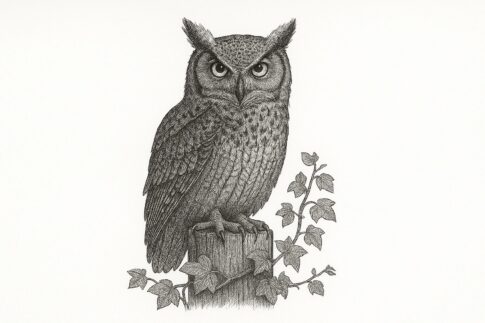

モチーフが動かなくて済む

実際にデッサンや写生をする際、

建物や風景、植物や果物といった

静物であれば苦労する事なく

描く事が出来ます。

一方で、動物や子どもなどの場合、

じっとしていられないモチーフを

描くのは至難の業です。

写真であればお手本として利用する事が

出来るようになるので、

動きを捉えるのが難しいと

感じている方にとっては

描きやすいものとなりますね。

特にデッサンに関していうと

スケッチやクロッキーと違い

長丁場の制作となるので、

モチーフが動かないというのは

大きな利点でもあります。

実際にある程度描き慣れている人でも

モチーフが動いてしまうと

想像で補完しないといけないのが

至難の業ですからね。

繰り返し確認できる為、細部の描き込みに適している

写真を拡大すれば

細部まで観察ができますし、

疲れたら中断してあとで

続きを描く事もできます。

特に、

- 時間帯に縛られない

- モチーフが動かない

- 目の高さ・構図がずれない

といった点は大きなメリットですね。

実物デッサンの場合、

モチーフが少し動いてしまったり、

こちらの目の高さが変わってしまったりと、

どうしても細部のチェックに

どうしても限界があります。

動物や人物の場合は特にそうで、

長時間同じ姿勢を維持して

もらうことは現実的に難しく、

観察できる細部の安定性に

限界が生じてしまいます。

写真なら眉毛一本、木の節ひとつから

布のシワの流れまで、

必要なだけ拡大して

何度でも確認が可能です。

中断しても問題なく、

再開した時に同じ状態で

描き続けられる為、

集中力の質を一定に

保ちやすいのもメリットです。

光源の位置やモチーフの

向きが安定しているので、

「さっきと違う」という事が

起こりません。

また、細部の観察を繰り返す事で

見逃している形が浮き彫りになります。

例えば、輪郭が実は滑らかではなく

ギザギザしている部分、

影の境界線が意外と曖昧に

なっている部分など、

実物では一瞬で見逃してしまうような

細かい情報も写真なら拾う事ができます。

写真を使った細部観察の練習は、

観察力の底上げにつながり、

実物デッサンで精度の高い

観察ができる目を育てる

役割を担ってくれるという事ですね!

参考画像として適している

何もない状態から

イメージを膨らませるのは

難しい事なので、

モチーフの形態や

質感を把握する上での

参考資料として、

写真を活用することが出来ます。

版権物や、無断で個人を

撮影した写真を資料として使うと

著作権や肖像権などの

法に触れてしまいますが、

自身で撮影したものを

資料として使ったとしても

問題はありません。

なので、自分が気に入った写真を元に

制作をする上での資料として

利用するのが望ましいでしょう。

コツとしてはスマホの

Live Photos機能を使えば、

シャッターを切った前後の

1.5秒ずつの映像が記録されるので、

簡単に描きたい場面を

切り取ることが出来ます。

これにより、自身のイメージと

少し違った際の微調整が出来ますので、

制作をしていく上でも

非常に便利な機能であると言えますね。

是非とも試してみてください!

何度でも同じ条件で練習できる

デッサン力を伸ばす為には、

反復練習が非常に重要ですが、

実物の場合は毎回同じ条件で

練習することが難しいものです。

光の向き・強さ、モチーフの位置、

部屋の環境などが微妙に異なると、

前回との比較ができなく

なってしまいます。

その点、写真を利用すれば

環境は完全に固定される為、

毎回同じ条件で練習ができます。

これは上達の速度に直結する事を

意味します。

昨日は見えなかった形が今日は見えた

というような変化がわかりやすく、

観察力の成長を感じ取りやすいのです。

また、途中で疲れて中断しても、

翌日まったく同じ状態から再開できるのが

写真の大きな強みでもあります。

体力の負担を減らしながら

じっくり練習できるため、

忙しい方やスケジュールが

不規則な方にも向いていますね。

写真を見てデッサンをするデメリット

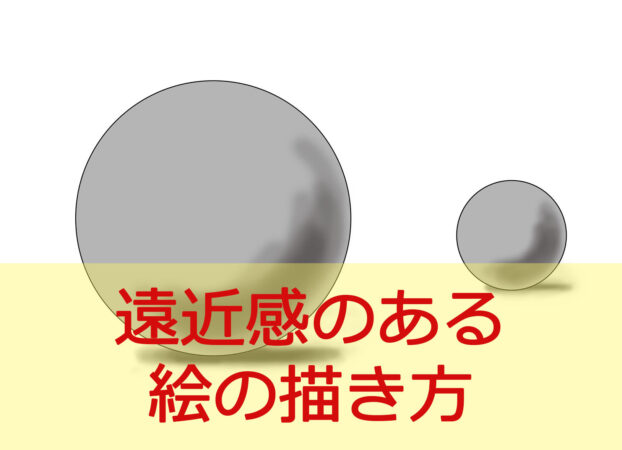

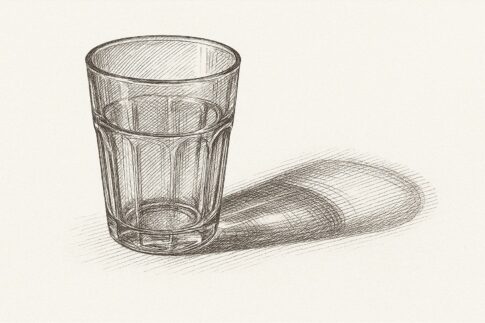

立体感・奥行きが実物より弱くなり、絵が平面的になりやすい

写真を元に絵を描こうとすると、

絵のモチーフ自体の厚みが無くなり、

どうしても平面的な絵になりがちです。

実際にそのモチーフを手に取ると、

重さや大きさ、厚みといったものが

目に見えて分かりますが、

写真からでは視覚を頼りにした

情報しか読み取ることが出来ません。

目の前にあるものとして描くのと

写真を元に描くのとでは、

その場において得られる情報量に

制限が課せられると

同じものであるとも言えますね。

写真という媒体は、

世界を二次元の情報に

圧縮する技術であり、

立体物の空間的な広がりを

大幅に削ぎ落としてしまいます。

その為、実際に目で見た時に感じる

「空気の層」

「距離による見え方の変化」

「手前と奥の質感差」

などは、写真ではほとんど

再現されません。

特にスマホカメラは自動補正が強く、

手前が妙に大きく写ったり、

奥が極端にぼけてしまったりと、

肉眼とはかけ離れた

見え方になることも多いです。

絵を描く上での立体感とは、

光と影の情報だけで

作られるものではありません。

- 反射光

- 環境光

- 空気遠近法

- 材質の変化

- 微妙な面の傾き

など、

複数の要素が合わさって

空間としての厚みを作っています。

写真はこれらの情報を

切り落としてしまうため、

どうしても平面的な絵に

なりやすい傾向があります。

また、実物を見たときの

視覚情報の数は想像以上に多く、

頭が絶えずわずかな揺らぎを

拾っています。

人間の眼というのは、

焦点を合わせた部分と

周辺視野を同時に処理しており、

そのおかげで空間の奥行きや

立体の傾きを感じ取っています。

ですが写真では焦点は完全に固定され、

一枚の静止した情報しか

読み取る事が出来なくなってしまいます。

その為、描き手自身の

空間を読む力が育ちにくく、

立体感の弱いデッサンに

繋がってしまう事となってしまう

という事ですね。

光が単調になり、反射光が写らない

写真は光を固定してくれる

というメリットがある一方で、

光の階調(明るさの段階)が

著しく単調になりやすい

というデメリットがあります。

特にスマホカメラでは、

暗い部分は黒く潰れてしまいますし、

明るい部分は白飛びしがちで、

本来であれば見えるはずの

中間調が消えてしまいます。

デッサンにおいて

中間調は非常に重要です。

影が真っ黒すぎると

モチーフが重たく沈んだ印象になり、

逆に白飛びが多すぎると

形の説得力が失われて

しまうからですね。

適切な中間調が描ける事で

立体に厚みが生まれ、

柔らかな面の変化が表現できます。

その一方で写真では

この階調が省略されてしまい、

光の情報が極端な二極化を起こす為、

どうしても硬い絵に

なってしまいます。

さらに、写真の場合、

実物では環境の光が

モチーフの影の中に

うっすら回り込み、

影の色や明度を微妙に

変化させています。

これがいわゆる

「反射光」

と呼ばれる光です。

この反射光がある事で

立体の奥行きが増し、

影が単なる黒い塊としてではなく、

空間を含んだ影に変化

していきます。

ですが写真では

反射光は潰れがちで、

影が一様な黒い面のように

見えてしまいます。

この反射光の欠損がある限り、

写真から描くデッサンは

どうしても深みの弱い

印象になりやすく、

実物のような空気を含んだ光を

再現することが難しくなってしまう

という事ですね。

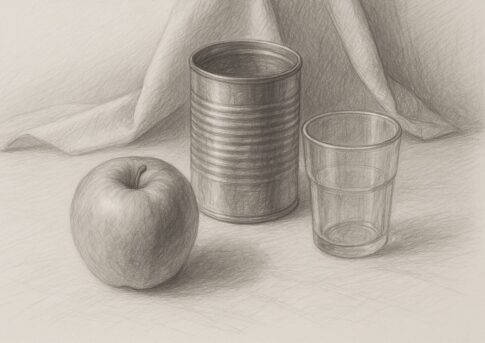

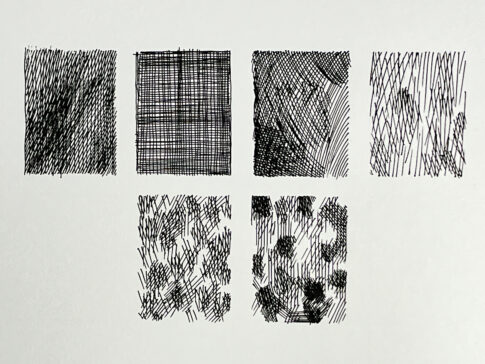

観察力が育ちにくくなる

デッサンの本質は

観察力

といっても過言ではありません。

- 形を正確に捉える力

- 光の変化を理解する力

- 質感の違いを読み取る力

これらはすべて「実物を見る」

という行為から鍛えられます。

一方で写真を使うと、

必要な情報の大部分が

削ぎ落とされているため、

観察眼そのものが

育ちにくくなるという

問題があります。

例えば実物を描くとき、

モチーフの向こう側には

空気遠近法が適用されます。

遠くに行くほど

コントラストが弱くなり、

色も淡く、輪郭も柔らかく

見えるようになります。

この現象は現場で見なければ

体感する事ができず、

写真では単純にぼやけて

見えるだけです。

遠近法に関しては

以下の記事を参考にしてみてください。

また、材質感の変化も

写真では非常に分かりづらい

要素となります。

- 木材

- 金属

- 皮膚

- 布

- 紙

これらの素材にはそれぞれ

独特の光の反射と

面の変化がありますが、

写真では質感の違いが

均質化されてしまい、

微細な違いがほとんど写りません。

そのため、質感表現に必要な

繊細さが育ちにくく

なってしまい兼ねません。

さらに、実物デッサンでは

視点を少し動かすだけで、

形の違いや光の揺らぎに気づけます。

ですが写真の場合だと

視点が固定されている為、

この揺らぎを読む訓練が

まったくできません。

その結果として、

写真ばかりで描いていると

観察力が伸び悩んでしまい、

実物を描いた時に

「なんか上手くいかないんだ…」

と思ってしまう事と

なってしまいがちです。

構成の応用が利かなくなる

最初から写真を元に描こうとすると、

絵を描く上での理論的なものが

備わっていない状態なので、

自身の力で発展させていく力を

養う事が難しくなってしまいます。

写真から絵に起こす事で、

モチーフを単純化して

考える思考が育ちにくくなり、

目で見たものでしか描く事が

出来なくなってしまう

という事ですね。

デッサンを習得しておく事は、

モチーフの配置の仕方であったり、

再構築して空想のモチーフを

描く事が出来るようになる

という事でもあります。

自由な絵を描く事を

目的とするのであれば、

極力写真を元に描く事から

始めない事をおすすめします。

写真の“ゆがみ”をそのまま描いてしまう

写真にはレンズ特有の

ゆがみが存在しています。

これを理解せずにそのまま描くと、

絵全体が歪んで見えてしまったり、

立体の説得力が欠けたりと

思わぬ失敗に繋がってしまいます。

スマホのカメラの場合、

特に広角寄りのレンズが多く、

近距離で撮影すると

モチーフの手前側が膨張し、

奥側が極端に細く写る事があります。

ポートレート写真で

鼻だけが大きく写ったり、

静物の手前のリンゴが

妙に丸く見えたりするのは

この為です。

また、レンズは直線を

必ずしも正確に写す

わけではありません。

建物や机の角が少し湾曲して写ったり、

パースラインが微妙に揺らいだりと、

肉眼では見えないゆがみが

必ず混じっています。

この歪みをそのまま描いてしまうと、

描き手の観察力の問題ではなく

写真の欠点なのに

絵の弱点として見えてしまう

理不尽な結果に

なり得てしまいます。

さらに重要なのは、

写真のゆがみは描き手の癖と

混ざりやすいという点です。

本来なら形の崩れとして

気づくべき部分に気づけず、

そのまま描き進めてしまうと

絵が歪んでいるのに気づけない癖が

つきやすくなります。

これは実物デッサンを行う際に

大きな妨げとなり、

立体物を正確に捉える力を

阻害してしまう事となるので

注意が必要ですね。

個性が無くなってしまう

写真を元に絵を描こうとすると

写実的に描く技術は身につきます。

ですが一方で、

デフォルメをして

描く技術が備わりにくく

なってしまいます。

何を良しとするかは

個々の方向性に

よるものではあるかもしれません。

一方でデフォルメされた

キャラクターを生み出したり、

イラストを描いていきたいと

思っている方にとっては、

写真を元にデッサンを練習する行為は

弊害になってしまう可能性があります。

個々のパーツやデザインなどを

参考にする程度であれば良いですが、

そっくりそのまま描く場合

より写実性が強調されてしまい、

自分の持ち味が薄まってしまう

可能性もありますからね。

自分の持つ感性やクセを強調する事で、

他人にはできないオリジナルの作品を

作る事にも繋がるので、

写真に引っ張られるのは

避けておきたいところです。

もちろん、写実的過ぎる事が悪い

という訳ではありませんが、

自由自在に絵を描くのであれば

参考程度が望ましいと言えますね。

デッサン初心者が写真を使う時の「正しい使い方」

光源(光の位置)を必ず確認する

写真を使ってデッサンする時に

最も重要なポイントは

光源を必ず確認すること

です。

光源とは光の出ている方向であり、

影の落ちる方向、

明るい部分と暗い部分の関係を

決定する根本的な要素です。

光源を正しく理解せずに

影を描き始めてしまうと、

立体感のない絵に

なってしまうからです。

写真は光が固定されているので、

光源を読み取るには

最適な教材となり得ます。

影の向き、影の濃さ、

反射光の入り方などが

そのまま観察できるため、

光の仕組みを分析する練習が

非常に効率よく行う事が

出来るものでもあります。

特に初心者の方は、

「影の境界の硬さ」

「グラデーションの幅」

これらをよくよく確認する事が

大切と言えますね。

影の輪郭がくっきりしていれば

光源は強くなり、

逆にぼんやりしていれば

光源は弱いという情報が分かります。

この判断力は、

のちに実物デッサンで

大きな武器になるので

覚えておくと良いですね。

また、光源の位置を読み取る事で、

写真の嘘にも気づけるようになります。

例えば、スマホの自動補正で

影が不自然に濃くなっていたり、

反射光が潰れていたりする場合にも、

光源の理屈が分かっていれば

修正して描くことができます。

観察はアナログ的なやり方ですが、

モチーフの本質を見極める為にも

日々の訓練が欠かせない

ものでもありますね。

露出の違う写真も併せて見る

写真は露出(明るさ)が

固定されている為、

暗い部分が必要以上に

真っ黒になったり、

逆に明るい部分が飛びすぎたりする

場合があります。

これはデッサンにとって大きな問題で、

本来見えるはずの中間調が

消えてしまうからです。

そこで有効なのが、

露出を変えた写真を複数用意する

という方法です。

スマホの標準機能で明るさを

調整すればすぐに作れます。

露出を上げると影の中が見えやすくなり、

露出を下げると光の部分が

見えやすくなるため、

階調の理解が深まります。

露出違いの写真を見比べることで、

- 本来なら影の中に

どんな情報があるのか - 明るい部分がどこまで

滑らかに変化しているのか

といった“実物に近い情報”が得られます。

これは初心者だけでなく、

中級者にも非常に

有効なトレーニングです。

実物の光は常に変化している為、

階調を理解するには

こうした分析力が欠かせません。

スマホの広角写真は避ける

近年のスマホカメラは

非常に高性能ですが、

広角気味のレンズが多く、

人物や静物を近距離で撮ると

形が膨張して歪む

という問題が起こりやすいです。

デッサンの練習をする際に

このゆがみを利用してしまうと、

形の取り方の癖がつき、

実物デッサンで形が

狂いやすくなってしまいます。

デッサンに向いているのは、

なるべく望遠寄りの写真です。

望遠で撮影すると、

形が肉眼に近い比率で写り、

遠近感が強調されすぎず

正確な形の把握がしやすく

なってしまいます。

可能であればカメラアプリで

「2倍〜3倍」に設定するか、

少し離れた位置から撮影して

ズームする方法がおすすめです。

これだけで写真のゆがみは大幅に改善され、

デッサンの基礎訓練として

適した写真になります。

描いた絵を反転してチェックする

反転チェックは、

デッサンの精度を大きく高める

非常に効果的な方法です。

写真と絵の両方を左右に反転すると、

普段の見え方が変わり、

形の歪みや傾きに

気づきやすくなります。

特に、人間の脳は慣れた方向の形を

正しく見ているつもりになりやすい為、

反転することでその錯覚が

一度リセットされます。

反転チェックで気づきやすいのは、

- 顔や物の左右差

- 形の傾き

- パースの崩れ

- 影の位置の違和感

などです。

デッサンの命は形の正確さなので、

反転チェックを習慣化するだけで

完成度が大きく上がります。

これは実物デッサンでも

共通して使えるテクニックなので、

写真デッサンの段階から

身につけておくと後々

とても役に立ちます!

写真と実物デッサンとの使い分け

写真と実物、それぞれには

強みと弱みがあります。

上達をする為には、

この両者を適切に

使い分けることが最も重要です。

写真の場合

- 光の固定

- 構図の確認

- 反復練習

が得意であり、

実物では難しい状況を

補完してくれます。

特に初心者のうちは、

写真を使うことで

光の理解や形の分析が

スムーズにできるため、

効率良く学習できます。

一方、実物デッサンは

- 空気感

- 奥行き

- 時間による光の変化

- 質感の揺らぎ

など、写真では得られない

情報を豊富に含んでいます。

この揺らぎを読み取る力こそが、

実物デッサンの最大の

トレーニング効果となりますね!

一方で写真ばかりに頼ると、

この力が育ちにくくなってしまいます。

なので理想は

写真で分析力を鍛え、

実物で空間把握力を鍛える

という方法です。

実物デッサンには

時間も労力もかかりますが、

絵の質を根本から押し上げてくれる

大切な練習となります。

レベル別:おすすめの練習比率

初心者:写真7割/実物3割

初心者の段階では、

写真を多めに使って

「光・形・構図」

これらの要素をじっくりと

研究するのが効果的です。

一度に多くの情報を

処理するのは難しいため、

固定された情報で

理解していく方が

上達が早いからです。

中級者:実物7割/写真3割

中級者になると、

空間の深さ・反射光・質感

といった揺らぎの情報を

扱えるようになります。

ここからは実物中心の方が伸びます。

写真は細部確認や構図研究という

補助的役割に回すと良いです。

上級者:写真は構図研究にのみ使用

空間を読む力が育っている段階では、

写真は確認用に留め、

基本的にはすべて実物で

描くことが理想です。

最終的に作品制作では

写真を併用しても問題ありませんが、

基礎力は実物で磨かれます。

写真を元にデッサンする事に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 写真を見てデッサンしても上達しますか?

はい、上達します。

写真は光や形を

じっくり観察できるので、

初心者の練習には向いています。

ただし、空気感や奥行きなどは

実物の方が学びやすいため、

写真だけでなく、

実物デッサンも並行して行うと

よりバランス良く上達します。

Q2. デッサンは写真と実物どちらから始めるべきですか?

どちらからでも始められますが、

初心者の方は写真から始めると

取り組みやすいです。

写真は光が固定されているため、

影の形や構図を落ち着いて

確認ができます。

その後、実物デッサンで

立体感や空気感を学んでいくと、

より力のあるデッサンに

近づいていきます。

Q3. スマホの写真でデッサンしても大丈夫ですか?

大丈夫ですが、

スマホ特有のレンズのゆがみに

注意が必要です。

広角レンズのまま近くで撮ると

形が誇張されてしまいます。

デッサン用の資料にする場合は

少し離れた位置から

撮影してズームしたり、

望遠寄りの設定を使ったりすると

より自然な形に近づけます。

Q4. 写真から描くと平面的な絵になってしまうのはなぜですか?

写真は二次元に

圧縮された情報なので、

実物が持つ奥行きや

空気感が少なくなります。

また、影が黒くつぶれたり

明るい部分が白く飛んだりして、

中間の調子が見えにくくなる事も

原因となります。

露出を変えた写真を併せて見たり、

実物も観察したりする事で、

平面感を和らげる事ができます。

Q5. 写真だけでデッサンの練習を続けても問題ありませんか?

写真だけで描き続ける事も

出来なくなないですが、

実物を描く力というものが

育ちにくくなります。

特に、時間とともに変化する光や、

実際の空気感をつかむ練習は

写真だけでは難しいです。

初心者のうちは

写真多めでも良いですが、

徐々に実物デッサンの割合を

増やしていくのがおすすめです。

まとめ

今回は写真を元に

絵を描く事のメリット・デメリット

について紹介しました。

最後にまとめると、

- 基礎力を鍛えるなら

「実物」をメインに - 光や構図の研究には

「写真」を上手く活用 - 迷ったら

「写真で分析 → 実物で確認」

この流れを意識

これらの項目を押さえておくと

良いですね!

スーパーリアリズムのように、

写実を極める為の

描き方であれば必須かもしれません。

ですが、自分の持ち味を生かして

制作に繋げていこうとするのであれば

参考程度に留めておいた方が

良いと個人的に思います。

この記事があなたにとって

制作する上での参考にして頂けると

幸いです。

※筆者:小笠原英輝

※本記事は、画家・小笠原英輝が

制作経験と技法研究を元に、

写真デッサンの活用法を

客観的にまとめたものです。

多摩美術大学および大学院で

空間表現を学び、

実物と写真の両方を

用いてきた経験から、

上達に役立つポイントを

中立的に解説しています。

デッサン基礎の理解に

お役立ていただければ幸いです。