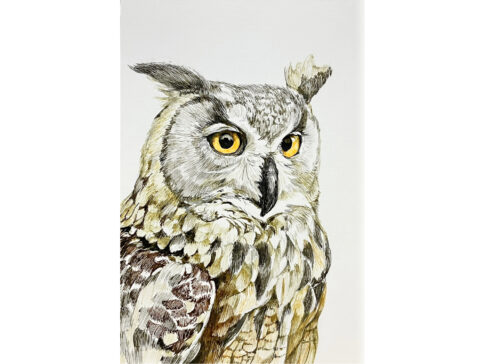

僕自身、現在は主に

動物をモチーフとした

画風となっていますが、

初期の頃は空想の建造物や

風景などを描いておりました。

ペンで風景を描く際は、

より高度なテクニックや

詳細に注意を払うことで、

作品に深みや独自性を

持たせることができます。

そこで今回の記事では、

ペンで描く風景画の

具体的な技法であったり、

考慮すべきポイントについて

詳しく解説します。

風景画は一つの作品としても

見応えのあるジャンルでもあるので、

参考にして頂けると幸いです。

目次

ステップ1:素材と道具の選び方

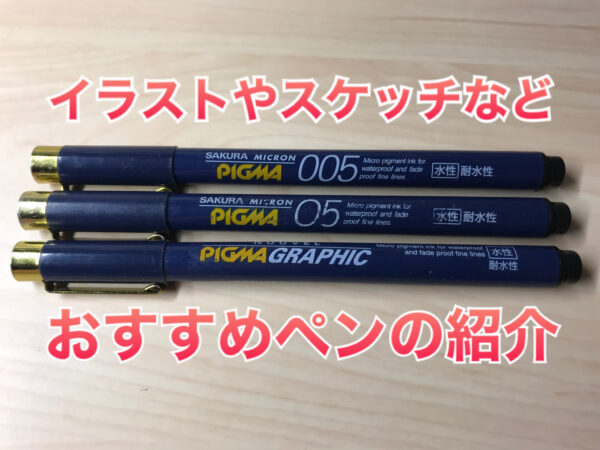

ペンの種類

細かい線を描くために、

ミリペンやボールペン、

丸ペンといった細いペンを

使うのが一般的です。

これらは広く使われている

ペンでもあるので、

画材屋さん、もしくはネット通販でも

気軽に購入する事が

出来るものでもありますね。

ミリペンの場合、ペンの太さは

細いものだと0.03mmから

0.8mmまでありますが、

太めのペンだと1mmから3mm

といった太さのペンがあります。

風景画を描く際には、

複数の太さのペンを使い分ける事で

奥行きや質感を表現しやすくなります。

もちろん、1種類の太さだけを

使っても構いませんが、

太さを変えるだけで

奥行き表現を楽に出来たりもするので、

自分の使いやすいペンを

使うと良いですね。

イラストや漫画といった

線画で表現をする場合は、

太さを変える事でよりも

奥行き表現を容易にする事が

出来たりもします。

紙の選び方

ペン画で使う紙に関しては、

なるべく表面が滑らかな紙の方が

ペンのインクのにじみを防ぎ、

細かいディテールを描くのに適しています。

例えばケント紙やポスター紙など、

表面の凹凸がほとんど無い方が

ペン先が引っかからずに滑らかに

描きやすいです。

また他にも、アート用のスケッチブックや

インク専用の紙を使うのがおすすめです。

ペン画に適している紙は

比較的安価で購入する事も出来るので、

お財布にも優しいですね。

ステップ2:構図を決める

風景を描く際の構図選びは

作品の魅力を大きく左右します。

視線を引き込む構図であったり、

バランスの取れたレイアウトを

意識することで、

よりダイナミックな風景画を描けます。

特に、縦の構図にするか

横の構図にするかによって

絵の印象もかなり変わってきます。

自分が描きたいイメージを描く際に

どちらを選べば良いのか?

という事を意識しながら

構図を決めていくと良いでしょう。

建造物の構図選びに関しては

以下の記事でまとめているので、

コチラも参考にしてみてください。

スケッチ

まずは鉛筆で軽くスケッチをしつつ

絵の要所要所にアタリを

つけていきましょう。

この段階では大まかな構図を決め、

主要な要素の配置を考える作業となります。

絵の中で遠景、中景、前景といった

バランスを意識して、

奥行きのある構図を作ることが重要です。

この3段階を意識して描くだけでも、

空間や奥行きの表現力が

かなり変わってきます。

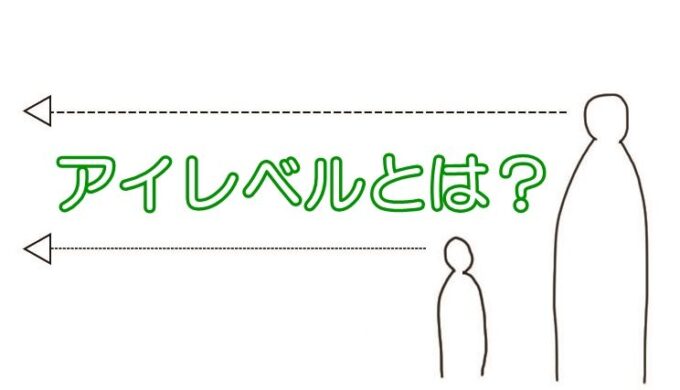

アイレベルと焦点

描きたい風景の中で、

アイレベルをどこに置くかを決めます。

アイレベルというのは

『視点の高さ』

という意味となっており、

このアイレベルの設定位置によって

見下ろしたり、見上げたりといった

構図が変化します。

アイレベルの設定後、

消失点に向かって線を引くことで、

遠近感を出すことができます。

これに関しては透視図法の知識が

必要となってきますが、

風景を描く上でとても

大切な技法でもあるので、

是非とも習得をしておく事を

オススメします。

黄金比や三分割法

黄金比や三分割法といった

構図法則を使うことで、

バランスの取れた美しい風景を

描くことができます。

主要なオブジェクト(木、山、建物など)を

黄金比や三分割法の交点に

配置することで、

視覚的なバランスを保つことができます。

黄金比に関しては

以下の記事で詳しく解説をしているので、

コチラも参考にしてみてください。

自然な視線誘導

例えば道や川を構図に入れることで、

見る人の視線を画面内の

特定のポイントに誘導できます。

あるいは、手前に植栽を加える事で

「回り込む」という空間を

演出する事も可能です。

(ただし、道を塞ぐような

配置にしてしまうと、

絵として見づらくなってしまいますが)

このように、視線の流れを

意識した構図を作ることで、

画面全体がまとまりのある

印象になります。

ステップ3:線の使い方

アウトラインの描写

スケッチで大まかな線を描いたら、

今度はその線に沿って

ペンを使ってアウトラインを描いていきます。

いわゆる『線画』というもので、

全体的な絵の『下絵』のような

イメージを持ってもらって構いません。

この際に、重要な部分から

描き始めることで

全体のバランスが取りやすくなります。

構図の中に建物が含まれており、

それをメインで描く場合は

建物の配置を決めてから描く

といったイメージです。

線画を描いたら、

そのままペンを使って

明暗および質感表現などを

行なっていきます。

この際に、ペンだけでなく

水彩絵の具を使って

着彩をしていく方もいます。

全てペンで描いていくのは

時間と労力的にも大変ですし、

水彩絵の具を使うと雰囲気も出るので、

このまま着彩をするのでも構いません。

線の太さを工夫する

手前にあるオブジェクト(物体)

には太い線を使い、

奥のものには細い線を使う事で、

遠近感や立体感を

出しやすくなります。

太さの違うペンを使ったり、

筆圧を変える事で線の太さを

コントロールする事が可能です。

また、曲線や直線を使い分けることで、

自然な形を表現する事もできます。

特に自然界にある植物や木、

川、岩、雲の形など、

直線では描けないモチーフと

人工的な直線とを対比し、

使い分けるようにしていきましょう。

ステップ4:陰影の付け方

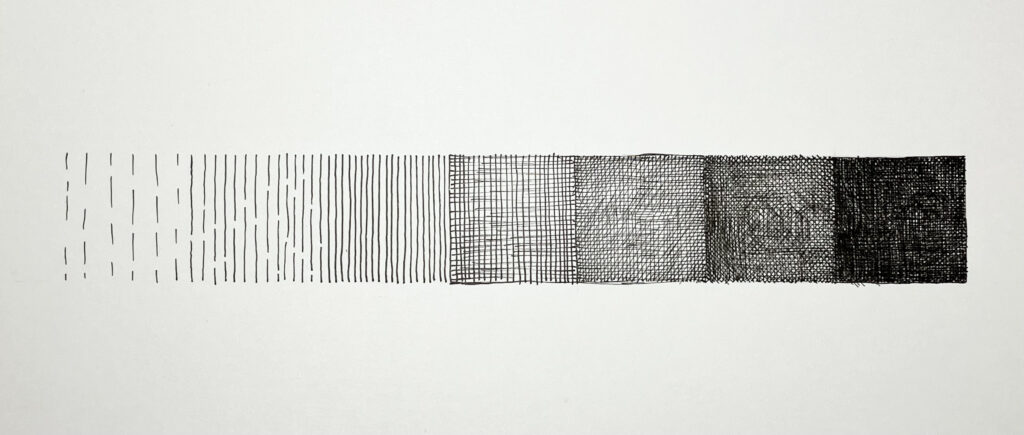

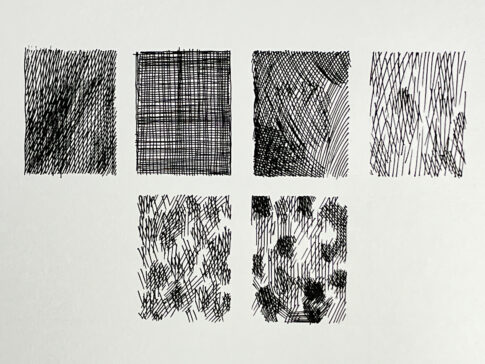

ハッチングとクロスハッチング

ペン画で陰影をつけるには、

細かい線を引く「ハッチング」や

交差させて描く「クロスハッチング」

等を使って描いていきます。

ハッチングに関しては

以下の記事を参考にしてください。

これらの技法は、

ペン画を描く上で基本的な

技法の一つでもあるので、

メインで使用して描いていく事となります。

影を描く部分には、

線を密集させることで暗さを表現し、

明るい部分では線を少なくして

光の感じを出すといったイメージです。

また、筆圧の濃さによって

陰影を変える事も可能です。

ハッチング、クロスハッチングを使いつつ、

これらを掛け合わせていく事で

より陰影表現をする事が

出来るようにもなりますね。

ステップ5:異なる質感の表現

ペン画では、風景のさまざまな要素

(木、岩、草、水など)の質感を

異なる描写方法で表現する事が重要です。

木の幹、草、雲などの異なる素材感を

表現するためにも、

さまざまな線のパターンを使います。

例えば、木の葉は短い曲線、

草は細かい点や短い線で

表現できるといった感じです。

異なる質感を表現することで、

作品に多様性とリアリティを

加えていく事が出来ます。

木の幹

木の幹は縦に長い線や

不規則な線を使って、

木目やひび割れを表現します。

多少雑な線になっても、

むしろそれが素材を表現する上で

プラスに働く事もあります。

ランダムな形の線を描く事で、

樹皮の粗さや朽木を表現する際にも

効果的ですね。

草や葉

草や葉は短い曲線や点描を使って、

細かいディテールを描いていきます。

自然なランダムさを持たせるため、

線の長さや方向を少しずつ

変えて描くと良いです。

水の流れ

水の表現には、波や流れを描くために

曲線や連続した細い線を使います。

川、谷、海の水の流れに沿った

線を描いていきます。

反射や動きを示すため、

明暗を強調する場所や、

線を少なくする場所を

バランスよく配置すると効果的です。

ステップ6:遠近感の表現方法

風景画において、遠近感をしっかり

表現することが作品全体の奥行き感を

高める事に繋がります。

遠近法については、ペン画だけでなく

すべての技法において使う事が出来るので、

ペン画に限らず他の技法で

描く際にも意識して描くようにしましょう。

ペン画においては、線の使い方や

影の付け方で遠近感を

コントロールできます。

線の強弱

遠くにあるオブジェクトは、

薄く細い線で描くことで

距離感を出していきます。

これは遠近法だけでなく、

「空気遠近法」

という技法によって、

遠くの景色ほど淡く薄い表現になる為です。

逆に、手前にあるものは

太く濃い線を使って、

近くにあることを強調します。

細部を細かく描いてあげる事で、

絵の奥行きや距離感をより強調して

描く事が出来るようになっていきます。

手前と奥の演出

手前のオブジェクトが

奥のオブジェクトを部分的に

隠すように描くことで、

自然な奥行きを表現できます。

これは木々や葉っぱや建物、

山々の配置などに効果的です。

なるべく邪魔になりすぎないよう、

一部分を隠す事で、

絵的にもバランスよく

収まりやすくなります。

ステップ7:光と影の表現

光と影の描写は、

風景画における立体感や

深みを演出することが出来ます。

ペン画においては、

陰影をつけるために線や点を用いて

段階的に明暗を表現していく事となります。

西洋絵画を含め、写実的な絵を描く際に

「どれだけ光を意識して描けるのか?」

というのが絵作りをしていく上で

とても大切な要素となります。

光を感じられる絵というのは

必然的に陰の箇所のトーンや

表現等も必要になってきますが、

この際にテクニックだけでなく

いかに光と影についての観察が

出来ているかにかかっています。

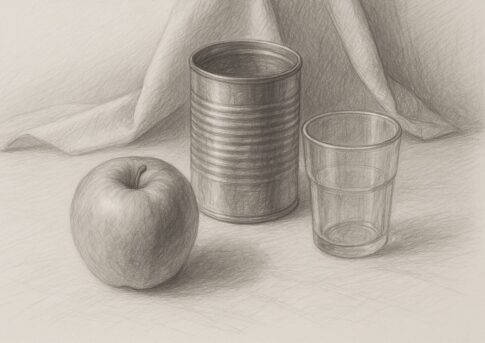

クロスハッチング

コチラの画像のように、

異なる角度の線を重ねて描くことで

より濃い影を作り出すだけでなく、

質感の演出をする事も出来ます。

岩のくぼみでえあったり、

植栽の光が届いていない箇所を

描くといったイメージです。

影の部分には線を密に描く、

あるいは塗りつぶすなどをし、

光が当たる部分では可能な限り

線を少なくして表現をしていきます。

この技法を使うことで、

複雑な光の描写をペン画においても

再現する事が出来るようになります。

グラデーションの効果

線の間隔を徐々に広げたり、

クロスハッチングの

角度を変えたりすることで、

スムーズな明暗の移り変わり

(グラデーション)を表現する事が

できます。

加えて、筆圧の調整をする事で、

グラデーションの幅を広げる事が

出来るようにもなります。

グラデーションに対する意識を持つ事で、

黒一色でのモノクロ画であっても

絵の奥行きを持たせる事が出来ますし、

表現の幅も広がります。

また、グラデーションを理解する事で

カラー作品を手がける

上での基礎にもなるので、

必修項目として習得して

おくようにしましょう。

ステップ8:細部の描き込みとシンプルさのバランス

ペン画で風景を描く際、

ディテールを描き込むことは重要ですが、

全体のバランスを保つためには、

詳細とシンプルさの

メリハリとバランスを

取ることが大切です。

フォーカルポイント(一番目がいく箇所)

作品の中で特に目立たせたい

部分の描き込みをする事で、

自分が描きたい箇所を強調して

描く事が出来ます。

これは

「主役」と「脇役」

という観点にも通じる部分があります。

これは絵の中で目立たせたい箇所ほど

力を入れて描いていく事で、

「この絵は何を表現したいのか?」

というコンセプトが明確に

反映されるようになる為です。

一方で、背景や遠景に関しては

あまり細かく描き込みすぎず、

シンプルにまとめることで、

主役を引き立たせる事が出来ます。

力をいれる箇所とそうでない箇所とを

描き分ける事で、

メリハリをつけるだけでなく、

見せ場を演出する事にも繋がります。

ネガティブスペース(余白)の活用

描かれていない部分、

すなわちネガティブスペースを

効果的に使うことで、

視覚的に余裕のある作品に仕上がります。

空や水面など、

シンプルに描かれる部分をあえて残す事で

作品全体にリズム感を

持たせることができます。

ペンで細かく描いていると、

どうしても

「全体的に手を加えなくてはならない」

という意識が強まってしまいますが、

描く箇所と描かない箇所の

描き分けをする事が大切です。

細部を描き込む

主要な部分が描き終わったら、

仕上げとして細部に目を向けます。

例えば遠景に山を描く場合、

その表面の質感を

細かい線で表現することで、

リアリティが増します。

前景にある葉や花も丁寧に描き込むと、

作品全体が引き締まります。

練習と観察を積み重ねよう!

ペン画で特に風景を描く場合、

繰り返しの練習と観察が

上達の鍵となります。

そこで以下の方法でスキルを

磨くことができます。

風景写真を参考にする

現地で直接スケッチを

する事も良いですが、

風景写真を参考にする事で、

さまざまな質感や遠近感、

光の表現をペン画で模写する事も

良いです。

これにより、実際の風景を描くときに

役立つ技術を身に付ける事が

出来るようになる為です。

また、人通りが多い場所だと

その場で描く事は難しいですし、

撮影後、家に帰ってから

ゆっくりと描き込む方が良い場合もあります。

スマホを使えばどこでも

簡単に撮影する事が出来ますし、

構図を決める練習にもピッタリです。

枚数を重ねる事で

構図に対するイメージも洗練されてくるので、

外出する際は写真を撮る事を

習慣化する事で絵の上達にも繋がります。

絵を描く上で写真を使うことの

メリット・デメリットに関しては

以下の記事でまとめているので

こちらも参考にしてみてください。

自然の観察

自然の中に出て、

実際の風景を観察することで、

木や草、水の動きや形を

より深く理解できます。

こうした観察を元に、

ペン画での表現に活かすことができます。

風景画を描く上で、

「自然との調和」

というのは大事なポイントでもあるので、

自然に対する観察力も

鍛えておくと良いですね。

風景画を練習する際は、

人工物、自然、もしくは両方を

描く事を意識して

練習すると良いでしょう。

まとめ

今回は、ペン画で風景を描く上での

ポイントについて解説をしました。

ペン画で風景を描く際には、

線の強弱や陰影、

異なる質感の表現に加えて、

構図や詳細のバランスに

気を配ることが重要です。

実際の風景をよくよく観察し、

ペンの特性を活かして描くことで、

豊かで奥行きのある風景画を

完成させることができるでしょう。

こちらの記事がペン画で制作する上で

あなたの参考になれば幸いです。

それでは今回はこの辺で失礼します。

✅ 電子書籍『ペン画技法解説書』

✅ メール講座『絵の描き方』

✅ デッサン道具の知識

✅ アートで生きていく為の入門書

✅ メルマガ読者特別プレゼント

など、以下より受け取る事が出来ます。

⇩ ⇩ ⇩