こんにちは。ペン画家の小笠原です。

三点透視図法という図法は、一点透視図法と二点透視図法に加えて、実際に絵を描く際に使われる主な透視図法のうちの1つとなります。

僕自身、三点透視図法を使って絵を描く事もありますが、使用頻度は少ないものの、構図に迫力を持たせたり、スケール感を演出する上で欠かせない図法でもあります。

これらの透視図法を応用して書く事となりますが、一点透視図法と二点透視図法を抑えられていれば、さほど難しいものではありません。

とはいえ、消失点に向かって収束するパースの線が増える為、画面内で混乱しないように整理しながら書く必要があります。

また、コチラの記事では三点透視図法の描き方について解説をしておりますが、より実践的に使うためには、絵の描き方について体系的に学んでいく必要があります。

特に今回の記事だけでは、このような一連の流れまでお伝えする事が難しいです。

そこで、現在僕が発信しているメルマガでは、僕自身の制作スタイルでもある『ペン画』をベースとし、デッサンの基礎も学ぶ事が出来ます。

メルマガ限定で配布しているプレゼントもあるので、興味がありましたら以下から受け取ってください!

⇩ ⇩ ⇩

目次

三点透視図法の主な用途

三点透視図法は主に、高層ビルやスカイツリーなどといった建造物を描く際に用いられます。

実際に高層ビルの下から建物を見上げた際、屋上の先端が一点に向かって収束しているのをご覧になられた事はありませんか?

同様にビルの屋上から建物を見下ろした際も、地上に向かうにつれて先端が細くなっているという事が分かるかと思われます。

絵にすると、以下のようなものとなります。

絵で表すと以下のようなイメージですね。

住宅やちょっとした建造物だと一点、あるいは二点透視図法で書く事が出来ますが、三点透視図法を使う際はスケールの大きな建造物等を書く際に使われます。

三点透視図法には消失点が3つある

三点透視図法はその名の通り、3つの消失点に向かってそれぞれのパースラインが収束して書いていく事となります。

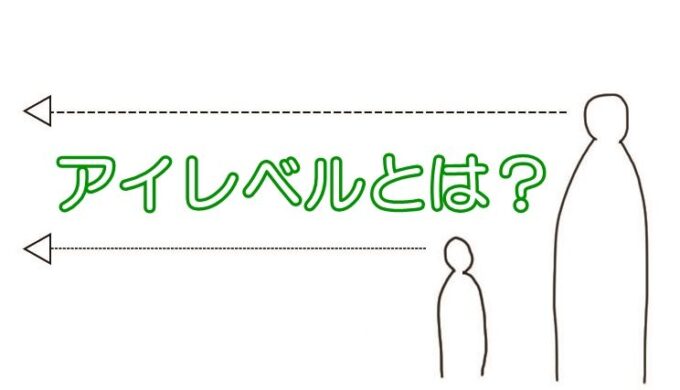

基本的な考え方は二点透視図法がベースとなっており、アイレベル上に置かれた2つの消失点に加え、アイレベルの上下いずれかに3つめの消失点を書き足していく事となります。

三点透視図法を書く手順

三点透視図法の書き方について順を追って詳しく説明していきます。

アイレベル上に消失点を2つ書く

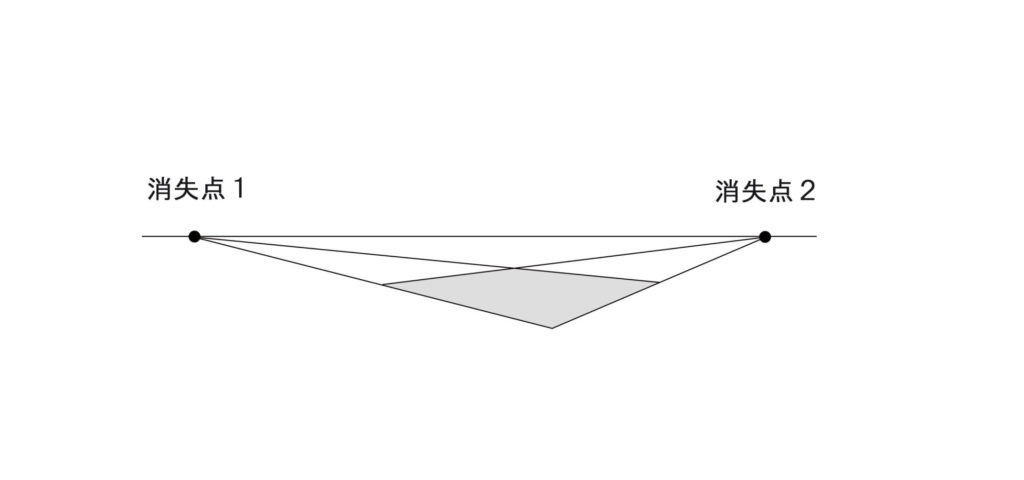

まずは二点透視図法と同じ要領で、目線の高さとなるアイレベル上に消失点を2つ設置します。

【補足】

この際に、二点透視図法でも触れましたが、パースがキツくならぬよう、少なくとも1つは画面の外に消失点を設置すると良いでしょう。

それぞれの消失点に向かって線を描き、立体物の上面を書きます。(後に底面も描きます)

薄いグレーで塗りつぶした箇所が立体の上面となります。

ここまでは二点透視図法と同じ要領で書く事となりますが、三点透視図法ではさらにもう1か所に消失点を設置します。

3つめの消失点を決める

図で表すと以下のようになります。

今回は見降ろした視点での解説ですが、用途に応じて書いて頂けると幸いです。

3つめの消失点に向かってパースの線を書く

二点透視図法を使って立体の底辺、上辺を書いた後、次に3つめの点に向かって収束していく線を書いていきます。

まず、消失点3とそれぞれの消失点を結び、さらに上面の四隅を結びます。

【補足】

消失点3は言い換えれば上下方向の線を書く際に必要な点であるとも言えるでしょう。

底面を書く

立体物のおおよその高さを決め、それぞれの点(消失点1,2)を結んで立体物の底面を書きます。

この時点で書く線が沢山ありますが、それぞれの線が混同しないように注意しながら書いていきましょう。

パースラインを消して完成

最後の仕上げとしてパースの線を消しておきましょう。

この際に、立体の実線まで消さないように気を付けましょうね。

【補足】

実際に立体になってみると分かりますが、アイレベルの線から離れる事によって見える面(この絵の場合底面の方)が大きくなります。

3つ以上の消失点があるものを書く際にも応用出来るので、覚えておくと便利だと思います!

今回解説した三点透視図法は、主に建物の構図を決める上で使われますが、モチーフを見下ろす、あるいは見上げる際にも使われます。

一般的にはスケール感を出すのに適している技法でもあるので、建造物のような巨大な人工物を描こうとする際に使う場面が多いですね。

建物の描き方に関しては、以下の記事でまとめているので参考にしてみて下さい。

⇨ペンで描く建物の描き方

また、風景画の描き方についても併せて学ぶ事で、より自然な形でまとめ上げる事が出来るようになるので、建物や風景を描く際に参考にしてみて下さい。

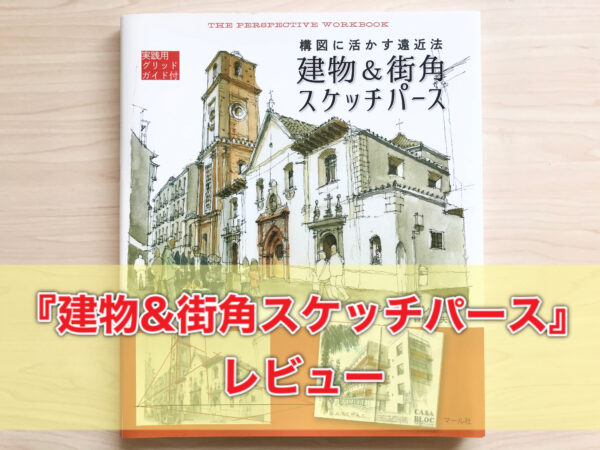

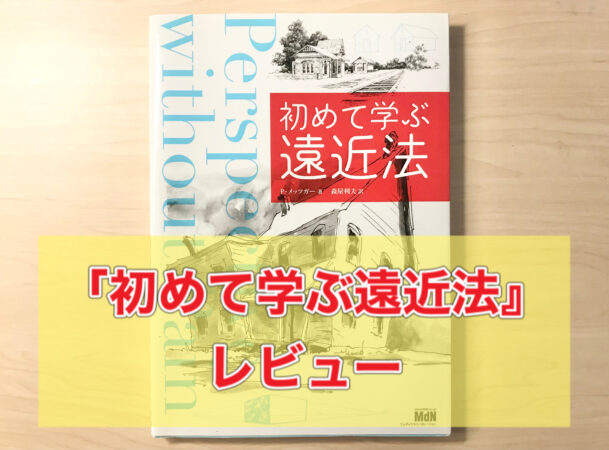

透視図法に関する書籍

最後に、透視図法を習得する上で、僕が今でも参考にしている書籍についてご紹介させて頂きます。

特にこの2冊はオススメです。

【透視図法に関する書籍】

⇨遠近法の理解を深めよう!パース(透視図法)に関する書籍7選

まとめ

今回は三透視図法の書き方についての解説をさせてもらいました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

三点透視図法は、高層ビル等を描く際に主に利用される技法となっていますが、スケール感を表現する際に大いに活躍する事となるでしょう。

是非とも参考にして頂けると幸いです。

メルマガ読者さん限定プレゼントのお知らせ

最後になりますが、再度告知をさせてもらいます。

記事の冒頭でも触れましたが、三点透視図法を含めた透視図法は、絵を描く上でのほんの一部分でしかありません。

その為、たとえ優れた技法を習得する事が出来ても、実践形式で使用していかないと知識を得ただけで満足してしまい兼ねません。

そこで僕が発信しているメルマガでは、登録をしてくれた方限定で以下の2冊の電子書籍を無料でプレゼントしております。

- ペン画技法解説書

- アートで生きていく為の入門書

特に2冊の電子書籍に関しては、合計5万字超えの大ボリュームとなっております。

これだけでもかなりのボリュームがあるという事が分かると思いますが、これらの電子書籍に加えて絵の描き方が学べるメール講座も特別にプレゼントしております!

内容としては、主に以下のような内容となっています。

✅ 電子書籍『ペン画技法解説書』

✅ アートで生きていく為の入門書

✅ メール講座『絵の描き方』

✅ デッサン道具の知識

✅ メルマガ読者特別プレゼント

また上記以外にも、『お得な画材の購入方法をまとめたレポート』など、メルマガに登録をしてくれた方限定で無料特典を配布しています。

ここでしか手に入らない情報も多数取り揃えているので、興味がありましたらこの機会にメルマガ登録をよろしくお願いします!

(※特典に関しては、事前告知なしで終了させてもらう場合もあるのでお早めに。)

興味がありましたら、是非とも受け取ってくださいね!

⇩ ⇩ ⇩

✅ 電子書籍『ペン画技法解説書』

✅ メール講座『絵の描き方』

✅ デッサン道具の知識

✅ アートで生きていく為の入門書

✅ メルマガ読者特別プレゼント

など、以下より受け取る事が出来ます。

⇩ ⇩ ⇩