僕自身のペン画歴が

10年近くなりますが、

自分との相性が良かったのか、

身近にあるペンという存在は

現在の画風にも大きな影響を

与えているのではないかと思われます。

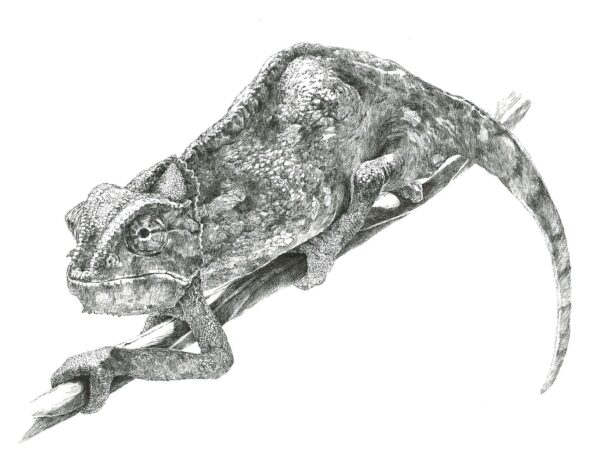

特に細かい所の描写であったり、

線の重ね具合によって毛並みの質感や

植物の葉を描く際など、

それらに上手くマッチした

画材なのではないかと

個人的に思っている所はあります。

そこでこの記事では、

黒の水性ペンを使って描く猫について

順序を踏まえながら描き方を

まとめてみました。

猫は愛くるしい表情であったり、

身体がとても柔らかい

動物でもあるので、

見ていて飽きません。

猫のスケッチもしてみる事で、

様々な特徴を捉えつつも

絵になる構図を見つけて

いけると良いですね。

また、ペン画の基本技法を

まとめたページもございます。

制作の流れや線の扱い方を

整理して学びたい場合は

こちらをご覧ください。

⇨ペン画の基本技法はこちら

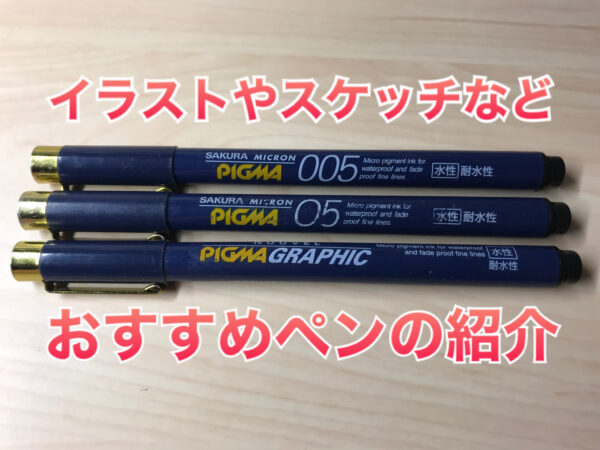

使用画材

今回使ったペンは

PIGMAの水性ペンです。

水性でありながらも

耐水性も兼ね備えている為、

作品を描いた後も長期的に色落ちが

しにくいといった特性があります。

PIGMAは普段使っているペンの中でも

スケッチをする際に使いやすい

ペンでもあります。

普段から愛用しているペンなので

使い慣れているのですが、

それもあって個人的に

かなりオススメの水性ペンだと

実感しています。

また、制作時にPIGMAのペンを使って

細かい箇所を描く事が多い為、

特に0.05を多用しておりますが、

用途に応じて0.3など

やや太いペンも使う事があります。

さらに細いペンですと0.03がありますが、

0.05の方が長持ちのような気がするので

普段は0.05を愛用しておりますね。

ペンについての詳しい解説は

以下の記事でまとめているので、

こちらもご覧になってください。

また、今回はA4サイズの

洋白紙を使用しています。

ペンで描く際は水彩紙のように

凹凸がある画用紙では無く、

紙の表面がツルツルした方が

個人的におススメです。

他にもケント紙やポスター紙など、

ご自身に合った紙が見つかれば幸いです。

なぜペン画が猫の描写に向くのか

ペン画が猫の描写に向いている理由は、

単なる「線の細さ」や

「インクの黒さ」といった

表面的な特徴だけではありません。

その背景には、

ペンという画材が持つ構造的な特性と、

描き手の観察力を養う為の

心理的効果といった両面があります。

線による「観察の精度」が高まる

ペンは鉛筆のように

濃淡を直接コントロールできないため、

線を重ねて明暗を作り出します。

この「線の積層」によって

陰影を生み出す過程は、

形や毛流れを正確に

観察する力を鍛えます。

なぜならば、猫の毛並みの方向や

骨格の起伏を理解していなければ、

自然な線は引けません。

つまり、ペン画は観察力を

意識化させる訓練としても

機能するという事になる

という事でもあるからです。

線が「呼吸感」と「生命感」を伝える

ペンで引いた一本の線には、

描き手のリズム・速度・筆圧が

すべて反映されます。

ペン画は修正できないという制約の中で

生まれる線の揺らぎが、

生き物特有の動きや温度を感じさせます。

猫の柔らかい体の動きや

一瞬の表情変化を、

線のテンポで描けるのは

ペンならではの魅力です。

ペンのインクがもたらす明確なコントラスト

インクの黒は、鉛筆よりも深く、

絵の中の明暗を明快に

切り分けてくれます。

白い毛並みと黒い模様、

光と影のコントラストが際立ち、

猫の立体感と存在感が

より強調されます。

この「光と影の緊張関係」は、

ペン画特有の透明感と静けさを

同時に生み出します。

シンプルな道具だからこそ集中力を高める

ペンと紙という極めて

シンプルな構成だからこそ、

描き手はモチーフに

全神経を集中できます。

余分な色や質感に惑わされず、

純粋に線で世界を捉える力が養われます。

これは猫のような微妙な

ニュアンスを描く際に、

非常に有効な要素です。

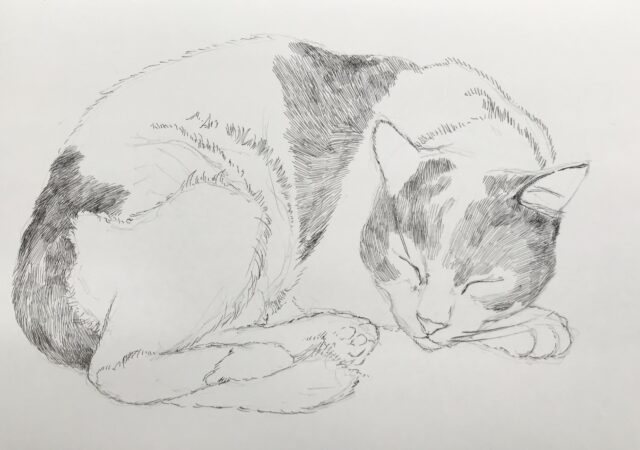

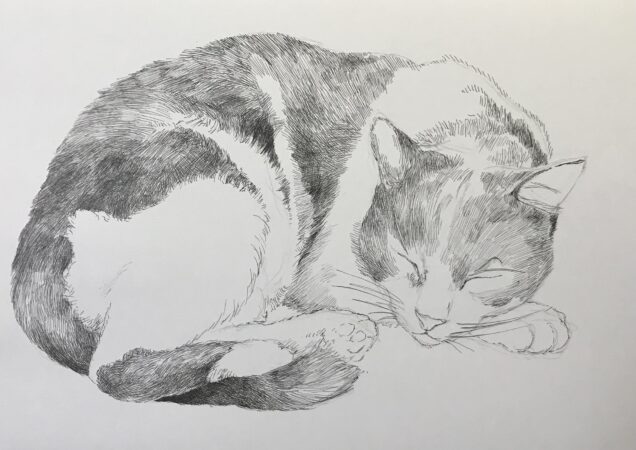

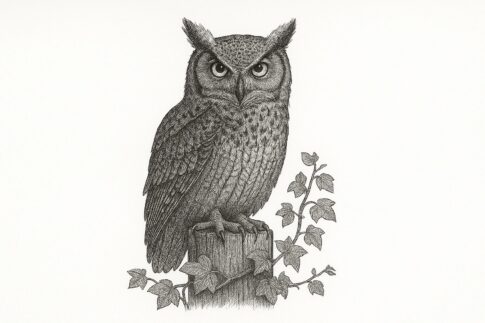

猫のペン画の制作過程

(画像をクリックすると大きな画像で見れます)

今回描いた猫の完成イメージです。

制作時間はA4サイズで

2日間(10時間ほど)

となっております。

納得できるまで描き込むとなると

制作期間はさらに

伸びるかもしれませんが、

このクオリティと制作期間を

一つの基準として捉えて頂けると

幸いです。

また猫に限らず、ペン画における

動物の描き方の手順に関しては

以下の記事でも解説をしているので、

こちらもあわせてご覧になってください。

1.下書き。鉛筆でアタリの線を描く

まず最初に下書きを描きます。

鉛筆の線で大まかに描く輪郭線の事を

「アタリ」と言い、

その線を薄く描いていきます。

必ずしも正確である必要は無いですが、

用紙とのバランスや頭や足などの

各パーツの大きさの比率を意識しながら

描いていきます。

2.暗い箇所から徐々に描く

今回のモデルとなった猫さんは、

黒と白の模様のある野良猫さんでした。

その為、一番暗い箇所は模様の

黒の部分と影になっている箇所

となっております。

今回は一番暗い箇所から描いておりますが、

ペンの場合、鉛筆と違って

消す事が出来ないので

黒くなり過ぎないように注意が必要です。

3.毛並みに沿って線を描く

猫の毛の生えている方向に沿って

線を描く意識をしながら描いていきます。

流れに逆らおうとせず、

見た感じに自然な線を描いていく事を

心がけると良いでしょう。

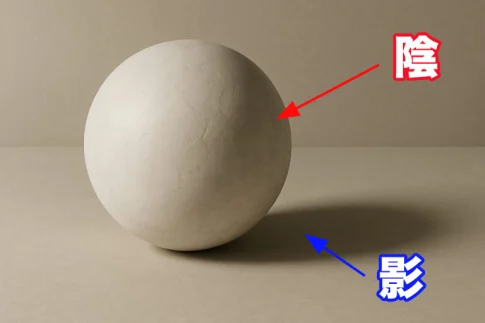

4.光と影を意識する

光が当たっている箇所と

陰になっている箇所を

意識しつつ描いていきます。

同じ模様でも、

光の当たり具合によっては

明るい箇所と暗い箇所が出てきます。

光と陰影の関係に関しては

立体的な描写をする上で

必須となるものの見方でもあるので、

しっかりと観察をした上で

表現していくようにしましょう。

陰影に関しては

以下の記事で詳しく解説をしているので

こちらもあわせてご覧になってください。

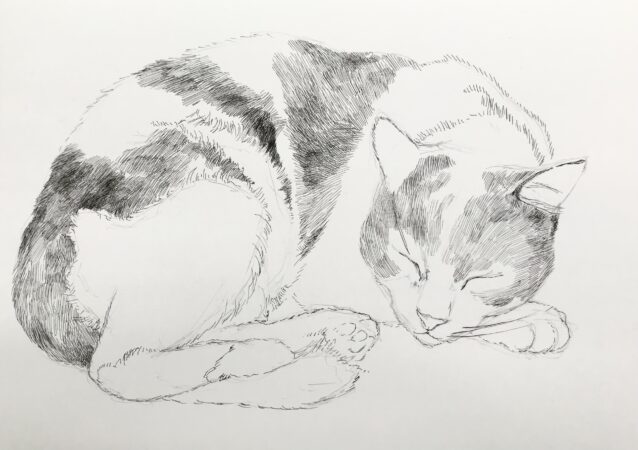

5.全体的に描き込んでいく

今回はデッサンの要領で

猫を描いていきました。

白い毛並みの箇所は

一度ペンで描き込んでしまうと

消す事が出来なくなってしまう為、

なるべく最後まで描き込まず残しておきます。

そして黒い毛並みを重点的に描いていますが、

描き込み過ぎると画面が

真っ黒になってしまう恐れがあります。

なので、あまりにも黒くなり過ぎないよう

気を配りながら描いていくと

良いと思われます。

6.時々休息を挟みつつ描く

描く事に集中してしまうと、

描き込みが一か所に集中してしまい、

全体で引いてみた際にそこだけが

際立って見えてしまう事があります。

その都度制作の合間に息抜きを挟みつつ、

頭をリフレッシュして描いていくと

良いでしょう。

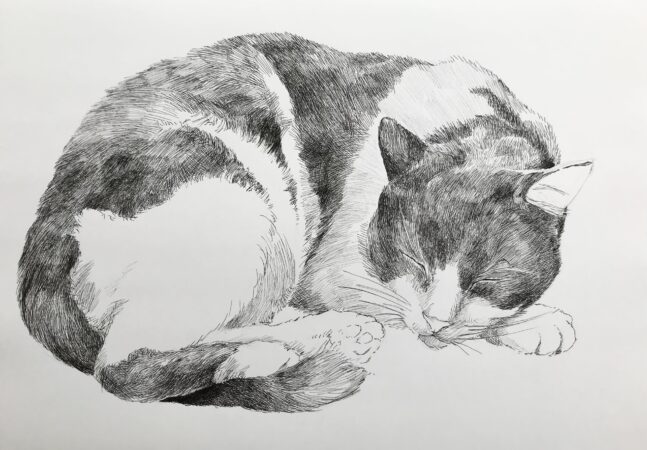

完成

完成です。

ここまでご覧いただき、

どうもありがとうございました。

ペン画は、その特性上どうしても

制作時間が長くなってしまう

傾向があります。

今回は制作過程を踏まえながら

記事にまとめる為、

なるべく制作時間を抑えての

描写を心がけて描いていきました。

また、細かい所を見てしまうと

キリがありませんので、

絵としての全体的なバランスを

重点においての描き方となっています。

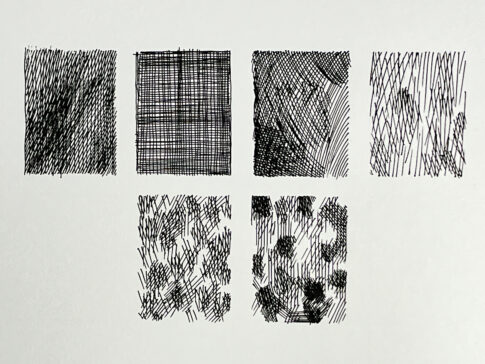

【補足】今回使った主なペンの線の種類

ペン画の技法の一つとして、

線の描き方や線の重ね方の工夫によって

濃淡や質感の変化を描いていく事が出来ます。

線の重ね方だけでも

かなりのパターンがありますが、

今回は主に使った4つのパターンについて

ご紹介させてもらいます。

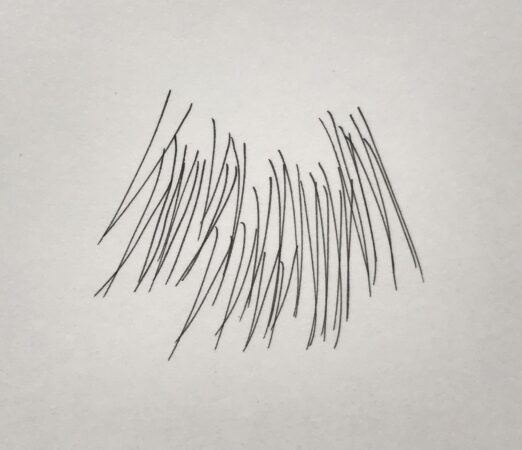

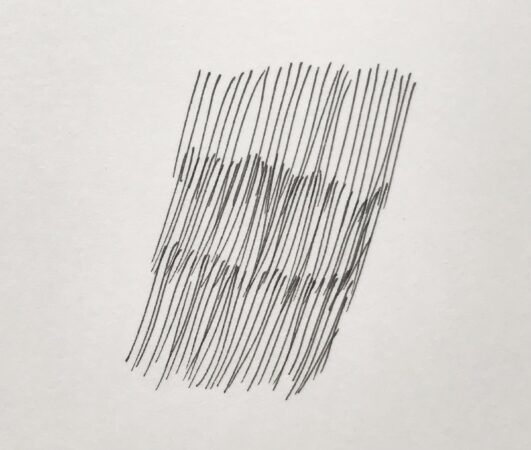

毛先の線

こちらは毛先を意識したタッチとなります。

先端に向かって線同士が

収束していく描き方です。

体毛のある動物を描く際に

よく使うタッチなので、

今回の猫の絵でも多用されています。

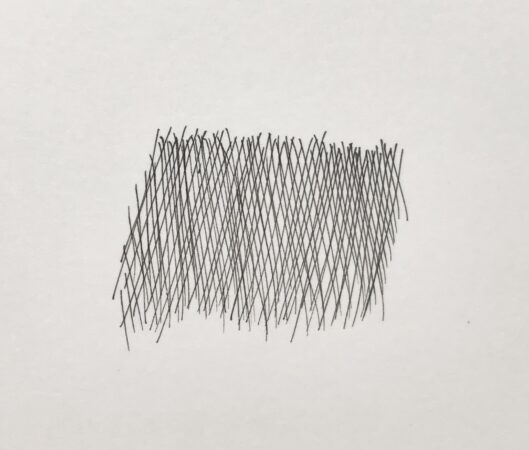

網掛け

線同士をクロスして重ねていくタッチです。

主に暗い箇所を描く際に

使うタッチとなりますが、

線を重ねる事でより濃い影を

描く事が出来るようになります。

このタッチの事を別名「ハッチング」

もしくは「クロスハッチング」

と言われています。

ハッチングに関しての詳しい解説は

以下の記事でまとめているので

こちらもご覧になってください。

描き方のポイントとして、

直角に交わるのではなく

斜めに交わるように意識します。

垂直水平のグリッド線のように

線を交差させてしまうと

硬質な印象となってしまうので、

猫の毛先のように今回の絵には

あまり向いていません。

特に建造物などを描く際は

グリッドの網掛けの方が合っているので、

使い分けて描くと良いでしょう。

線のムラ

互いの線を継ぎ足すように重ね、

その部分の色むらをあえて

利用する描き方となっています。

少し浮き出た背骨の骨格などの

表現として使いました。

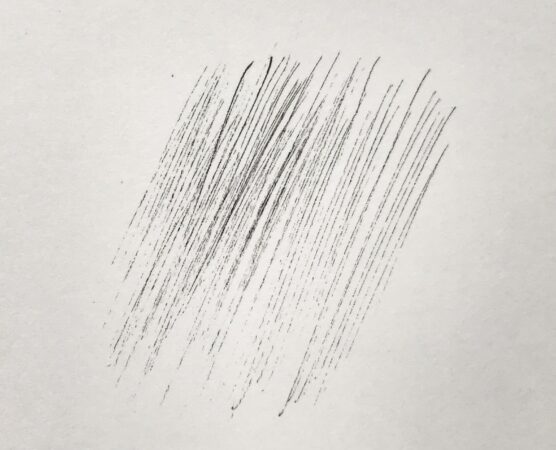

白い毛並みの表現

白い毛を描く際に使った線です。

体毛を含め、ペンで白い箇所を描く際は

どうしても黒くなってしまいがちです。

そこで解決案の一つとして、

ペンの持ち手を変える

という事です。

どのように変えるのかと言うと、

普段よりもペン先から離れた位置を持ち、

描いていくやり方となっています。

少々描き辛いですが、

ペンのやや上の方を持って

描くイメージです。

それにより、通常よりも

ペン先に力が行き届かず、

ややかすれた描き方となるのですが、

白い箇所を描く際にその描き方を利用すると

薄く描く事が出来るのです。

紙の白をそのまま

活かす方法もありますが、

陰になっている箇所に関しては

陰影が付くので、

その際に使ってみると

良いかもしれません。

猫のペン画に関するよくある質問(FAQ)

Q1. ペン画で猫を描くとき、

まず何から始めれば良いですか?

A1. まずはモチーフ(猫)の

特徴をよく観察することが大切です。

円・楕円・線の構成など

シンプルな形に分解して描く事で、

猫特有のフォルムやポーズを

捉えやすくなります。

下描きを丁寧に描く事で、

ペン画特有の線表現が生きてきます。

Q2. ペン画の線が

硬くなってしまうのですが、

どう改善すればいいですか?

A2. 線が硬く見える原因として、

- 筆圧が強すぎる

- リズムが乱れている

ということがあります。

まずは軽い筆圧で

ゆるやかな線を何度も引く

練習をしてみましょう。

また、クロッキー的に

手をほぐす動きから始めると、

自然な線が描けるようになります。

Q3. 猫の毛並みや質感を

ペンだけで表現するコツは?

A3. ペン画で質感を出すには

- ハッチング(線を重ねる技法)

- クロスハッチング

が有効です。

毛並みの流れに沿って

細かい線を重ねることで、

立体感やモチーフの

「柔らかさ」「毛の密度」

などを表現できます。

光の方向を意識して、

暗い部分に線を密に入れると

臨場感が増します。

Q4. 仕上げで線や背景を

どう処理すれば良いですか?

A4. 仕上げでは、

主題となる猫を引き立てるために

背景を抑えめにしたり、

線の太さ・濃さに変化を

つけることが効果的です。

例えば、猫の輪郭線を太めに描き、

背景は淡く線を引くか省略気味にする事で

コントラストが生まれ、

作品全体の引き締まりが良くなります。

Q5. ペン画初挑戦の人に

おすすめの画材や練習法は?

A5. 初めてペン画を描く場合は、

0.5 mmまたは0.3 mmのインクペン(黒)を

用意すると扱いやすいです。

紙は少し厚めで滑らかな

表面のものがおすすめです。

練習法としては、

「猫のシルエットを30秒で描く」

「1分間で輪郭だけ描く」

など短時間の練習を

反復することで手が慣れてきます。

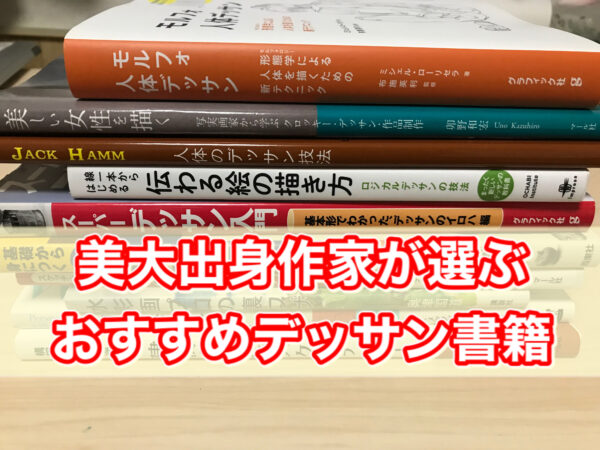

まとめ

以上で水性ペンでの猫の描き方の

手順についてまとめてみました。

ペン画に興味がある方や、

これから始めてみたいと思っている方に

少しでも参考にして頂けると幸いです。

また、記事冒頭でも触れましたが、

ペン画の基本技法を

まとめたページもございます。

制作の流れや線の扱い方を

整理して学びたい場合は

こちらをご覧ください。

⇨ペン画の基本技法はこちら