この記事では、

うさぎの鉛筆デッサンについて

一通り手順を踏まえた上で

解説しています。

うさぎはペットとしても

人気がありますし、

犬や猫と同じく愛玩動物として

飼われている方も少なくありません。

僕も昔うさぎを飼っていましたが、

犬や猫みたく鳴いたりしないものの、

思っていたよりも感情表現が豊富で

日々癒されていましたね。

うさぎの愛くるしい瞳や、

周囲の危険をいち早く察知するための

長い耳が特徴がありますが、

今回はそれらの要素を踏まえて

デッサンしていきたいと思います。

また、解説記事では初心者の方でも

分かりやすく書くように

心がけていますが、

所々専門用語も含まれている

箇所があります。

デッサン用語に関しては

コチラの記事にまとめているので、

併せてご覧頂けると幸いです。

それでは一連の流れを

解説していきますので、

最後まで読み進めてもらえればと

思います。

目次

今回使った道具

今回使ったデッサン道具は

コチラとなります。

- 鉛筆

- 練消しゴム

- プラスチック消しゴム

では、まずは道具それぞれを

見ていきましょう。

デッサン鉛筆

個人的に普段使い慣れている

という事もありますが、

デッサンをする上で

数ある鉛筆の中でも

- ハイユニ

- ステッドラー

この2種類のメーカーが

初心者の方にとっても

使いやすい鉛筆ですね。

他にもファーバーカステルという

鉛筆もありますが、

主に使うのは上で挙げた

2種類で大丈夫です。

デッサン用鉛筆に関しては

以下の記事で詳しく

解説をしているので、

こちらもあわせてご覧になってください。

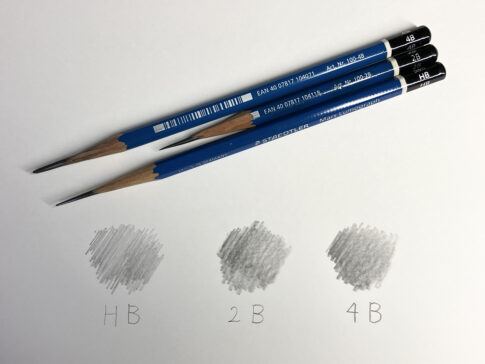

また、鉛筆の濃さに関しては、

大まかな形を取ったり、

モチーフの陰影を足していく際は

2B〜4Bなどの柔らかめの鉛筆が

使いやすいです。

中でもハイユニは芯が滑らかで

温もりのある描き心地の鉛筆なので、

柔らかい動物の体毛を描く際などに

重宝する鉛筆のメーカーでもあります。

デッサン鉛筆の使い分けについては

以下の記事を参考にしてみてください。

練り消しゴム・プラスチック消しゴム

デッサンをする際に消しゴムも

必ずと言って良いほど使うので、

鉛筆デッサンをしていく為にも

まずは揃えておくようにしましょう。

特に鉛筆デッサンにおいては

練り消しゴムを多用するので、

必須アイテムとなります。

デッサン用消しゴムに関しては

以下の記事で詳しく解説をしています。

コチラもあわせてご覧ください。

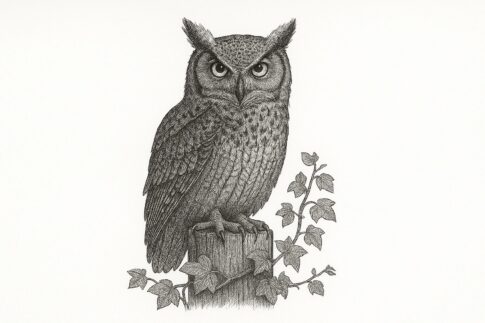

うさぎのデッサンの流れ

ここからは、

うさぎのデッサンの流れについて

順を追って説明していきたいと思います。

今回は初心者の方でも

イメージがしやすいよう、

細かな描写に関しては

なるべく避けておきますが、

大体のデッサンの一連の流れの

イメージを掴んで

いただければと思います。

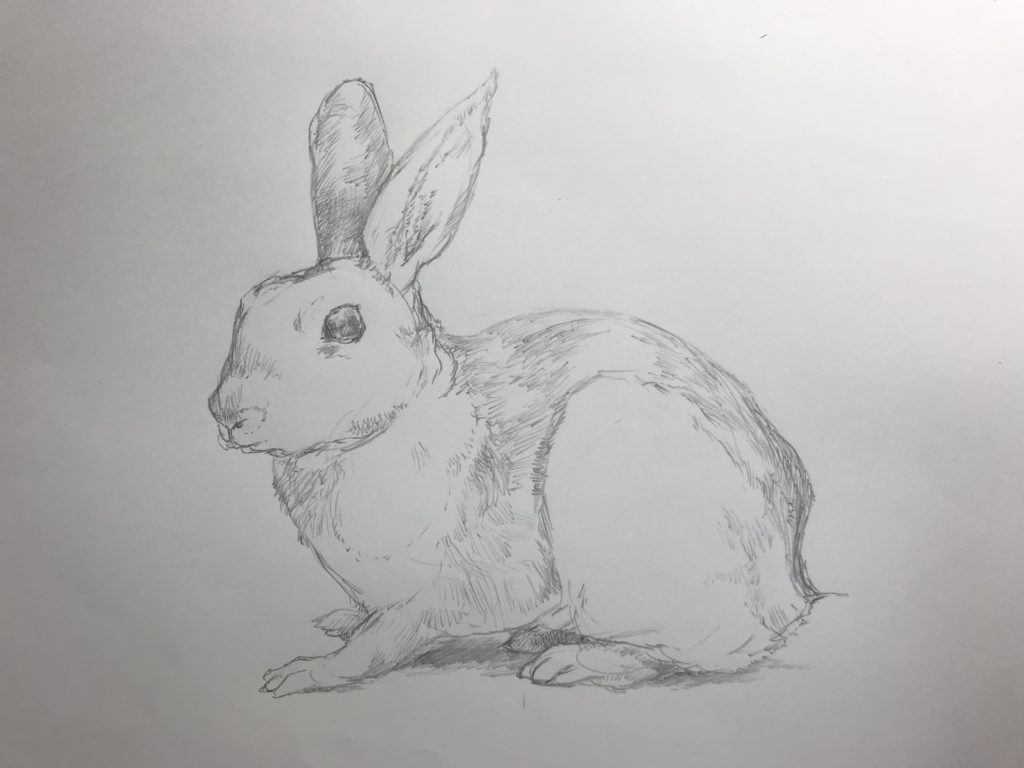

大まかなアタリを付ける

まず一番初めの段階では、

うさぎの丸みを帯びている全体像を

大まかに鉛筆で描いていきます。

この際は細部はあまり気にせず、

ザックリとで良いので、

『丸』を意識していきながら

鉛筆でアタリを付けていきます。

ここではすぐに練り消しで

修正が出来るように、

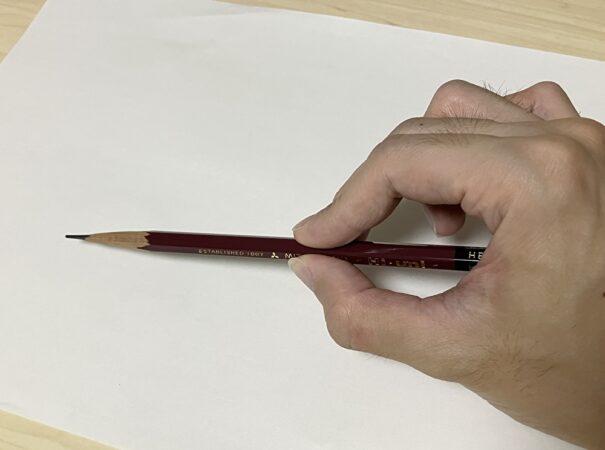

鉛筆は立てて描かず

やや寝かせ気味で描いていくと

良いですね。

デッサン用鉛筆の持ち方は

以下の記事で解説をしています。

カタチを捉えて描いていく

大まかなアタリが描けたら、

次は徐々に線を整えていく

作業に取り掛かります。

モチーフとなるうさぎを

しっかりと観察しつつ、

形の狂いが無いように線を描き、

整えていきます。

この段階でうさぎのシルエットが

見えてくるように描く事で、

デッサン構図の下地となります。

少しずつ形を整えていく

上と同じような流れで、

実物のうさぎを観察しながら

凹凸や細部の形状を意識し、

輪郭を整えていきます。

この段階では先ほどよりも

輪郭の線の強弱であったり、

毛先の表情などを

イメージしていきながら

線を描いていきます。

鉛筆デッサンというのは

光とモチーフの陰影を追いかける

作業でもあります。

なので、最終的にこの輪郭線は

目立たなくする事が望ましいですが、

それ以上に形を捉えることは

とても大事な事でもあります。

今回は分かりやすくするために

あえて濃いめの輪郭線を

描いていますが、

頭の片隅にでも

置いておいてくださいね。

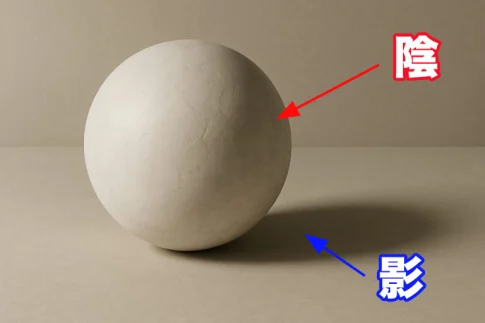

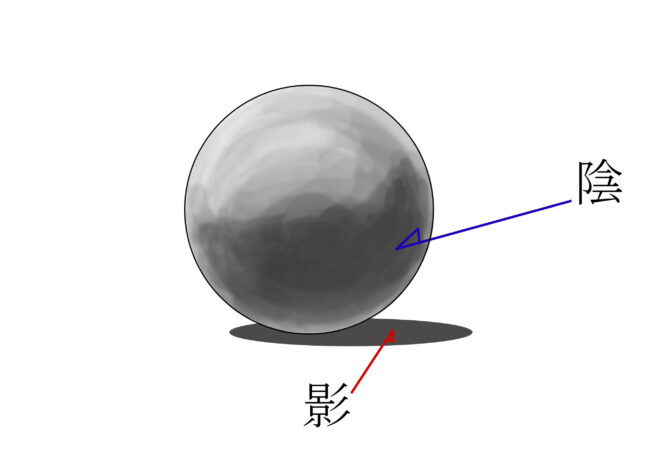

陰となる箇所に鉛筆の濃淡をのせる

大まかな形が整い始めたら、

次に陰となる箇所に

鉛筆の濃淡をのせていきます。

この際に、どの角度から

光が当たっているのかという事を

イメージできるように

しておきましょう。

デッサンにおける陰影については

以下の記事で詳しく

解説をしているので、

こちらもあわせて

ご覧になってください。

明暗を描き足していく

鉛筆デッサン全般において

言える事ではありますが、

デッサンをする際は

モチーフの全体の印象を

描いていく必要があります。

そのため、うさぎだけで無く、

地面との接地面に出来る影を

同時に描き足していく事で、

少しずつうさぎの存在感が増してきます。

このように地面との接地面を

しっかりと意識出来るかどうかで、

モチーフの立体感や

絵の印象が変わってきます。

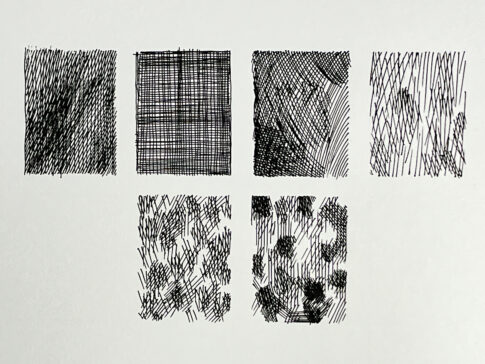

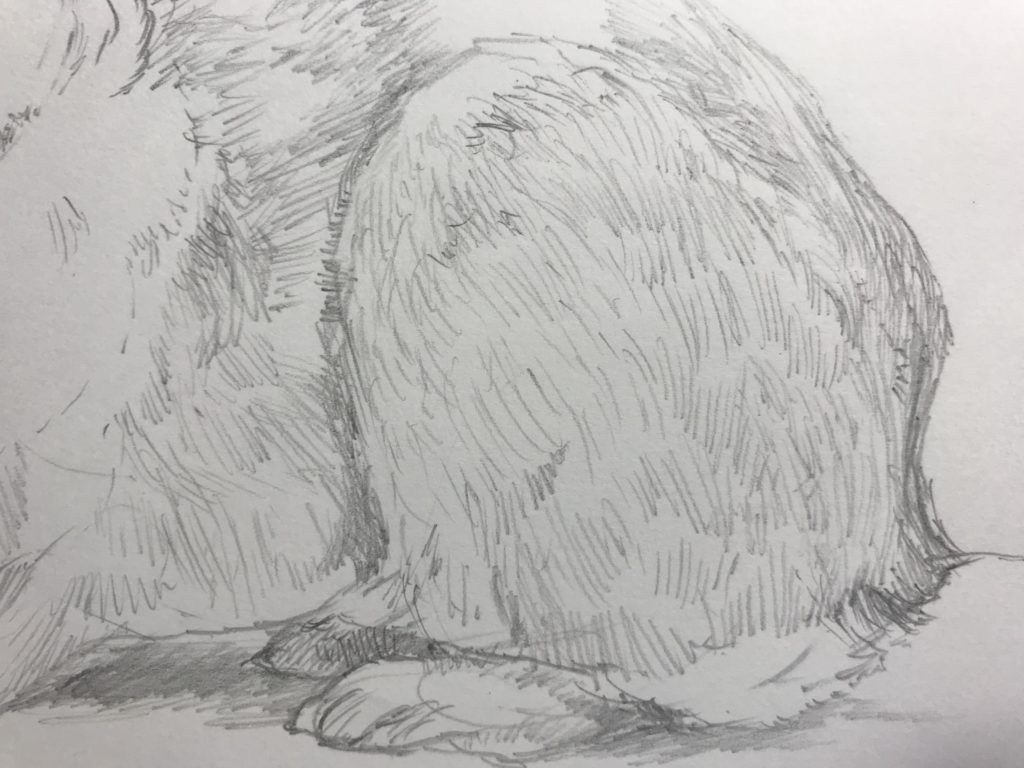

明暗箇所を修正をしつつ、毛並みの質感を描いていく

明暗を描き足していき、

全体的な明暗バランスを描きつつ、

同時に毛並みの意識をしながら

線を描き足していきます。

線を描く際は、

基本的には毛並みの向きに合わせて

描写していきます。

そうでないと質感が

おかしくなったり、

明暗がチグハグに

なりかねないからです。

鉛筆で余白を埋めていくように、

全体像を見ながら

線を描き足していきましょう。

毛の流れに沿って鉛筆で描く

体毛の描き方に関しては、

先ほども言ったように

毛の流れに沿って線を描いていきます。

モチーフとなるうさぎを

観察する事によって、

毛の流れの向きや生え方が

見えてきますので、

デッサンを進めていく過程でも

観察を怠らないようにしておきましょう。

全体的に描き足しながら、質感を追いかけていく

徐々に出来上がってきましたら、

あとは繰り返し毛並みの

質感を追いかけつつ、

さらに描き込んでいきます。

デッサンは基本的には

このような繰り返しの作業が多いので、

絵が完成するまで

忍耐力を求められる

ものでもあります。

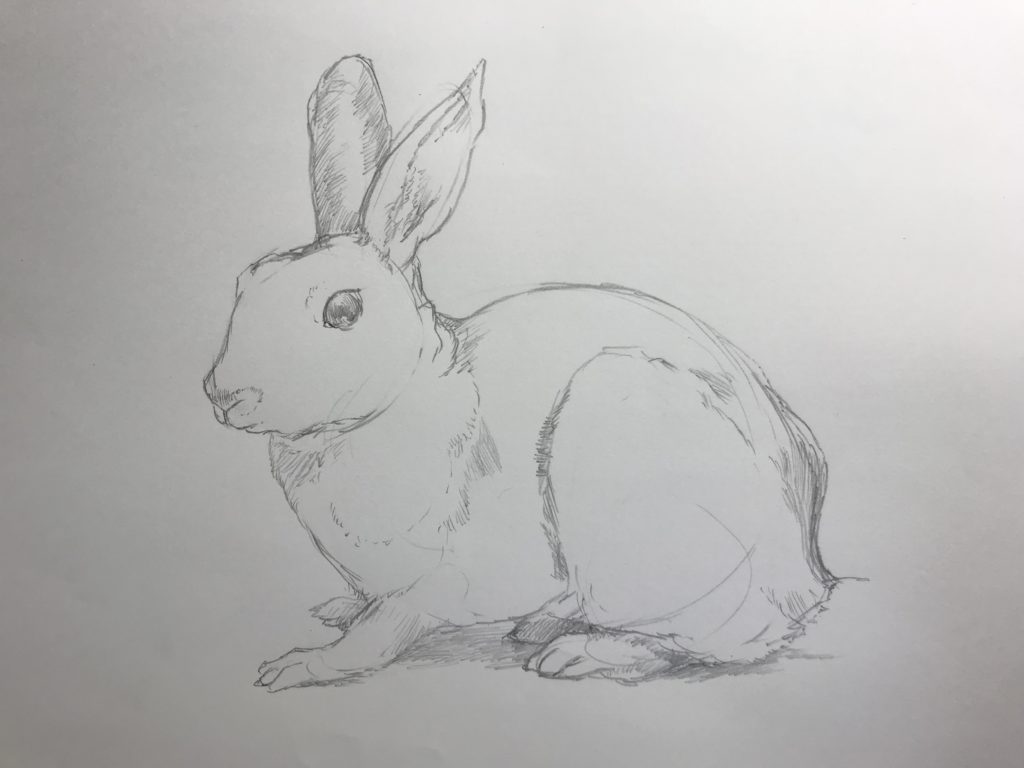

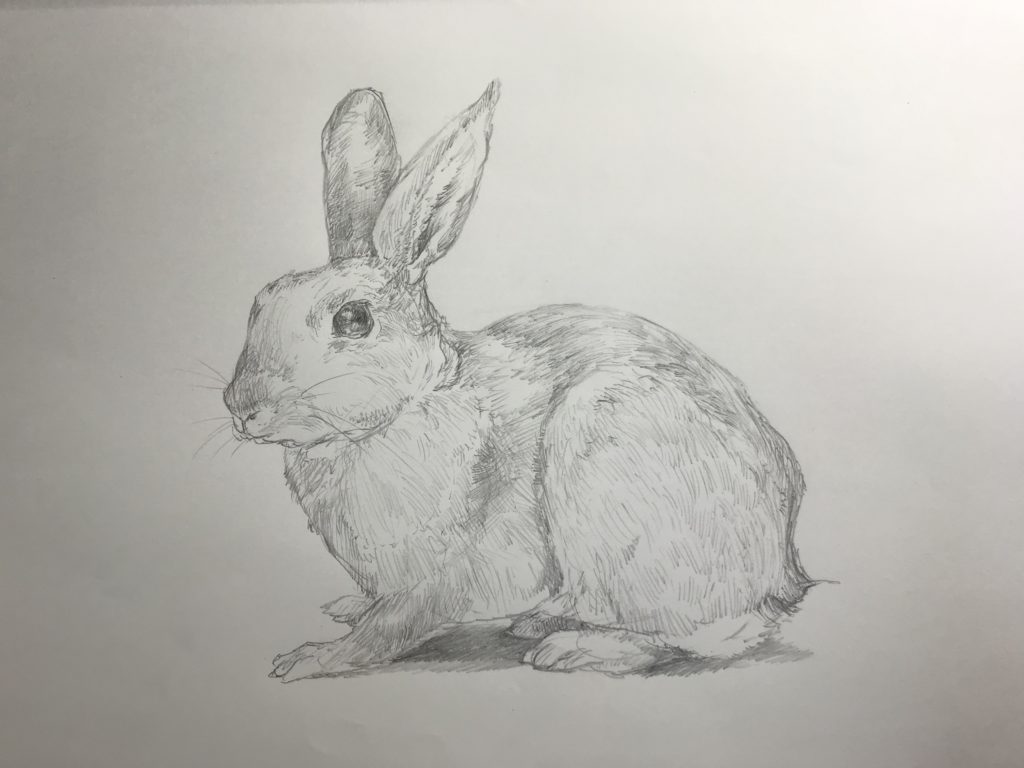

完成

毛並みを描き込みを進めていき

形になったので、

今回はここで完成とします。

この時点で1〜2時間程度の

クオリティといったところです。

実際にはさらに描き込んで

クオリティを上げていく事となりますが、

おおよその目安として

大体これくらいを想定してもらえればと

思います。

それではお疲れ様でした!

うさぎの鉛筆デッサン手順に関するよくある質問(FAQ)

Q1. うさぎをデッサンする際、

最初に何を観察すればいいですか?

A1. まずは

- 耳の位置・傾き

- 頭と胴のバランス

- 体の丸みと脚・尻尾の関係

これらを観察しましょう。

うさぎは耳が大きく、

体の丸みがあるのが特徴です。

モチーフをよく観察することで、

特徴的な形・フォルムを

捉えやすくなります。

Q2. 下書きの段階で

気をつけるべきポイントは?

A2. 下書きでは

- 輪郭を軽く描く

- 顔の向き・頭の傾きを先に決める

- 脚・尻尾・背中のラインを簡易な線で示す

ことが重要です。

輪郭や構図が整っていないと、

陰影・質感の表現段階で

ズレが生じやすくなる為でもあります。

Q3. 質感や陰影を描くときに

有効な鉛筆の使い分けは?

A3. うさぎの柔らかい毛や

ふくらみを表現するには、

たとえば「HB〜2B」で

輪郭や軽いトーンで描き、

「4B〜6B」で深い影・毛の重なりを

描くと効果的です。

また、毛の向きに沿って

鉛筆を動かすことで

自然な毛並みが表現できます。

Q4. 仕上げの段階で

効果的なポイントはありますか?

A4. 仕上げにおいては

- ハイライトを少し残す

- 目に反射を描き入れる

- 背景を軽くぼかしてうさぎ主体を

引き立てる - 脚・尻尾・耳の境界線を

やや強めにしてフォルムを際立たせる

ことが有効です。

これらにより

「生命感」「存在感」

が増します。

Q5. うさぎのポーズが難しいと感じたときの練習方法は?

A5. 難しいポーズを描くときは

- モチーフを実際にスケッチして、

5分・10分でクロッキーする - 複数角度から写真を撮って

アタリを取る - 体の構造(頭・胸・腰・脚)を

シンプルな形に分解して描く

などの練習が効果的です。

体を分解して捉えることで

ポーズを正確に再現しやすくなります。

うさぎの鉛筆デッサン手順まとめ

以上がうさぎのデッサンの

描き方手順となりました。

うさぎのような小動物を描く際には、

モチーフの形や特徴を捉えつつ

描いていきましょう。

デッサンをしていく過程で

様々なモチーフに触れる事となりますが、

動物を描く機会も多いと思われるので、

その際にでも参考にして

頂けると幸いです。