ペンで描くモノクロ表現は、

線と陰影だけで世界を

つくり上げる技法です。

その中でも「光の理解」は、

作品の立体感や空気感を

決定づける重要な要素の1つです。

光源の位置や強さ、

白をどこまで残すかといった判断によって

印象は大きく変わります。

そこでこの記事では、

光の基本原理から

技法・構図・練習方法まで、

ペン画における光の扱いを

体系的にまとめました!

初心者の方はもちろん、

さらに表現を磨きたい方にも

役立ててもらえればと思います。

また、ペン画の基本技法を

まとめたページもございます。

制作の流れや線の扱い方を

整理して学びたい場合は

こちらをご覧ください。

⇨ペン画の基本技法はこちら

目次

ペン画における「光」の重要性

光への理解は、

ペン画を描く上で

最も重要な基礎となります。

光を理解することは、

形体、空間、質感、奥行きの理解と

密接に結びつく事となってきます。

光が作品のコントラストを決める

光が当たる部分は明るく、

影に入る部分は暗くなる。

一見当たり前のことですが、

ペン画ではこの

「明るい部分を

どれだけ白く残せるか」

が大きな鍵になります。

ペン画におけるコントラストとは、

単に「濃い」・「薄い」

という差ではなく、

- 線の密度

- 線の方向

- 線の長さ

- 隙間の広さ

の組み合わせで生まれます。

白い部分は、

紙の白をそのまま残すため、

描けば描くほど

光が消えてしまうという

性質があります。

そのため、光表現は描くよりも

「描かない判断」

こそが圧倒的に重要になります。

また、モチーフごとに

必要なコントラストは異なります。

それぞれの光に関しては

以下の通りです。

- 金属 →

強い白黒の差(光の反射が鋭い) - 布 →

中間調が多い柔らかな光 - 植物 →

場所によって光が複雑に回り込む

こうした特性を踏まえて描くと、

作品が一段と深くなりますね。

光源の位置で立体感が決まる

光源の位置の設定によって、

作品の表現力が左右されます。

上・横・斜め・逆光

どの位置から光が当たるかによって、

影の落ち方、形体の見え方、

作品の印象まで変化していきます。

以下では、光の当たる角度によって

変わる印象についてまとめています。

主な光源の特徴

- 斜め上(45度)

最も立体感が出るため、

初心者にもおすすめ。 - 横からの光

影が長く伸び、

ドラマ性が生まれる。

風景画では特に有効。 - 逆光

シルエットが強調され、

非常に印象的。

光の“抜き”と影の“密度”がカギ。 - 真上からの光

影が短く、彫刻的な印象。

形体を正確に理解する必要がある。

光源を意識せずに描くと、

影の向きがバラバラになり、

作品全体が不自然になります。

鉛筆デッサンでも同じ事が言えますが、

光の方向を最初に決める事は、

作品の設計図を作る事と同じです。

光と影はセットで考える

影の形は光源によって必ず決まります。

たとえば、

- 光源が強ければ影の輪郭はシャープ

- 光源が弱ければ影はぼやける

- 光が近ければ影は大きく

- 光が遠ければ影は小さい

といった具合です。

ペン画ではぼかしが難しいため、

シャープな影を描く場面と

密度だけで柔らかい影を作る場面

これらを使い分ける必要があります。

特にクロスハッチングの密度によって

光と影を表現していく

事になりますね。

影の描写を正確にすることで

光が自然と際立ち、

作品の空気感を豊かにする

要素となっていきます。

ペン画で光を描く技法

ペン画における光の表現は、

技法の選び方で大きく変わります。

ここでは光の描き方について

触れさせてもらいます。

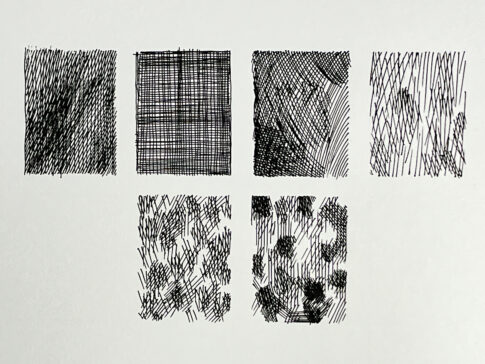

ハッチングで光を作る基本

ハッチングはペン画の基礎であり、

線の方向・密度・長さ・間隔の

組み合わせによって

光と影を作り出す

最も重要な技法です。

光を描く際に、

まず理解しておきたいのは

「線を描けば描くほど暗くなる」

というシンプルな特性についてです。

つまり言い換えると、

光を強く感じさせたい部分ほど

あえて描かない紙の白を残す

必要が出てくるのですね。

特に明るい部分では、

線の本数を極力減らし、

空白の広がりを最大限に使う

ことが大切です。

この時、線の方向をランダムにすると

雑な印象が出やすいため、

光の方向と流れを意識し、

光を撫でるような線を置くと

自然な明るさが生まれます。

反対に暗部では、

線の密度を上げる、

方向を変える、

長さを変える

など、複数のコントロールを

行いながら影の深さを作ります。

中間の明るさを作る際は

急激に濃度を変えず、

少しずつ密度を変えて繋げると

滑らかな光のグラデーションが

表現できます。

また、紙の目や

インクの出方によっても

光の柔らかさは変わります。

細めのミリペンで細かく刻むと

繊細な光のニュアンスが生まれ、

太めのペンを使うと

大胆なコントラストが作れます。

ですので、線の方向・密度を

コントロールしながら、

光の移動を追いかけるように

描く意識が大切です。

クロスハッチングの光の表現

クロスハッチングは、

複数方向の線を重ねることで

深い陰影と複雑な光の表情を

生み出す技法の事を言います。

特に金属や建築物のような

硬質感のあるモチーフとの相性が良く、

立体感や重量感を強く

出すことができます。

光の表現においては、

まず最初に一方向のハッチングで

おおまかな陰影を作り、

そこに別角度の線を重ねることで

「影の深さ」を増していきます。

この時、密度を均一にしてしまうと

黒く塗りつぶしただけの

印象になりやすいため、

光源の方向を基準に

線の密度を変化させる

ことが重要です。

特に金属の描写では

ハイライト部分を白く残しつつ、

その周囲にクロスハッチングで

急激な濃淡差を作ると、

金属特有のキラッとした

光の反射が表現できます。

木材の場合は線の方向を

少し乱して自然な質感を出しつつ、

光の当たる面と影の面の境界を

クロスハッチングで明確にすると

立体感が強まります。

また、建築物では

直線的なハッチングが多くなるため、

光源方向を一定に保ちつつ

線の方向を変えることで、

面の違いや材質感を

自然に表現できます。

クロスハッチングは

線のコントロールが難しい分、

光の奥行きを豊かに描ける

高度な技法です。

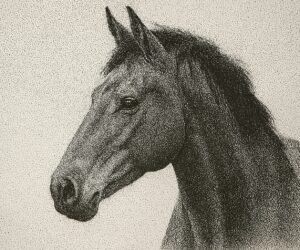

点描(stippling)で柔らかな光を描く

点描(stippling)は

点の密度だけで明暗を作る技法で、

ペン画の中でも特に柔らかい光を

表現しやすい描き方です。

線を使わず点だけで

トーンを積み上げていく為、

グラデーションが

自然につながりやすく、

硬さの少ない、にじむような光を

出す事ができます。

点描が向いているモチーフとしては、

例えば次のようなものがあります。

- 肌

- 植物

- 動物

- 霧や靄、空気感を強調した背景

明るい部分では出来るだけ点を打たず、

紙の白さをそのまま残します。

中間調では、点と点の間隔を

やや広めに取り、

一定のリズムで置いていく事で、

滑らかなトーンの変化が生まれます。

暗部では徐々に点の密度を高め、

隙間がほとんど見えない程度まで

積み重ねる事で、

深い影を表現できます。

点の大きさや押し圧を

少し変えるだけでも、

光の質感にニュアンスが出ます。

境界を急に切り替えず、

点の間隔を少しずつ変化させながら

トーンをつなげていく事で、

柔らかい光の移り変わりが

自然に見えるようになります。

線によるハッチングよりも

硬さが出にくい為、

頬の丸みや布の起伏など、

穏やかな光が流れている部分に

特に向いています。

時間はかかりますが、

その分、他の技法では

出しにくい空気感や、

ほんのりとにじむ光を

表現できるのが

点描の大きな魅力です。

光を強調するための構図と演出

光は構図の中で作品の主役を

際立たせるための重要な

要素となります。

ここでは、

絵の中で光を強調する為の

構図と演出について

解説をしていきます。

視線を誘導するための光の配置

光が当たる部分は

自然と視線が集まるため、

作品の主役を

どこに置きたいかを決めることで

光の配置が決まります。

- 主役:明るく

- 脇役:中間調

- 背景:暗く

このように3段階で構図を設計すると

視線がスムーズに動くので、

ストーリー性が生まれやすくなる

という事になりますね。

視線誘導は魅力的な絵作りにおいて

大切な要素でもあるので、

作品のクオリティを

もう1段階上げるのであれば

重要な考え方となります。

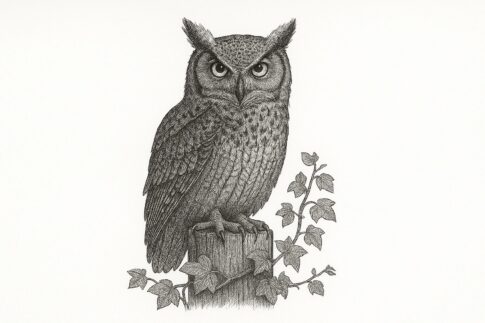

逆光構図でシルエットを描く

逆光はペン画との相性が

非常に良い表現です。

その理由として、

ペン画は線を重ねるものの、

白に関しては紙そのものの色を

使う事になるからです。

手数が増える事によって

紙が黒くなりますが、

逆光であった方が

描きやすくなる

という事でもあります。

他にも、

- 影の密度を高く

- 輪郭線を白く残す

- 背景を明るくする

これだけでも印象的な作品になります。

動物、人物、木々、建築物など、

どのモチーフでも効果的ですので

制作に取り入れてみてください。

反射光(レフ光)を意識する

反射光とは、

影側にわずかに差し込む

光のことを指します。

これは光の表現において

非常に重要な役割を持っています。

特に鉛筆デッサンにおいて

この反射光については

特に繊細な表現を

していく必要がありますね。

ただし、主光源が当たっていない

影の中にも周囲の物体や床・壁に

反射した光が入るため、

影の全てが真っ黒に

なるわけではありません。

この反射光を適切に描く事で、

モチーフの形がより立体的になり、

全体の空気感が出ます。

また強すぎると光源が

2つあるように見えてしまうため、

あくまで控えめな明るさを意識します。

ペン画では鉛筆デッサンのような

ぼかしの表現が使えないため、

反射光の表現は

影の密度をあえて下げる、

線を抜く、線の角度を変える

などの工夫で表現していきます。

例えば球体なら

影の中心を最も濃くし、

影の外縁に向かうほど

明るくしながら、

その中でも壁側の部分に

薄い光を残すと

自然な反射光が生まれます。

金属の場合は

反射光の境界がはっきり

出ることが多いため、

線の方向を変えて

急激な明度差を作ると

リアルさが増します。

布や植物でも反射光は存在するため、

「影の中にわずかな明るさがある」

という基本ルールを覚えておくと、

光と影の関係を正しく

捉えられるようになるので

覚えておきましょう。

ペン画で光を描く練習方法

光の理解は日々の練習の

積み重ねによって磨かれていきます。

光を制することは

モチーフへの理解にも繋がるので、

結果的にどのモチーフにも

対応する事が出来るようになる

という事ですね!

ここでは、ペン画における

光の描く練習方法について

紹介をしていきたいと思います。

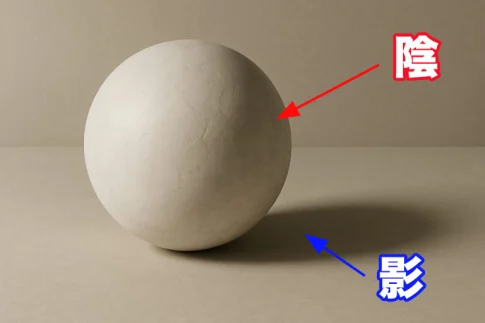

立方体・球体の光の練習

基本となる形態は

すべてのモチーフの基礎となります。

光源を設定し、陰影の境界、

反射光、影の落ち方を

分析しながら描くことで、

光の理解が深まります。

特に陰影についての理解を深める事で

モチーフおよび光の理解に

繋がる事となります。

陰影については

こちらの記事で詳しく解説をしているので

あわせてご覧になってください。

静物モチーフで光を研究する

瓶・カップ・布・植物など、

光の入り方がまったく違うモチーフを

描き比べるのは非常に効果的です。

- 透明

- 反射

- 凸面

- 凹面

- 柔らかい布

など、それぞれ光の動きが異なるため、

理解が一気に進みます。

こちらのページでも解説をしていますが、

デッサンの基本となる形態に加えて

初心者の方でも

取り組みやすいモチーフから

練習をする事をオススメします。

写真をモノクロ化して光の流れを見る

写真をモノクロ化することは、

光を理解する上で非常に効果的です。

僕自身、制作をする上で

明暗バランスを確認するためにも

スマホのカメラ機能で撮影した写真を

モノクロに変換する事を

割と頻繁に行っていたりもしますね。

カラー情報には

色相や彩度が含まれるため、

初心者は明暗の流れを

見落としやすくなります。

一方でモノクロ化すると、

- 明るい部分

- 中間

- 暗部

この三段階が明確に分かれ、

光の方向と強さが一目で

把握する事が出来るようになります。

そこでまずは写真アプリのモノクロ機能や

Photoshopのグレースケール

変換などを使って、

光の流れを視覚的に捉えていきます。

こうする事で、

- ハイライト

- 中間調

- シャドウ

これらの陰影のどこが最大で

どこが最小なのかを観察する事で、

モチーフの立体構造が

理解しやすくなります。

特に瓶やガラス、

反射物などの複雑な光は、

モノクロ化するだけで

コントラストの差が大きくなる事が

見えてくるようになりますね。

また、モノクロ化した写真に対して、

自分で光源の位置を推定する

練習をすると理解が深まります。

光源の高さ、角度、

距離が分かるようになると、

ペン画での影の落ち方が自然になり、

どんなモチーフでも

破綻しにくくなります。

モノクロ化は、ペン画の練習において

最もコスパの良い教材と言えます。

他にも写真を元に描く事の効果については

以下の記事でまとめているので、

こちらもあわせてご覧になってください。

光源別の描き方の比較

光源の位置は、

ペン画における陰影の設計図となる

要素のうちの1つです。

どこから光が当たるかによって

影の長さ・形・方向が変わるため、

まずは光源を一つに

固定することが大切です。

仮に同じモチーフであったとしても、

光源の位置だけで

作品の印象は大きく変化します。

ここでは代表的な光源パターンごとに、

描き方のポイントを比較しながら

整理していきます。

斜め上(45度)からの光

最も立体感が出る光源で、

デッサンの基礎としても

よく使われます。

影はモチーフの後方に伸び、

光と影の境界が自然に見えるため

初心者でも扱いやすいです。

僕もよほどのことがない限り、

制作の場面においても

斜め45度で描くのが主流です。

作風のテーマによっては

光源の位置が変わるかもしれませんが、

一般的にはこの角度で描いて

問題はないかなと思います。

描き方のポイント

- ハイライト位置が明確になり、

形が読み取りやすい - 影は長すぎず短すぎず、

自然な距離に落とす - 反射光が比較的入りやすい

- 物体の“面”が理解しやすく、

形体練習に最適

真横からの光

影が長く伸びる事で、

絵の中にドラマチックな雰囲気を

出す事が出来ます。

真横からの光に関しては

建築物・風景・人物の横顔

といったモチーフと相性が良い光です。

描き方のポイント

- 光が当たる面と

当たらない面の差が強くなる - モチーフの凹凸がはっきりと出る

- 影が横方向に長く伸びるため、

密度で徐々に暗くする - 反射光の入り方が明確に観察できる

真上からの光

彫刻のような印象になり、

影が短く、下方向にまとまります。

静物・食材・器などの

俯瞰構図と相性が良い光源です。

描き方のポイント

- 影が短い代わりに、

形の理解がとても重要 - 面の角度によって

光の強弱が大きく変化する - 球体・円柱などは

明度差が滑らかになりやすい - 中間調の幅が広いため、

ハッチングの密度調整が必須

逆光(シルエット)

最も印象的で、

作品に強い存在感が出ます。

動物・人物・植物・建築物の

“形そのもの”を見せるのに適しています。

描き方のポイント

- 主役は“影として描く”意識が必要

- 輪郭をほのかに白く残すと

光の縁が生まれる - 背景を明るくして

コントラストを強調する - 内側の描写(中間調)は控えめに

- 黒ベタではなく、密度の違いで

“影の深さ”を作ると上級者感が出る

逆光は破綻しやすい難しさがありますが、

成功すると強烈な美しさを生む光源です。

下からの光(逆照明・足元照明)

ホラー的、幻想的な印象が強まり、

特殊な雰囲気を出したいときに

使われます。

描き方のポイント

- 影が上方向に伸びるため違和感を出しやすい

- 鼻・アゴ・目の下などの影が逆転する

- 線の密度を慎重に調整しないと破綻しやすい

- 中間調を多めにし、

光の“説明”をしっかり行うことが重要

モチーフ別の光の入り方

光の入り方は“モチーフの性質”によって

大きく変わります。

質感・形状・表面の反射率によって

光の動きが異なるため、

対象ごとの特徴を理解することで、

より正確な描写が可能になります。

ここでは、モチーフごとに異なる

それぞれの光について

みていきましょう。

金属(強い反射・高コントラスト)

金属は光を強く反射し、

明暗差が最も激しいモチーフです。

ハイライトが極端に白く、

影も非常に深く落ちるため、

コントラストを大胆に付ける

必要があります。

描き方のポイント

- ハイライトは“完全な白”で残す

- 反射が複雑に入り込むため、

境界がシャープ - クロスハッチングで急激な明度差を作る

- 背景や周囲の物体の形が金属面に映り込む

- 曲面金属は縦方向のグラデーションが強い

布(柔らかい中間調・やわらかな影)

布は凹凸が多く、

しわ・折り目の明暗が

緩やかに変化します。

金属とは反対に、

中間調がとても多いモチーフです。

描き方のポイント

- しわの谷は影が深く、山は光が当たる

- 影の境界は“鋭くしすぎない”

- ハッチングの方向をしわの流れに合わせる

- 明暗差よりも“曲線のリズム”を重視

- 柔らかな影は線の方向を揃えて滑らかに描く

【補足】

布を描く際は、複雑な形よりも

光の流れを追うと自然になります。

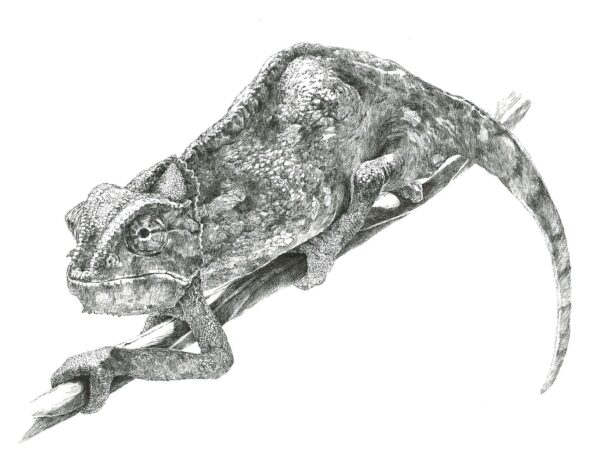

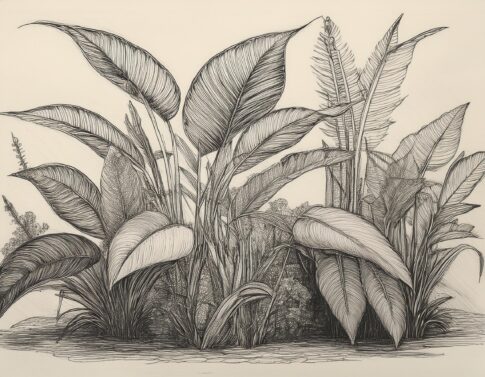

植物(散乱光・複雑な反射光)

植物は透明感のある部分と、

不透明で影になる部分が混在しています。

葉は薄く、光が透けたり

裏側に反射したりするため、

観察が非常に重要です。

描き方のポイント

- 葉の縁に反射光が入りやすい

- 葉の中央脈などは

光がよく当たり白くなりやすい - 厚みのある葉は影がくっきり

- 透過光がある場合は、

影の中にも“透けた明るさ”が入る - 点描を使うと柔らかい質感が出やすい

自然物は光が複雑に動くため、

形を追いすぎず“光の通り道”を

見ると良いです。

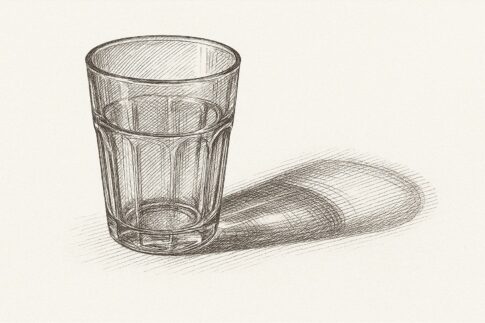

ガラス・透明物(透過光・反射光の二重構造)

透明物は光の通り道が複雑で、

反射と透過が同時に起こるモチーフです。

描き方のポイント

- 透過部分は“線を少なく”して軽さを出す

- 反射光は細く鋭く入る

- ガラスの厚み部分は影が濃く出る

- 中身がある場合は屈折によって影が変形

- 光の境界が乱れやすいので観察が最重要

ガラスは“描きすぎない勇気”が

必要なモチーフです。

木材・岩・建築物(硬質・方向性のある影)

硬い物体は光の落ち方が

安定しているため、

線の方向性がとても重要です。

描き方のポイント

- 表面の凹凸に沿った陰影が生まれる

- 木目や石の模様は

光によって強弱が決まる - 影はくっきりしやすい

- クロスハッチングで重厚感が出る

- モチーフの角やエッジ部分は強く光る

ペン画における光に関するよくある質問【FAQ】

Q1:ペン画で光を強く見せるコツは何ですか?

A:光を強く見せるためには

「白を残す」意識が重要です。

影の密度を上げるほど

光が際立ちます。

Q2:初心者でも光の表現はできますか?

A:形体を理解して、

光源を一つに決めて描いていけば、

初心者の方でも少しずつ光の表現を

身に付けていく事が出来ます。

まずは球体・立方体から

練習するのがおすすめです。

Q3:点描とハッチングはどちらが光の表現に向いていますか?

A:柔らかい光なら点描、

シャープな光なら

ハッチングが向いています。

モチーフによって使い分けます。

Q4:光源はどの位置が描きやすいですか?

A:最も描きやすいのは

斜め上からの光(45度)です。

立体感が出やすいため

練習にも適しています。

Q5:逆光のペン画はどう描けば良いですか?

A:影の密度を高くし、

輪郭を少し白く残すと

シルエットが綺麗に出ます。

ペン画における光についてのまとめ

光を理解し、意識して描くことで

ペン画は劇的に変わります。

線の密度、方向、光源の位置、

影の境界、反射光。

これらを把握する事で、

モチーフが立体として

そこに存在しているように

見えてきます。

光は難しいテーマですが、

練習を積むほど確実に上達し、

作品の世界観を豊かにしてくれます。

ぜひ、日々の制作の中で光を観察し、

自分だけの表現を磨いて

いってくださいね!

また、冒頭でも紹介しましたが、

ペン画の基本技法を

まとめたページもございます。

制作の流れや線の扱い方を

整理して学びたい場合は

こちらをご覧ください。

⇨ペン画の基本技法はこちら

※筆者:小笠原英輝

※本記事は多摩美術大学大学院を修了し、

ペン画とデッサンの制作、

指導を続けている

自身の制作経験を元に、

実際に効果を確認してきた光と陰影の

表現方法を分かりやすく

まとめたものです。

外部の宣伝ではなく、

再現性を重視した技法を紹介しており、

初心者の方でも制作に取り入れやすいよう

構成しています。