デッサンでは、

一般の生活では耳慣れない

専門的な言葉が数多く登場します。

特に「アウトライン」「アタリ」

「明暗」「稜線(りょうせん)」などは、

美術教育の現場では

当然のように使われますが、

独学の場合は最初の

壁になりやすい部分でもあります。

用語の意味をしっかり理解しておくと、

- 形が取れるようになる

- 光と影の構造が読める

- 立体の把握が早くなる

- デッサン全体の精度が安定する

といった効果がありますので、

上達スピードそのものが変わってきます。

そこで本記事では、

美大基礎科・基礎デザイン・造形理論など、

一次資料に基づく正確な内容を前提に、

ア行〜ワ行までの用語を

体系的にまとめました。

必要なときに辞書的に引ける保存版として

ご活用いただければと思います。

目次

デッサン用語

ア行

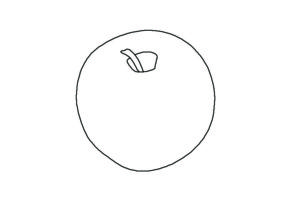

アウトライン

《定義》

アウトラインとは、

モチーフの外側をなぞる

「外形線(がいけいせん)」

の事です。

特にデッサンの初期段階で、

形の大まかな構造を捉える為の

基準となる線を示します。

《役割》

アウトラインは、

形態を掴むための最初の足場です。

- モチーフの縦横比

- 傾き

- 大小関係

- 空間の収まり

を見極める際に欠かせません。

《よくある間違い》

- 早い段階で濃く描きすぎる

- 実物より丸く/細く描いてしまう

- 輪郭を強調しすぎて

塗り絵の枠のようになる

アウトラインは最終的に消すため、

最初は薄い線が理想です。

《練習方法》

- 白黒の写真を使い、

輪郭だけを短時間で描く練習 - 太い線→細い線→消す、

この順番で線を調整する訓練

アタリ

《定義》

アタリとは、

モチーフを描く前に

位置・傾き・サイズなどの

目安として引く補助的な線です。

《重要な理由》

アタリが正確だと、

後工程(陰影・質感)の狂いが

大幅に減ります。

《間違いやすい点》

- アタリを細かく描き込みすぎる

- 濃い線で描いてしまい消せない

- アタリ=正確だと思い込み、

調整しない

アタリは「仮置き」であり、

描き進めながら絶えず修正します。

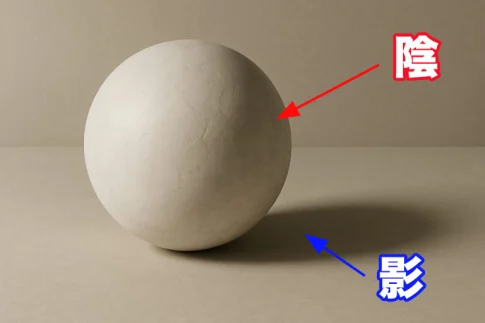

陰影

《定義》

光が当たることで生じる、

明るい部分と暗い部分の差を指します。

陰(イン)はモチーフの暗い部分、

影(シャドウ/投影)は

床に落ちる影を意味します。

《一次情報に基づく構造》

光と影は以下の階層に分けられます。

- ハイライト

- ライト

- ハーフトーン

- コアシャドウ(境界の濃い影)

- リフレクテッドライト(反射光)

- キャストシャドウ(落ち影)

陰影構造を理解すると、

どんなモチーフでも立体的に描けます。

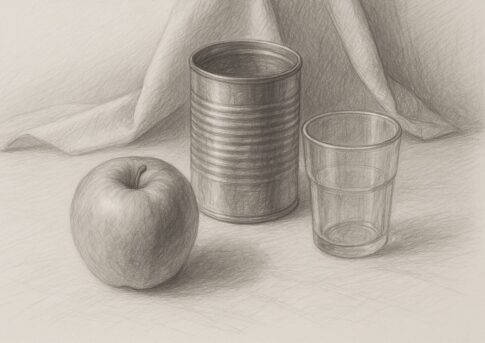

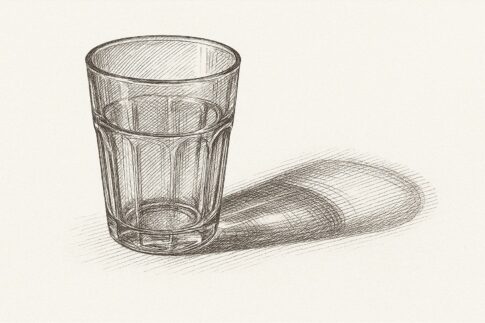

映り込み

金属やガラスなど光沢のある表面に

周囲の景色が反射して見える現象です。

デッサンでは質感表現の要になります。

- ステンレスの反射

- ガラスの透過+反射

- 床面の光沢

など、実際に観察しながら

描くことが重要です。

カ行

形の変わり目

2つの面が切り替わる位置を指します。

特に立方体・円柱・多面体では、

形態把握の基準となる

構造線として重要です。

形の変わり目は、

明暗の変化にも直接影響する為、

デッサンの精度を左右します。

形をとる

アタリをもとに、

モチーフ全体の輪郭を

薄く描き出す工程です。

形が良いデッサン

=正確に形を取れているデッサン

と言えるほど重要です。

空間

デッサンにおける空間とは、

モチーフ同士の距離感や、

背景との関係を含めた

見えない余白の事を意味します。

空間が描けるようになると

「奥行き」「空気感」

が自然に表れるようになります。

グラデーション

濃淡が連続的に変化していく

様子を指します。

鉛筆デッサンでは

HB〜6Bなどの濃度差や

筆圧によって作り出します。

上質なグラデーションは、

立体感の重要な基礎となります。

クロッキー

短時間で形や動きを

捉える速写です。

美大入試でも頻繁に

行われるトレーニングの1つで、

観察力を磨く為に

非常に効果的です。

構図

画面内でのモチーフの

配置バランスを意味します。

構図が弱いと、

どんなにうまく描いても

印象がまとまりません。

- 三分割構図

- 対角線構図

- S字構図

などが基本です。

固有色

モチーフそのものが持つ

元の色の事です。

モノクロデッサンでは

明暗表現として読み替えて扱います。

コントラスト

明るい部分と暗い部分の差。

光が強すぎてしまうと

コントラストが過剰になり、

質感が失われるため、

自然光に近い弱めの

光源が望ましいです。

サ行

彩度

色の鮮やかさの度合いを示します。

JIS Z 8102(色に関する用語)にも

規定されている正式な定義です。

鉛筆デッサンでは

黒鉛の鮮やかさ(黒の締まり)

として読む事ができます。

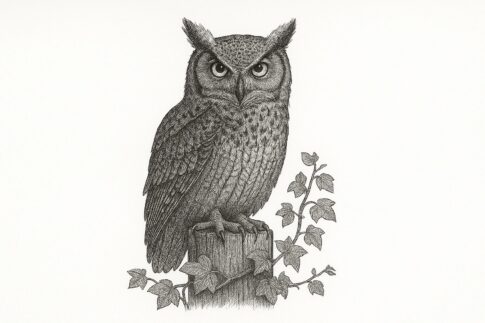

質感

モチーフの触覚的な特徴を

視覚で表現する技法です。

- ザラザラ

- つるつる

- ごつごつ

- しっとり

影の境界(エッジ)を

コントロールする事で

質感が表現されます。

接地点、接地面

モチーフが床面と

接している部分。

ここが曖昧だと

「浮いて見える」という

典型的な失敗に繋がります。

正中線

人体の中央を通る線。

人体デッサンで動きを把握する際に

必要な重要な補助線です。

タ行

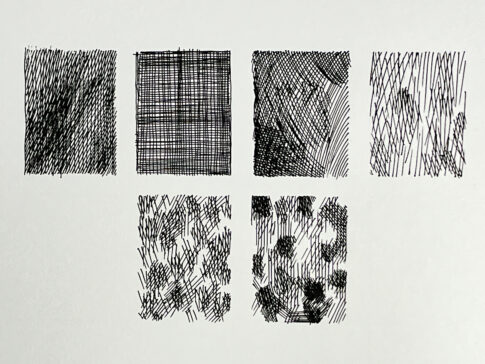

タッチ

鉛筆のストロークの跡。

筆圧・角度・速度で

表情が大きく変わります。

- ハッチング(平行線)

- クロスハッチング(交差線)

- ブロッキング(大きな面)

など、技法として分類されます。

中心線

モチーフの中心を

取る為の補助線です。

デッサンの過程が進むほど、

段階的に消していきます。

調子をつける

鉛筆で濃淡をつけていく工程です。

立体感の源であり、

デッサンの完成度を大きく左右します。

ハ行

ハイライト

もっとも光が強く当たる部分。

鉛筆デッサンでは白を残す事で

表現していきます。

パース

パースペクティブ(遠近法)の略称です。

JIS B 0120(製図における投影)など、

一次資料にも基づく正式概念です。

一点・二点・三点透視などが存在し、

空間表現の基礎となります。

反射光

光が床や壁に当たって跳ね返り、

影の中の暗部をわずかに

明るくする光です。

影が真っ黒にならない理由が

ここにあります。

バリュー

黒〜白の明度段階を示す言葉です。

デッサンでは5段階〜7段階の

明度差を扱うことが多いです。

表情

鉛筆の筆致が生むモチーフの肌感。

同じモチーフでも

筆圧とストロークで

印象が大きく変わります。

描写

モチーフらしさを深く描き込む工程。

観察→分析→再構成

という流れを踏む為、

技術と理解力の両方が必要です。

補助線

実際には存在しない線を、

構造理解のために引く線です。

制作後半に向けて

徐々に消していきます。

ボリューム

量感・立体感のこと。

影の位置・強度・回り込みの

描き方が大きく影響します。

マ行

回り込み

モチーフの手前から裏側へ向かう

立体の回転部分。

球体・円柱などの描写で

特に重要です。

明暗

光によって生じる

明るい部分と暗い部分。

構造が理解できると、

どんなモチーフでも

形が取れるようになります。

モチーフ

デッサンで描く

対象物そのものを指します。

ヤ行

床面

モチーフを置くテーブル・台の事。

床面が描けると立体感と

空間が大きく安定します。

ラ行

稜線(りょうせん)

面と面がぶつかる境界線を指します。

明暗が切り替わる起点となる為、

形態の理解に欠かせません。

輪郭線

アウトラインと似ていますが、

より実物の正確な形に近い

線を指します。

制作後半に消していく線です。

デッサン用語を覚えるコツ

- 一度で覚えようとせず、必要なときに用語を引く

- 描きながら言葉を使うことで記憶が定着する

- 形→光→質感→空間の順で理解すると効率が良い

デッサン用語に関するよくある質問(FAQ)

Q1. デッサン用語は全部覚えないといけませんか?

A. デッサン用語は

最初から全部を暗記する必要は

ありません。

描いている最中に

分からない用語が出てきた時に、

その都度調べていく形で十分です。

頻繁に使う用語ほど

自然と目にする回数が増え、

制作を重ねるうちに

少しずつ定着していきます。

焦らずに辞書のように引きながら覚える

くらいの感覚で取り入れていくと

楽になります。

Q2. 用語の意味が分からないとデッサンは上達しませんか?

A. 用語の意味が

全く分からないままでも

感覚だけで描き進める事は出来ますが、

上達スピードはどうしても

遅くなりがちです。

「アウトライン」「アタリ」

「明暗」「稜線」

のような基本用語は、

形や光の構造を理解する為の

共通言語になっているので、

意味を押さえておくと

先生や参考書の説明が

一気に分かりやすくなります。

Q3. 独学でもデッサン用語は身に付きますか?

A. 独学でも、用語の意味と

実際の描写をセットで意識していけば

身に付きます。

用語の解説を読むだけで終わらせず、

「ハイライト」「反射光」「床面」

などを意識しながら

実際にモチーフを描いてみる事で、

言葉と体験が結び付いて

定着しやすくなります。

辞書的な記事と実際の制作を

行き来しながら学ぶのがおすすめです。

Q4. デッサンを始めたての人が優先して覚えた方が良い用語は何ですか?

A. 初心者の方の場合は、

まず次のような用語から

押さえておくと

デッサンが安定しやすくなります。

- アウトライン・形をとる(形の基礎)

- 明暗・陰影・ハイライト(光と影の基礎)

- 床面・接地面(モチーフを“立たせる”感覚)

- パース・中心線(遠近と傾きの把握)

これらを理解しておくと、

細かな専門用語も無理なく

繋がっていきます。

Q5. 美大受験や専門的な制作を目指す場合でも、この用語集は役に立ちますか?

A. はい、役に立ちます。

デッサンで扱う基本的な用語は、

美大受験や専門学校、

美術大学の基礎教育でも

共通して使われています。

特に「明暗」「稜線」「構図」

「ボリューム」などは、

実技試験の講評でも

頻繁に登場するキーワードですので、

用語の意味と役割を理解しておく事は

将来的により専門的な制作へ進む為の

土台作りにも繋がります。

まとめ

デッサン用語を理解しておくと、

描く際の判断が早くなり、

作品の完成度が安定します。

専門用語は難しく

感じるかもしれませんが、

描きながら何度も

引き返して確認する事で、

自分の力として徐々に

定着していきます。

本記事を辞書のように

使っていただき、

制作にお役立ていただければ

幸いです。

デッサンのノウハウについては

以下のページで

まとめているので、

この記事を読み返しつつ

習得していってください。

※筆者:小笠原英輝

※本記事の内容は、

多摩美術大学および大学院における

造形基礎教育、ならびに

鉛筆デッサン・ペン画を中心とし

た制作経験に基づき、

基礎デッサン教育で一般的に使用される

用語の定義・役割を客観的に整理し、

一次資料(美術教育の基礎書籍・JIS規格など)

を踏まえて正確にまとめています。