ボールペンは日常生活を送る上で

身近にある道具ではありますが、

画材として使う事で、

立派な作品に仕上げていく事も

出来るようにもなります。

一言にボールペンと言えども、

文字を書くだけでなく、

絵として表現をする事も

出来てしまいます。

僕自身、大学の卒業制作を描いた際に

ボールペンを使って描いており、

無事に卒業する事が出来ました。

学生時代は水彩画をメインに

絵を描いていましたが、

最終的には細かい表現が出来る

ボールペンを選んでの制作となりました。

現在はボールペンではなく、

丸ペンというペンと

カラーインクを併せて使い、

幻想的な作風を手掛けていますが、

初心に振り返ると、

ボールペンという道具は

自分にとっての原点と

言えるものだと思っています。

そこで今回は、僕にとってある意味で

原点とも言えるボールペン画について、

魅力や上達方法などをまとめております。

絵を上達させる為にも、

デッサン力がある事で

その分作品の魅力も

増す事が出来ますが、

ボールペン画というジャンルには

様々な作風があるので、

一概には言う事が出来ません。

ですが、僕個人の視点から見た

ボールペン画について

まとめさせてもらいましたので、

参考にしていただければと思います。

また、ペン画の基本技法を

まとめたページもございます。

制作の流れや線の扱い方を

整理して学びたい場合は

こちらをご覧ください。

⇨ペン画の基本技法はこちら

目次

ボールペン画とは?

ボールペン画とはその名の通り、

ボールペンを使った絵画作品の事を

言います。

ボールペン画というジャンル自体

最近出来たものですし、

油絵や水彩画と比べると

かなりマイナーな部類と

言えるかもしれません。

ですが、17世紀を代表する

オランダの画家レンブラントや、

ルネサンス期を代表する

レオナルド・ダヴィンチといった

誰もが知る有名な画家達の

ペン画作品が数多くあります。

ちなみに、ボールペンが世界で

初めて誕生したのは

1884年のアメリカだそうです。

ですが当時の技術では

インク漏れが酷かったらしく、

一般的に実用がされなかったのだとか。

その後、改良された後に

現在のボールペンの原型となったものが

1943年に誕生したとされます。

その為、今現在使っているボールペンが

出来てからまだ100年も

経っていない状態ですので、

14世紀後半頃に生まれた油絵などとは

その歴史に大きな差があると言えますね。

ですが、それだけ

新しい画材&画風である事から

今後も発展の余地があったり、

まだ見ぬボールペン画作品を見る日が

今後訪れるのかもしれません。

それはもしかしたらこの記事を読んでいる

あなたかもしれませんし、

あるいは意外な人物によって描かれた

作品になるかもしれませんね。

ボールペン画の4つの特徴

根気があれば誰でも続けられる

ボールペン画の特徴の一つとして、

他の技法と比べて根気のいる作業

であると言えます。

コツコツと出来る作業が

好きな人にとっては、

苦もなく時間を忘れて楽しむ事が

できるかもしれませんが、

飽きっぽい人にとっては苦痛を

感じてしまわれるかもしれません。

基本的には同じ作業の繰り返しだったり、

緻密な作業が求められる

技法ではありますが、

根気と継続力がある人であれば

どんな方でも続けられる

技法でもあります。

安価で初心者でも始めやすい

ボールペン画に必要な道具は、

紙とペンさえあればいつでも誰でも

始める事が出来てしまいます。

それこそ子供からお年寄りの方まで、

気軽に始める事ができたりもします。

必要な道具一色を揃えたとしても、

数千円から数万円程度あれば

作品作りをする上で十分な道具を

揃える事が出来るので、

懐に優しい絵の描き方であると

言えますね。

僕自身、初めの頃は

150円か200円程度の

ボールペンを使って絵を描いていましたし、

かなり長持ちするので非常にコスパに

優れている道具であると思います。

場所を取らずに絵が描ける

一般的に、油画や水彩画を描く際には

イーゼルを立てたり、

パレットを置くスペースを確保するなど、

キャンバス以外にも何かとスペースが

取られてしまいがちです。

一方でボールペン画の場合、

机上のスペースさえあれば

スペースを取る事なく絵を描く事が

出来るようになります。

基本的にはボールペン、鉛筆、消しゴム

があれば描く事ができますし、

インク漏れも気にする必要もないので、

多少雑多に道具が散らかっても

汚れる心配もありません。

それ以外の絵の具を必要とする技法の場合、

何かの拍子にチューブを潰してしまったり

パレットをひっくり返してしまったりと、

何かと取り返しのつかない事に

なりかねません。。

ですが、ボールペンであれば

そういった心配もありませんので、

安心して制作に取り組む事が

出来るようになるという事です。

カラーボールペンを使えばバリエーションがさらに増える

ボールペン画は主に

モノクロで描かれた作品が目立つ為、

黒一色で描いたものと思われがちです。

ですが、色のついたインクを使う事で、

絵画のような作品に仕上げていく事も

可能になってきます。

実際に画材屋さんに足を運んでみると、

様々な色のボールペンが

取り揃えてあったりもします。

特に大手の画材屋であれば

数十種類のカラーバリエーションが

豊富に取り揃えてあるので、

一式揃えてしまうとそれなりの値段に

なってしまいそうです。

人によってはモノクロで

こだわっている作家さんもいれば、

カラーボールペンを使って

制作をしている方もいるので、

自分に合ったやり方を探してみるのも

良いと思います。

ボールペン画のデメリット

先ほどはボールペン画の特徴について

ご紹介させてもらいましたが、

一方でそのデメリットも

あったりもします。

それについて、いくつか

ご紹介をさせてもらいますね。

光による経年劣化

ボールペンのインクには、

- 水性

- 油性

- ゲルインキ

などが使われています。

油性ボールペンは溶剤に

有機溶剤を使用している為、

耐久性・耐光性に優れており、

作品の長期間保存が可能となります。

一方で水性で染料を使ったインクの場合、

描き心地が滑らかではあるのですが、

長期間保存するにあたって

色が退色してしまいやすい

といったデメリットも存在します。

もし色んなボールペンを試してみた上で

自分に合ったボールペンの色が

退色してしまったら、

絵を保存する際に注意が

必要かもしれません。

これは僕自身、過去に

失敗した経験があるのですが、

原画作品として保管を考えているのであれば

油性、あるいはゲルインキのボールペンを

使用することをオススメしています。

そうでないと、せっかく精魂込めて

描いた作品が時間と共に

色落ちしてしまうので、

そのような事にならない為にも

画材選びは大切です。

インクの詰まり

ボールペンで描いていると、

時々中のインクが詰まって

描けなくなってしまう事があります。

その場合、インクの芯を温めたり、

ティッシュの上で

書き殴ったりする事で

解消される事もありますが、

インクが古かったり、

何かしらの不具合があったりすると

インクが出ないままと

なってしまいます。

インクが詰まって出なくなってしまうと、

新たに買い足したり、

あらかじめストックを備えておく

必要があります。

線を消す事が出来ない

ボールペンの中には、

インクを消す性能が備わっている

ボールペンもあります。

ですが、基本的には

ボールペン画を描く際は

消せないインクのものを使用する事に

なってくると思います。

その中でも保存に適している油性や

ゲルインキのボールペンを

使う事になりますが、

鉛筆と違い、消しゴムで線を消す事が

出来ません。

一応、砂消しゴムという特殊な消しゴムで

消すことは出来なくは無いですが、、、

強く擦り過ぎてしまうと

紙を痛めてしまう恐れがあるので、

多用することはあまりオススメできません。

ボールペン画は一度描いたら

修正が出来ないという

デメリットがありますが、

それを踏まえた上で

取り組んでいく必要がありますね。

ボールペン画初心者は何から始めれば良い?

ボールペン画は初心者の方でも

始めやすい画風ではありますが、

これからボールペン画を始めるにあたって

この章では上達する上での

方法についてまとめています。

まっすぐな線や細かい線を描く練習をする

ボールペン画を始める上で、

まずは線を描く事に慣れる事が大切です。

様々な線を描く事で、その一本一本が

絵を描く上で大切な要素と

なってくるからですね。

特に線の綺麗さであったり、

タッチの種類や組み合わせ方などによって

作品にも影響を及す事となってきます。

なので、まずはボールペンを使って

紙に直線を描く練習から

始めてみることをオススメします。

その理由として、

線を書くことに慣れていないと、

直線を描くことすらおぼつかない

状態となってしまうからです。

ボールペン画には多種多様な線を使って

描いていくことになりますが、

基本となる直線を

フリーハンドで書けるかによって、

線を自在に操れるようになってきます。

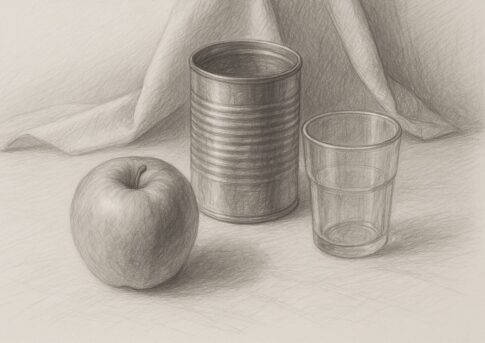

簡単なものから描き始める

ボールペン画に慣れる為にも、

まずは簡単なモチーフから

描いていく事をオススメします。

その理由として、いきなり難しいものから

描き始めてしまうと

挫折してしまうからです。

最初からレベルの高い

モチーフを選んでしまうと、

そもそも描き方が分かりませんし、

自分なりの攻略法を

見出しづらくなってしまいます。

なので初めのうちは、

ボールやコップなどといった

簡単な形態のものを選ぶと良いですね。

デッサンをする際のモチーフの選び方や

自分の画力に応じた練習方法等については

以下の記事にまとめているので

こちらも参考にしてみてください。

基本的なデッサン力を身につける

ボールペン画を描く上で、

水彩や油絵などの技法と同様に

デッサン力が備わっていることで、

作品も良いものとなってきます。

「抽象画や独自の技法であれば、

デッサン力は必要ないのでは?」

と思われるかもしれませんが、

デッサンという基礎が備わった上で

描かれている絵というのは、

作品として破綻していません。

これは特に目が肥えている人ほど

一目で分かる事でもあるので、

絵のコレクターさんなど瞬

時に見分ける事が出来てしまいます。

この記事を読んでいるあなたが

有名人や芸能時でない限り、

絵を買うお客さんというのは

コレクターと呼ばれる方が

購入される事が多いです。

もしくは知人の方であったり、

たまたま絵を見てくれた人が

気に入ってくれて

絵を買ってくれる事もありますが、

中々ファンやリピーターになるまでには

いくつかハードルもあります。

人によっては

「ファン向けに作品を描いて

販売ができるのであればそれでも構わない」

と思われるかもしれませんが、

様々なチャンスを広げるという意味でも

デッサン力があった方がお得

という事ですね。

以下のページでは、

デッサンの始め方について

初心者の方でも分かりやすく

学べるようにまとめています。

デッサンについて一から

学んでみたいと思っている方に

オススメです。

根気よく続ける事

ボールペン画は気軽に始める事が出来ますが、

それと同時に根気のいる技法でもあります。

『線』と『点』のみで描かれる為、

筆のように『面』で描く技法とは違い、

制作にどうしても時間がかかってしまう事が

しばしばあります。

ボールペン画は作品を完成させるまでに

根気がいる作業が続きますが、

それを楽しめるようにコツコツと

続けていく工夫が必要になってきます。

ボールペン画の代表的な技法

この項目では、ボールペン画で使われる

技法についてご紹介します。

ボールペンに限らず、

丸ペンや水性ペン等でも使う事が出来るので、

場面に応じて使い分けてみてください。

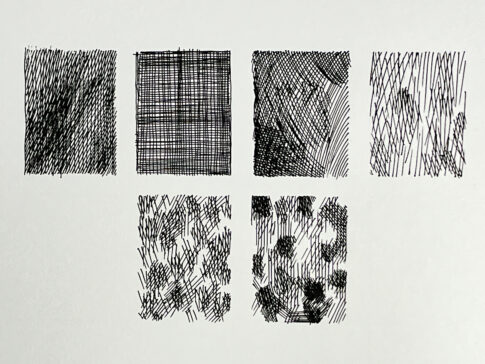

クロスハッチング

『クロスハッチング』とは、

線を交差させる事で

色調を暗くしたい面などに

用いられる技法です。

色々な方向に向かう線同士を

組み合わせて使う事で、

デコボコとした重量感のある質感や

雨風にさらされた大木などを

表現する上で便利な技法です。

特にデッサンをベースとした手法で

ボールペン画を描く際は、

陰影の濃淡を描く上でとても役に立つので、

使用頻度の高い描き方の一つですね。

ハッチングに関しては

こちらの記事で詳しくまとめているので

参考にしてみてください。

平行線

『平行線』はその名の通り、

定規等を使ったりフリーハンドで

平行に線を引く書き方です。

先ほどのクロスハッチングとは異なり、

線同士が交わらないように気をつける為、

正確さが求められる

線の書き方でもあります。

また、平行線は垂直だけでなく

水平、斜めのパターンもあるので、

作品に合った線選びをしておく

必要があります。

平行線を使う際は、

作品全体に使う事もあれば

遠景のぼやけた木々などを描く際の

遠近感を表現をするといった

使い方もありますね。

遠近感を表現するには、

遠近法の知識や技術を習得した上での

表現をする必要があります。

タッチの描き方や技術的な事はありますが、

まずは知識を押さえておく必要がある

という事ですね。

点描

『点描』はその名の通り、

紙に点を打ち付ける事で

砂のようなザラザラとした質感を

描くのに適しています。

また、点のみで構成される

点描画を目的とした作品作りを

する人もいますが、

部分的に点描を用いて制作する事も

使い方としてはアリです。

点を打ち込む密度によっては

様々な質感の描き分けを

していく事が出来るので、

その作風にあった密度を

調整していく必要があります。

からまり線

『からまり線』とは、

線を植物のツタのように絡ませて

有機的なタッチとして描く際に

使われる技法となっています。

入り乱れている植物の葉っぱや、

羊の絡まった羊毛を

表現する際などに使われていますが、

スケッチなど屋外で描く際にも

手軽な手法として多用される事があります。

線の絡まり具合や密度によっては

異なる質感を表現する事が出来るので、

自分なりの描き方を

模索してみるのも良いでしょう。

波状線

『波状線』とは、木の木目や羽毛、

葉脈などを描く際に使われます。

古い木や割れた木などを描くのに適しており、

ささくれた感じを描く事が出来ます。

初めのうちはコツがいるかもしれませんが、

慣れてくると線のタッチだけで

質感を表現する事ができるので、

ボールペンを含むペン画の醍醐味と

言える描き方となっています。

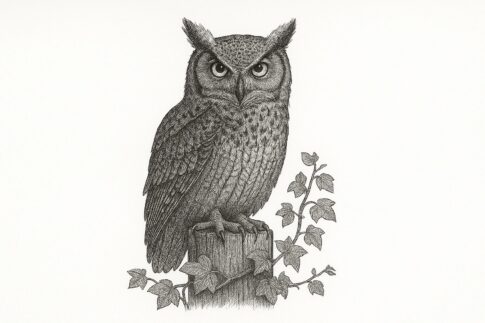

クロスライン

『クロスライン』とは、

先ほども紹介したクロスハッチングと

似ている手法ではありますが、

主に動物の毛先や雑草などを描く際に

使われる描き方となっています。

それぞれの線が無造作に描かれていますが、

全体で見るとその線が

質感を表現する上でのアクセントに

なってくるので、

重宝する線の書き方の一つでもあります。

クロスラインは、正確さよりも

多少雑な感じの方がむしろ

向いてる描き方かもしれません。

ボールペン画に適した紙

ボールペン画を描く上で、

それに適した画用紙というものがあります。

画用紙にも様々な種類がありますので、

それぞれの画材に適した紙でないと

作品にも影響を及ぼしかねない事もあります。

そこでオススメなのが、

ケント紙のような凹凸が少なく、

ツルツルとした表面の紙が

ボールペン画に適していると言えます。

その理由として、水彩画用紙のように

表面がザラザラとしていると、

ペン先が引っかかってしまう為、

インクの塊が出来てしまう

事があるからです。

感覚としては、紙の表面に

インクが引っかかってしまい、

その箇所がシミになってしまう感じです。

ボールペン画は特に細かい描写を要する為、

こうした箇所が逆に目立ってしまう為、

細やかな注意が必要なんですよね。

その為、紙が引っかからないように、

表面が丈夫でツルツルとした紙を

選ぶ事をオススメします。

ボールペンの特徴とオススメのボールペン

僕自身、これまでにいくつかの

ボールペンを使って制作をしてきました。

それぞれのメーカーによって

特徴が異なりますし、

一概にどのボールペンが良いか

というのはお答えできかねます。

やはり人それぞれ相性の良い

ボールペンがありますからね。

なので、独断と偏見ではありますが、

個人的にオススメしたいと思う

ボールペンについて

いくつかご紹介をさせてもらいますね。

油性インク

油性インクは耐水性、速乾性に

優れているインクなので、

作品の長期保存にも適しています。

また、油性インクには

『顔料』

という成分が含まれている為、

耐久性が高く、経年劣化しにくい

といった特徴を持ちます。

一方でデメリットとしては、

色がやや鈍るといった

印象となってしまいます。

長期保存ができる一方で、

色彩の高い絵を描く事がやや難しい為、

カラーバリエーションも少なく、

色彩を重視した作風には

向かないものとなっています。

油性ボールペンに関しては、

絵を描くよりも文字を書く方が

向いているという事ですね。

水性インク

水性インクは、溶剤に水を使用して

作られたインクのため、

粘度が低く、滑らかな描き心地が

特徴のインクです。

その為、書き手側にとっても負担がなく、

楽に線を書き足していく事が

可能となります。

加えて、水性インクは

発色に優れている為、

カラーバリエーションも豊富で

色彩鮮やかな作風として

仕上げる事が可能になります。

ですがその一方で、

油性インクと比べると耐久性が劣る

といった点がマイナスポイントと言えます。

ただ、僕自身、過去に何度か

水性インクのボールペンで

絵を描いた事はありますが、

小さい作品であれば

あまり色落ちは気になりませんでした。

紙のサイズが大きくなるほど

色落ちが気になってしまうところは

あるかもしれませんが、

B5サイズ未満の作品であれば

描いた時とそう大差ない印象です。

特に黒のインクであれば退色しにくいので、

水性ボールペンを使う際は

黒のインクを使うことを

個人的にオススメします。

そこで個人的にオススメのメーカーは

HI-TEC-Cのボールペンです。

一番細いので0.25mmがあるのですが、

特に細かい描写をする上で

こだわりを持って描く事が可能です。

サラサラとした描き心地も良いので、

一度手に取ってみて試してみてください。

ゲルインキボールペン

ゲルインキボールペンは、

1982年にサクラクレパスから発売された

水性インクとなっています。

このゲルインキというインクには

水性インク特有の滑らかさに加え、

油性インクの乾きやすさと

耐久性を兼ね備えているインクです。

いわば

油性と水性のハイブリットのインク

と言えます。

僕自身、ボールペンで描く際は

ゲルインキのボールペンを使う事が多く

とても重宝しています。

発売してからまだ歴史は浅いものの、

僕と同様に知り合いのボールペン画家も

愛用しているインクなので、

これからボールペン画を

描こうと思っている方にオススメしています。

デメリットを挙げるとすれば、

油性や水性のインクよりも

消耗が少し早いといった点かもしれません。

なので、絵の制作をする際は

ストックに余裕がある状態で描いた方が

インク切れを起こしてもすぐに

対処する事ができると思います。

個人的にオススメのゲルインキのボールペンは、

SIGNOとSARASAです。

両方とも描き心地は良いですが、

SARASAの方がその名の通り

描き心地が滑らかで描くのが楽しくなります。

ただし、一番細いのが0.3mmとなっている為、

細密描写にこだわって描くのであれば、

0.28mmからあるSIGNOの方が

良いかもしれません。

個人的にはSARASAは野外での

スケッチをする際に向いていると思うので、

外出時にスケッチブックと一緒に

持ち歩くようにしています。

ボールペン画の種類

今後も増えるかもしれませんが、

現時点で僕が確認している

ボールペン画についても

少しご紹介をさせてもらいます。

ゼンタングル

『ゼンタングル』は近年ブームが起きて

話題になっている絵の描き方です。

丸や三角など、簡単な模様や

パターンなどの組み合わせによって

表現される画法です。

ゼンタングルは

「禅」

と

英語で「絡まる」を意味する「タングル」

この組み合わさった造語で、

絵画の知識がなくとも

瞑想を行うように絵を描くアートとして

近年注目を浴びています。

最近はInstagramやXなどでも

見かける事が多いので、

ボールペン画を始めるきっかけとして

ゼンタングルに挑戦する人も

出てくるかもしれません。

細密画

『細密画』はとにかく緻密に描く事を目的に、

画面を隙間なく線と点で

埋め尽くすように描いていきます。

「細かく描く事が目的」であれば、

細密画には特にこれといった

定義は無いと思います。

画面一杯にひたすら丸を描き続けたり、

ランダムな模様やタッチを

描き続けるなど、人によって様々です。

また、写実的に描く事も

細密画の定義に当てはまります。

スーパーリアリズムや

写真とそっくり同じに描くなど、

ボールペンの可能性を

上げてくれるものでもありますね。

よかったら色々と調べてみてください!

スピログラフ

『スピログラフ(Spirograph)』とは、

ギア付きのプラスチックの円板を使用して

複雑な幾何学的な模様を描くための玩具です。

これは1960年代に人気になり、

子供たちや大人たちによって

アート作品や教育用ツールとして

使用されています。

僕も子供の頃、親からもらった

スピログラフで遊んでいた記憶が

僅かながらありますが、

子供でも手軽に幾何学的な模様を

描けるアイテムです。

スピログラフは、円形のギアを

大きな固定されたギアの内側

または外側に沿って動かすことで、

美しい曲線や模様を描くことができます。

これらの模様は螺旋状や花状の形をしており、

数学的な原理に基づいているので、

誰が使っても美しい模様を

描く事が出来ますね。

ボールペン画を上達させる為には?

画風によって様々な描き方がありますが、

上達させる方法について

僕からいくつか提案をさせてもらいます。

技術や知識が増えると

作品の幅も広がってくるので、

自分に合ったやり方を

模索してみてください。

ボールペン画は紙とペンさえあれば

時間や場所を問わず、

どこでも始める事が出来てしまいます。

こちらの記事では、

ボールペン画を上達させる方法についても

まとめているので、

是非とも参考にしてみてください。

まとめ

今回はボールペン画という

技法について紹介をさせて

もらいました。

僕自身、今では丸ペンと

カラーインクを使って

絵の制作をしていますが、

初めの頃はボールペン画から

手がけていました。

その理由としては、

主に手軽さと携帯に便利である

といった理由です。

ボールペン画は絵を描く技法の中でも

特に敷居が低い描き方でもあるので、

興味がある方は是非とも

チャレンジしてみてくださいね!

また、冒頭でも触れましたが、

ペン画の基本技法を

まとめたページもございます。

制作の流れや線の扱い方を

整理して学びたい場合は

こちらをご覧ください。

⇨ペン画の基本技法はこちら