三点透視図法という図法は、

一点透視図法と二点透視図法に加えて、

実際に絵を描く際に使われる

主な透視図法のうちの1つとなります。

僕自身、三点透視図法を使って

絵を描く事もありますが、

使用頻度は少ないものの、

構図に迫力を持たせたり、

スケール感を演出する上で

欠かせない図法でもあります。

これらの透視図法を

応用して書く事となりますが、

一点透視図法

二点透視図法

この2つをおさえておけば

さほど難しいものではありません。

とはいえ、消失点に向かって

収束するパースの線が増える為、

画面内で混乱しないように

整理しながら書く必要があります。

そこで今回は、

透視図法の応用でもある

三点透視図法について

解説をしていきたいと思います。

目次

三点透視図法とは?初心者でもわかる基本構造と特徴

三点透視図法(さんてんとうしずほう)とは、

3つの消失点を使って立体を描く方法

の事を言います。

普段の一点透視や二点透視では

「横」と「奥行き」だけを表しますが、

三点透視ではそこに「高さ」も加える事で

よりリアルで迫力のある絵になります。

例えば、高いビルを下から見上げた時や、

空から街を見下ろしたときのように、

縦にも奥行きがある構図

を描くときに使われます。

この際、左右の奥行きを表す

2つの消失点に加えて、

もう1つの消失点を上下方向に

置くのがポイントです。

上を見上げる構図なら画面の上に、

見下ろす構図なら下に

3つ目の消失点を置きます。

三点透視図法を使うと、

建物や街並みが本当にそこにあるように

感じられる立体的な絵になります。

ただし、3つの消失点を意識して

線を引く必要があるため、

少し難しく感じるかもしれません。

なので最初は二点透視で練習し、

慣れてから三点透視に挑戦すると

スムーズに理解できますよ。

三点透視図法の主な用途

三点透視図法は主に、

高層ビルやスカイツリーなどといった

建造物を描く際に用いられます。

実際に高層ビルの下から

建物を見上げた際、

屋上の先端が一点に向かって

収束しているのを

ご覧になられた事はありませんか?

同様にビルの屋上から

建物を見下ろした際も、

地上に向かうにつれて

先端が細くなっているという事が

分かるかと思われます。

絵にすると、

以下のようなイメージですね。

住宅やちょっとした建造物だと一点、

あるいは二点透視図法で

書く事が出来ますが、

三点透視図法を使う際は

スケールの大きな建造物等を

描く際に使われます。

三点透視図法と他の透視図法との違い

三点透視図法とは、

三つの消失点VP(Vanishing Point)

を使って立体を描く方法です。

遠くに行くほど線が収束する

「一点透視」「二点透視」に比べ、

三点透視ではさらに高さ方向にも

消失点を設けるため、

より立体的でダイナミックな

構図を作ることができます。

一点透視図法と二点透視図法に関しては

こちらで詳しく解説をしています。

建築物を描く際には、三点透視を使う事で、

圧倒的な奥行きと存在感を表現できます。

基本的な考え方は二点透視図法が

ベースとなっておりますが、

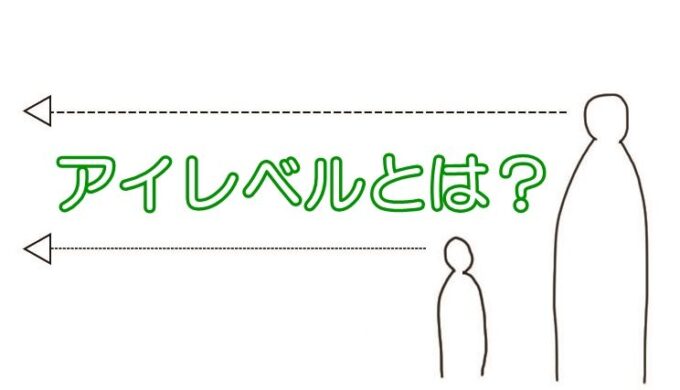

アイレベル上に置かれた

2つの消失点に加え、

アイレベルの上下いずれかに

3つめの消失点を

描き足していく事となります。

アイレベルに関しては

以下の記事を参考にして下さい。

三点透視図法を書く手順

ここでは、三点透視図法の書き方について

順を追って詳しく説明していきます。

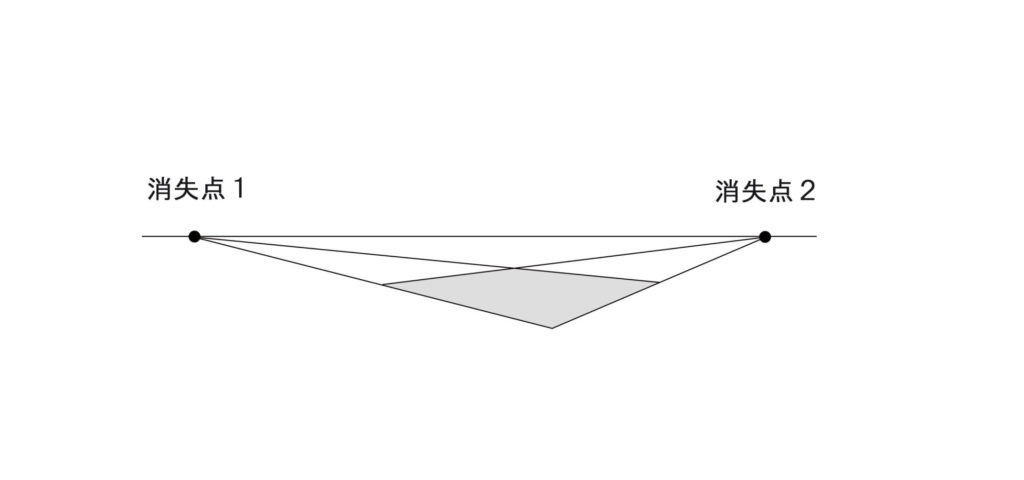

アイレベル上に消失点を2つ書く

まずは二点透視図法と同じ要領で、

目線の高さとなるアイレベル上に

消失点を2つ設置します。

【補足】

この際に、二点透視図法でも

触れましたが、

パースがキツくならぬよう、

少なくとも1つは画面の外に

消失点を設置すると良いでしょう。

それぞれの消失点に向かって線を描き、

立体物の上面を書きます。

(後に底面も描きます)

薄いグレーで塗りつぶした箇所が

立体の上面となります。

ここまでは二点透視図法と

同じ要領で書く事となりますが、

三点透視図法ではさらに

もう1か所に消失点を設置します。

3つめの消失点を決める

図で表すと以下のようになります。

今回は見降ろした視点での解説ですが、

用途に応じて書いて頂けると幸いです。

3つめの消失点に向かってパースの線を書く

二点透視図法を使って立体の底辺、

上辺を書いた後、

次に3つめの点に向かって

収束していく線を書いていきます。

まずは消失点3とそれぞれの消失点を結び、

さらに上面の四隅を結びます。

【補足】

消失点3は言い換えれば

上下方向の線を書く際に

必要な点であるとも言えます。

底面を書く

立体物のおおよその高さを決め、

それぞれの点(消失点1,2)を結んで

立体物の底面を書きます。

この時点で書く線が沢山ありますが、

それぞれの線が混同しないように

注意しながら書いていきましょう。

パースラインを消して完成

最後の仕上げとしてパースの線を

消しておきましょう。

この際に、立体の実線まで

消さないように気を付けましょうね。

【補足】

実際に立体になってみると分かりますが、

アイレベルの線から離れる事によって

見える面(この絵の場合底面の方)が

大きくなります。

3つ以上の消失点があるものを

書く際にも応用出来るので、

覚えておくと便利です!

今回解説した三点透視図法は、

主に建物の構図を

決める上で使われますが、

モチーフを見下ろす、あるいは

見上げる際にも使われます。

一般的にはスケール感を出すのに

適している技法でもあるので、

建造物のような巨大な人工物を

描こうとする際に使う場面が

多いですね。

建物の描き方に関しては、

以下の記事でまとめているので

参考にしてみて下さい。

また、風景画の描き方についても学ぶ事で、

より自然な形でまとめ上げる事が

出来るようになるので、

建物や風景を描く際に参考にしてみて下さい。

よくある失敗と修正のコツ

三点透視図法を練習していると、

多くの人が同じような

壁にぶつかります。

ここでは、代表的な失敗例とその原因、

そして修正のための具体的な方法を

詳しく解説していきます。

「線は引けるけど立体に見えない」

「歪みが強すぎる」

などの悩みを一つずつ

解決していきましょう。

消失点が近すぎて歪む

失敗例:

3つの消失点を

キャンバス内に置いてしまい、

ビルや建物の線が極端に傾いてしまう。

原因:

三点透視では、

視野が広くなるほど

歪みが生じやすくなります。

消失点を近くに置くと、

カメラの広角レンズのように

パースが誇張されすぎてしまうのです。

修正方法:

- 消失点をキャンバスの外側

(用紙の2〜3倍の距離を目安)に

設定する - 用紙外に延長線を引くために

「パース定規」や「長いガイド線」を

利用する - 最初は二点透視の感覚で練習し、

三点目(高さ方向)を少しずつ調整する

【ポイント】

歪みが強すぎると現実感が失われますが、

あえて演出として使う場合は効果的です。

作品の意図に応じて

コントロールしましょう。

線の方向がずれて立体にならない

失敗例:

建物の線がバラバラで、

立体感が失われてしまう。

原因:

消失点に正確に収束していないため、

各面が別々の方向へ傾いてしまう。

修正方法:

- すべての線が必ず

どれか1つの消失点に

向かうように確認する - 消失点を「色分け」して

ガイド線を引く

(例:右=青、左=赤、上下=緑) - 消失点が遠い場合は、

補助線を延長して目印を取る

【補足】

線を引く前に

「この線はどの消失点に向かうのか」

を声に出して確認すると、

パース崩れを防げます。

立体が不自然に傾く

失敗例:

ビル全体が片側に倒れて見える、

または逆に突っ立ちすぎている。

原因:

視点の高さ(地平線)と

建物の軸が一致していないため。

また、消失点3の位置が

左右のバランスを崩していることも

多いです。

修正方法:

- 地平線を必ず水平に保つ

(少しでも斜めだと全体が傾く) - 3つ目の消失点を

中央寄りに配置して安定感を出す - 対称構図を描く場合は、

左右の消失点の距離を揃える

【ポイント】

現実の建物はわずかに

垂直線が揺らぐ程度です。

極端な角度は演出意図がない限り

避けましょう。

奥行き感が薄い

失敗例:

三点透視を使っているのに、

奥行きが感じられず平面的に見える。

原因:

奥行き方向の線が短すぎる、

または陰影が不足しているため。

修正方法:

- 消失点へ向かう線を

思い切って長めに取る - 手前と奥で明暗をつける

(グラデーションや陰影を強調) - 遠くの線を細く・薄く描いて

空気遠近法を意識する

【補足】

線の強弱や濃淡を使うことで、

単純なパース構図でも立体感が

劇的に増します。

見上げ・見下ろしのバランスが極端

失敗例:

俯瞰図が不自然に圧縮されたり、

煽り構図でビルが天を突くように

伸びすぎてしまう。

原因:

3つ目の消失点(高さ方向)の

位置が高すぎる、

または低すぎる。

修正方法:

- 3つ目の消失点を

地平線から少し離す程度に設定 - 実際にスマホで建物を撮影して、

自然な角度を観察 - あえて極端にする場合は、

視点をキャラクターの

心理表現として使う

【ポイント】

俯瞰=支配・広がり、

煽り=圧力・威厳。

演出意図と照らして

高さを調整すると

作品の説得力が上がります。

実際に練習してみよう!課題例とポイント

三点透視図法は、

理屈を理解するだけでは

身につきません。

実際に手を動かし、

消失点・ガイド線・立方体の構成を

自分の手で確かめることが

上達への近道です。

ここでは、段階的にステップを

踏みながら練習できる課題と、

そのポイントを紹介します。

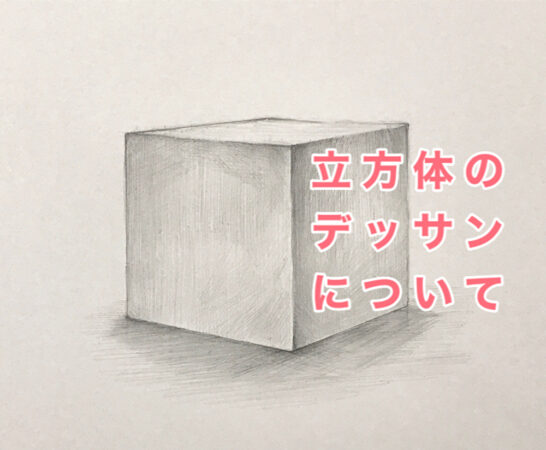

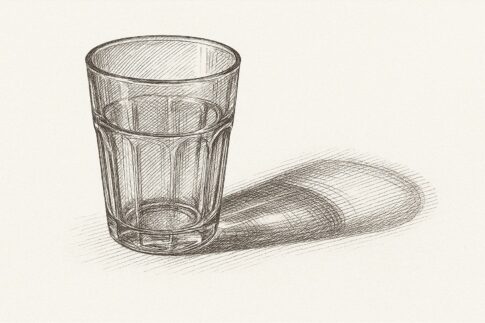

基本練習:立方体を描く

最初の課題は、

単純な箱(立方体)を

三点透視図法で描くことです。

立方体の鉛筆デッサンでの

描き方はこちら。

三点透視図法を使って描く際は、

以下のステップを押さえた上で

順番に線を描きていきましょう。

- 地平線を引く

- 左右に消失点を設定(VP1・VP2)

- 高さ方向に3つ目の消失点(VP3)を配置

- 各消失点に向かってガイド線を引く

- 枠線を整えて立方体を完成させる

ポイント:

- 消失点を用紙の外側に置くと

自然なパースになります。 - 最初は1個の箱だけを丁寧に描き、

線がどの消失点に向かっているかを

確認しましょう。 - ガイド線を薄く描き、

完成後に消すことで

図が見やすくなります。

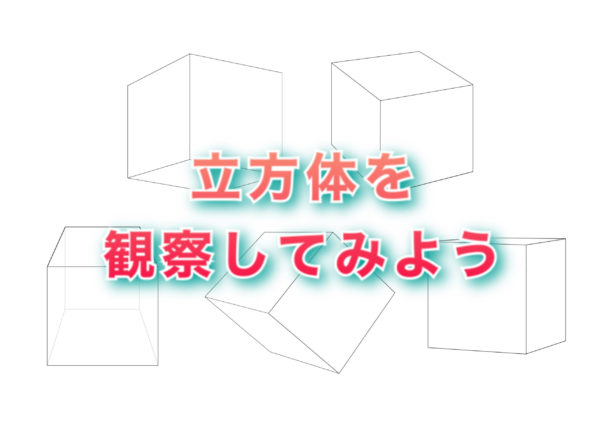

応用練習:複数の立方体を配置する

基本の立方体に慣れてきたら、

複数の箱を同じ空間内に

置く練習をしてみましょう。

- 手前・奥・左右など、

位置をずらして配置する - すべての立方体が

共通の3つの消失点に

向かっているか確認する - 高さや大きさを変えることで、

遠近感や空間の広がりを表現できる

【ポイント】

複数の物体を描くことで、

空間を支配する感覚が養われます。

建物群や街並みなどの

背景を描くときにも応用できます。

様々な角度から立方体を観察する事で、

透視図法を意識しなくても

形の歪みや逆パースなどを

見抜く事が出来るようになります。

パースの概念を理解するのと同様に、

自身の目を養うことも

大事なプロセスとなります。

立方体の見え方に関しては

こちらの記事を参考にしてみてください。

俯瞰構図の練習

三点透視の醍醐味は、

上から見下ろした俯瞰(ふかん)構図です。

- 地平線を紙の上部に引く

- 3つ目の消失点を

地平線の下方に配置 - 上から見た建物群を描くように

立方体を積み重ねる

ポイント:

- 高層ビル群を上から

見たような構図を意識する - 消失点3を少し中央に寄せると、

自然で安定した俯瞰図になる - 屋上や道路の奥行きも

ガイド線で構成すると説得力が出ます

おすすめ課題:

街の俯瞰地図風に、

ビルや公園、道路を

組み合わせてみましょう。

煽り構図の練習

次は、下から見上げる

煽り構図に挑戦します。

- 地平線を紙の下部に引く

- 3つ目の消失点を

地平線の上方に設定 - 高層ビルや塔など、

縦に伸びる形を描く

ポイント:

- 上方向の消失点に

向かう線を強調すると

迫力が増します - 手前の建物を大きく、

奥を小さくすることで遠近感が出る - あえて歪ませると、

アニメ的な演出効果も生まれます

おすすめ課題:

地面から高層ビルを見上げる構図や、

空へ伸びる塔などを描いてみましょう。

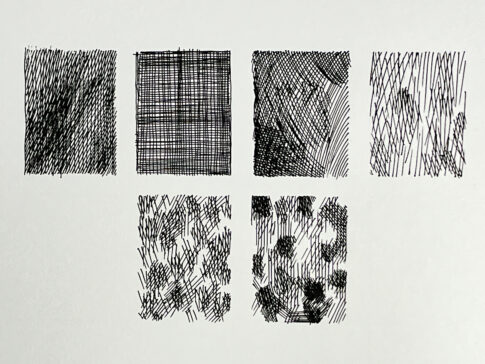

陰影と明暗の練習

立体をよりリアルに見せるには、

パース+明暗表現が欠かせません。

- 光源(例:左上)を決め、

影の方向を統一する - 面ごとに明るさを変え、

遠くほど淡くする - 同じ建物でも、手前を濃く、

奥を薄く描くことで奥行きが出る

ポイント:

パース線の正確さに加え、

光と影の整合性を意識すると、

作品の完成度が一気に上がります。

練習のコツまとめ

| 練習段階 | 主な目的 | コツ |

|---|---|---|

| 立方体1個 | 仕組みの理解 | 消失点に正確に線を導く |

| 複数配置 | 空間の把握 | 共通の消失点を意識する |

| 俯瞰構図 | 上からの遠近感 | 消失点3を下に配置 |

| 煽り構図 | 下からの迫力表現 | 消失点3を上に配置 |

| 陰影練習 | 立体感の強化 | 光源を固定し明暗を整理 |

仕上げのワンポイント

三点透視図法の練習では、

「正確さ」よりも

「空間を感じ取る力」が重要です。

完璧な線を引こうとせず、

まずは建物が自分の中で

浮かび上がる感覚を

掴むことを意識しましょう。

慣れてくると、

補助線を引かなくても

自然に消失点を想定

できるようになります。

透視図法に関する書籍

最後に、透視図法を習得する上で、

僕が今でも参考にしている書籍について

ご紹介させて頂きます。

特にこの2冊はオススメです。

三点透視図法に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 三点透視図法と

二点透視図法の違いは?

A. 二点透視は左右方向の

奥行きを表現しますが、

三点透視では上下方向にも

消失点を設けるため、

俯瞰や煽りなど高さを伴う

構図を自然に描けます。

Q2. 俯瞰と煽りの違いは?

A. 俯瞰は3つ目の

消失点を地平線の下に、

煽りは地平線の上に配置します。

視点が高ければ俯瞰、

低ければ煽りとなり、

印象が大きく変わります。

Q3. 消失点を置く位置は

どこが正解ですか?

A. 画面の外側

(用紙の2〜3倍ほど離れた位置)

に置くと自然に見えます。

近すぎると歪みが強くなり、

現実感が失われやすいです。

Q4. 初心者が練習を

始めるときのステップは?

A. まず単一の立方体を描き、

次に複数の箱を同じ3消失点上に

配置してみましょう。

慣れたら俯瞰・煽り構図にも

挑戦します。

Q5. 建物以外にも応用できますか?

A. はい。人物・乗り物・街並みなど、

あらゆる立体表現に活用できます。

特に背景画やイラスト構図に

幅広く応用可能です。

三点透視図法のまとめ

今回は三点透視図法の書き方について

解説をさせてもらいました。

最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

三点透視図法は、

高層ビル等を描く際に

主に利用される技法となっていますが、

スケール感を表現する際に

大いに活躍する事となるでしょう。

是非とも参考にして頂けると幸いです。

※この記事は、

美大出身の画家・小笠原英輝が

執筆しています。

多摩美術大学で建築を専攻し、

透視図法・空間構成を

専門的に学んだ経験をもとに、

初心者でも理解しやすい

三点透視の描き方を

体系的に解説しています。

→ 正面から見た構図(室内など)

→ 斜めから見た構図(建物など)

→ 上から/下から見た構図(俯瞰・煽り)