デッサン鉛筆の使い分けは

描写力を向上させ、

様々な表現を実現するために

非常に重要な事でもあります。

鉛筆には、芯の硬さによって

異なる種類があるので、

モチーフごとにそれぞれ適した用途や

表現方法をしていく必要があるのですね。

他にも、各鉛筆メーカーの違いによっても

デッサンの描きやすさが変わってくるので、

使用するメーカーによって

使い分けが必要となってきます。

デッサン上級者ほど、

モチーフごとの鉛筆の

使い分けが上手なので、

これからデッサンを

学ぼうとする方にとっても

参考になるところが

あるのではと思います。

そこで今回は、

デッサン鉛筆の使い分けについて

詳しく解説をしていきます。

鉛筆の使い方への理解が深まる事で、

デッサン力の向上にも

期待する事が出来るので、

是非とも参考にしてみてくださいね!

目次

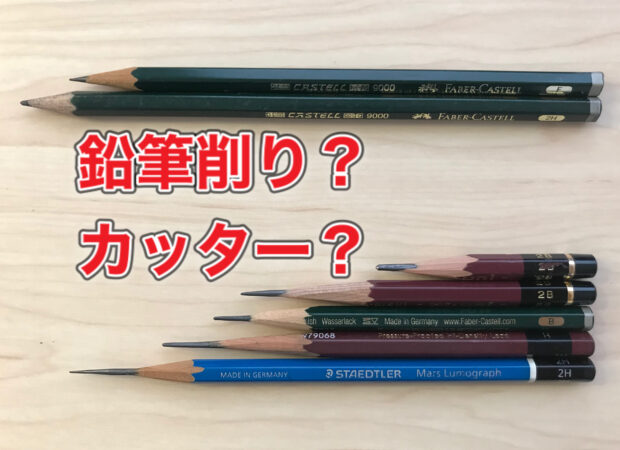

鉛筆のメーカーによる違い

まず初めに、鉛筆デッサンで使われる

各メーカーごとの特性について

知っておく必要があります。

鉛筆デッサンで使う

主な鉛筆メーカーは3種類となっており、

これらを上手く使いこなしていく

必要があります。

数ある鉛筆の中でも、

- ハイユニ

- ステッドラー

これらの鉛筆があれば、

デッサンをする上で

不自由する事は無くなります。

僕自身、これまで様々なメーカーの

鉛筆を使ってきましたが、

デッサンで使う鉛筆としては

やはりこれらの鉛筆が適していると

思わされますね。

特に、長年美大受験生らにとっても

愛用され続けている鉛筆でもあるので、

そう言った意味でも信用が

持てる鉛筆なのではと思われます。

それだけ鉛筆デッサンとしての

表現に適しており、

使い勝手が良い鉛筆でもあるので、

まずはこれらのメーカーを

揃えておく必要がありますね。

また他にも、

ファーバーカステル

というメーカーの鉛筆も

デッサン用鉛筆として有名ですが、

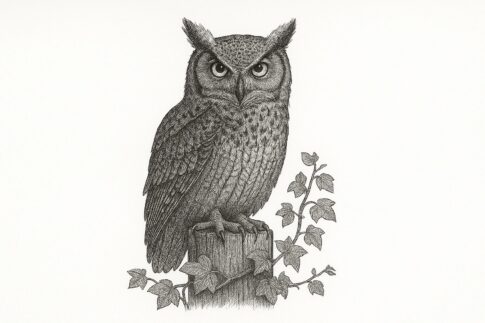

コチラに関しては植物を描く際などに

適している鉛筆となります。

上の2つと併せて使うのが

効果的と言えますね。

それぞれの鉛筆の使い方については

以下の記事で詳しく解説をしているので、

こちらもあわせてご覧になって下さい。

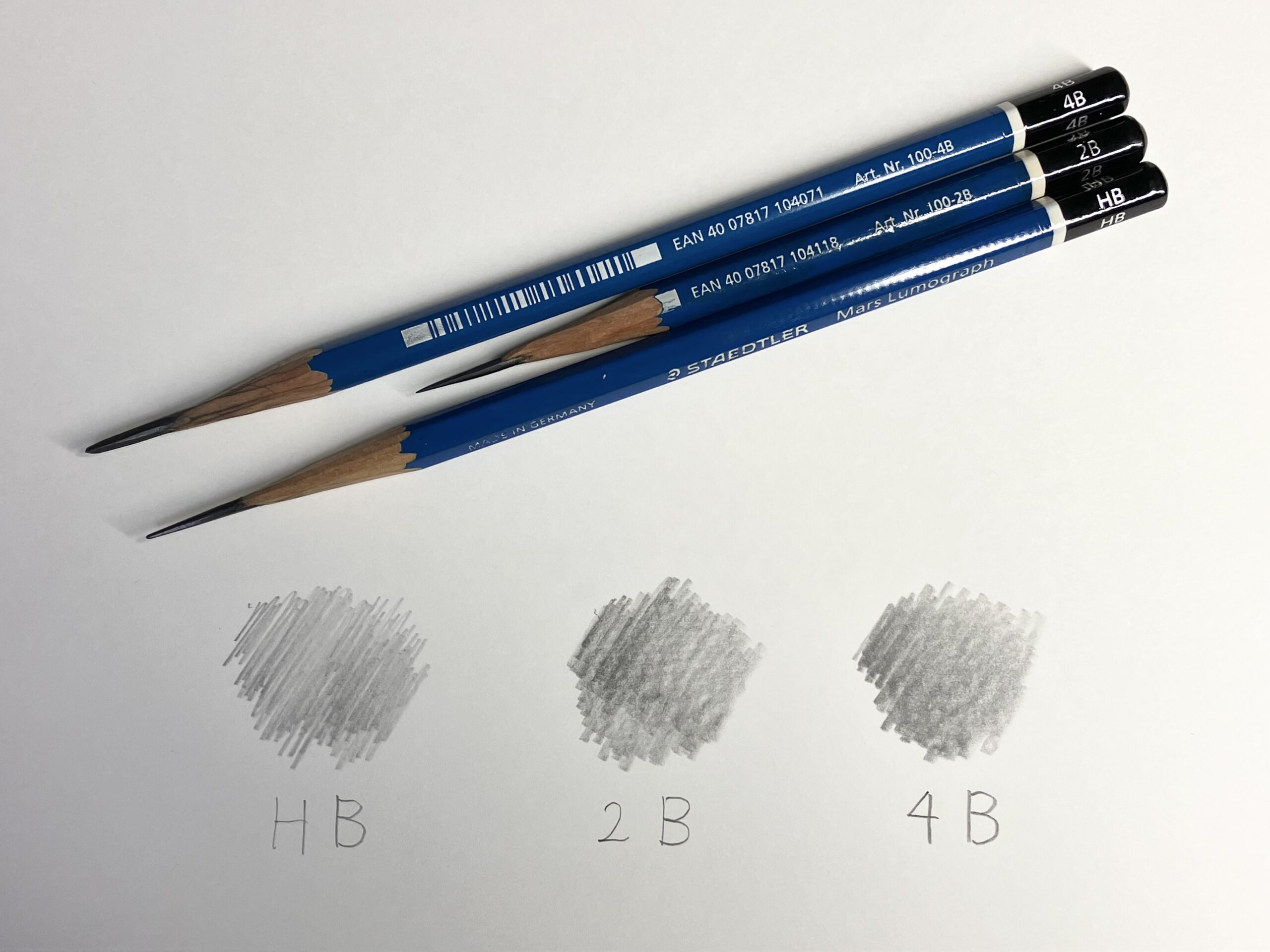

鉛筆の硬度と種類

デッサン用鉛筆は

芯の硬さによって分類されており、

一般的には

- H系

- B系

- HB

- F

この4種類に分けられます。

5B、6Bといった数字が

大きくなるほど濃さが増し、

反対に5H、6Hの方向で

数字が大きくなるほど

鉛筆の濃さが薄く硬くなります。

この鉛筆の使い分けにより、

描かれる線の質感や

色調にも影響を与えます。

それぞれの硬さについては

以下で簡単にまとめておきます。

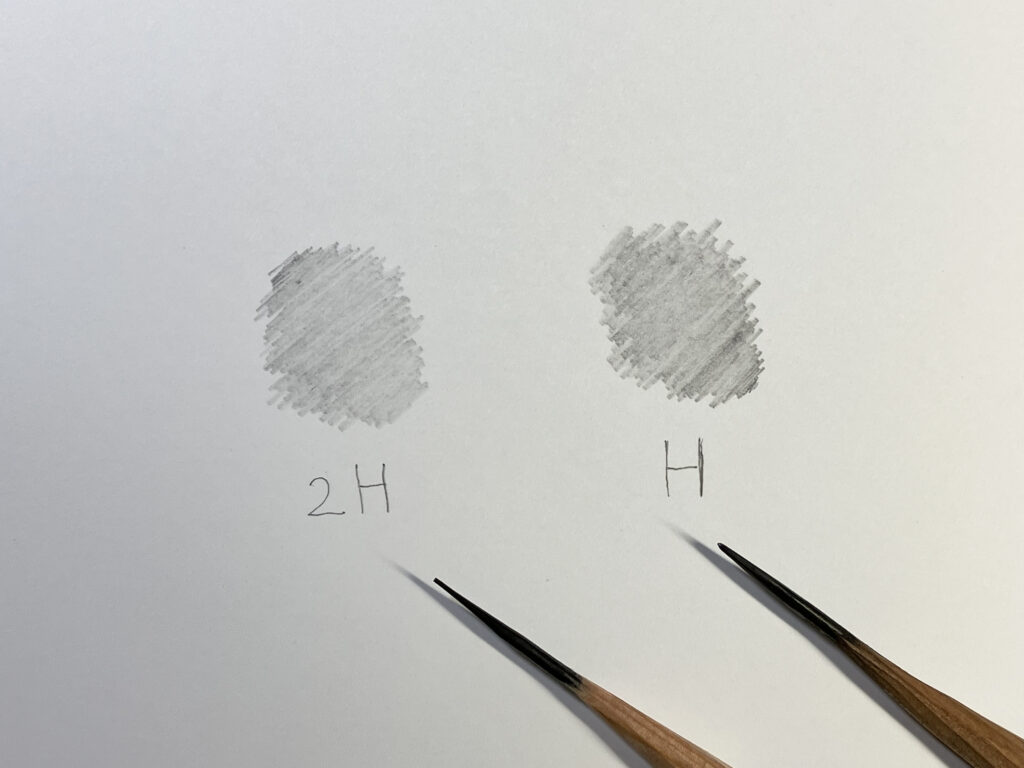

H系(Hard)

H系の鉛筆は芯が硬く、

薄い線を描くことができます。

硬さはHから始まり、

2H、3Hと数が増えるごとに硬くなり、

線もより薄くなります。

H系の鉛筆は

細かい線や精密な描写に適しており、

消しゴムでの修正がしやすい事も

特徴の一つでもあります。

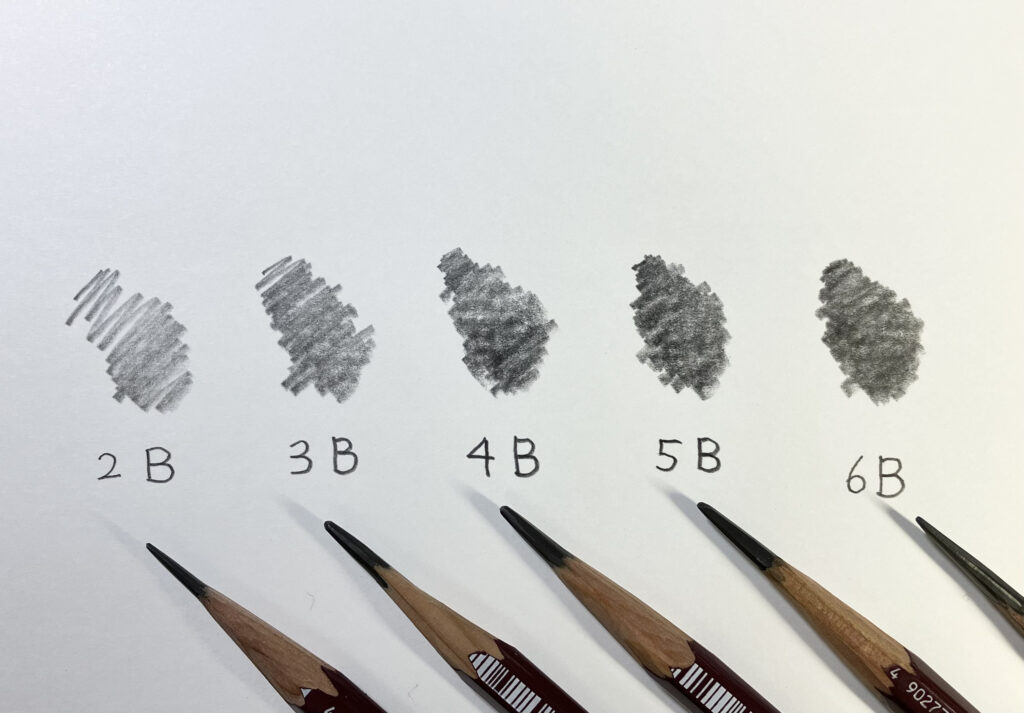

B系(Black)

B系の鉛筆は芯が柔らかく、

濃い線を描くことができます。

Bから始まり、

2B、4B、6B、8Bと進むにつれて

芯が柔らかくなり、

描く線はより濃く太くなります。

B系の鉛筆は陰影を表現したり、

豊かなグラデーションを作り出すのに

適している鉛筆です。

柔らかい芯は

強く押さなくても太く濃い線が描ける為、

ダイナミックな表現が可能となります。

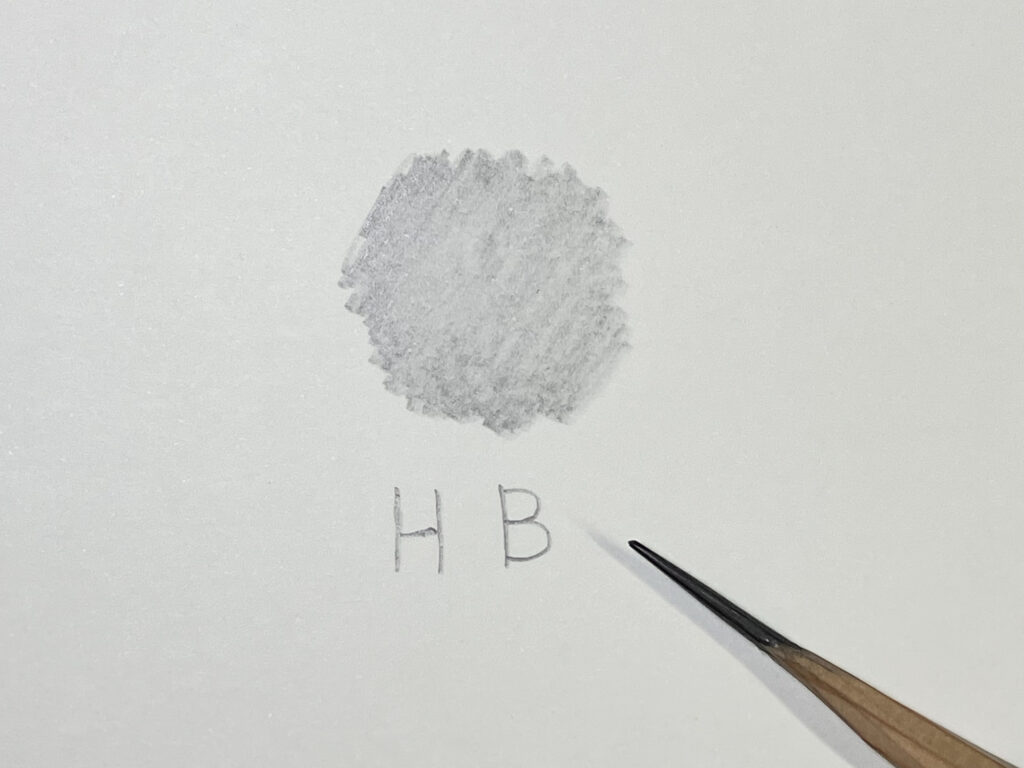

HB

HBは、HとBの中間に位置する

硬さを持つ鉛筆です。

濃さと硬さのバランスが取れており、

細かい描写と濃淡の表現の両方に

適しています。

初心者がデッサンを始める上でも

まず使いやすいとされる硬度ですので、

初心者から玄人まで

使用頻度の高い鉛筆となっていますね。

デッサン鉛筆の濃さによる

使い分けに関しては

以下の記事で詳しく

解説をしているので、

こちらもあわせて

ご覧になって下さい。

鉛筆の使い分け

デッサンでは、描く対象や目的に応じて

異なる硬さの鉛筆を

使い分けることが重要です。

以下では、それぞれの具体的な

使い分けの例を挙げます。

輪郭や構図の下書き(2B〜H)

輪郭や下書きの線を描く際は、

2BからH系(H)の鉛筆を使って

線を描いていきます。

これ以上濃くなると

消す事が難しくなりますし、

逆に硬い鉛筆を使ってしまうと

練り消しで消す際に紙を痛めてしまう

事となりかねません。

これらの鉛筆を使って薄い線で描く事で、

後で消しやすく最終的な描写に

影響を与える事が少なくなります。

また、細かい部分を慎重に描く際にも

適しているので、

下書きから完成まで使用する頻度が高い

鉛筆であると言えます。

詳細な描写(HB,F)

輪郭や細かい質感を描く際には

HBやFの鉛筆を使って描いていきます。

この硬さは細部をしっかりと描きつつ、

適度な濃さを持つため、

リアルな描写が可能です。

また、一定の硬さがある為、

折れにくいながらも濃い線を

描く事もできるので、

重宝する濃さでもありますね。

陰影やグラデーション(2B〜6B)

陰影やグラデーションを描く際は、

2Bから6BまでのB系の鉛筆を使って

描くのが主流となります。

柔らかい芯を使うことで、

滑らかな陰影や深い黒を

表現することができます。

特に4Bや6Bは、

強いコントラストや立体感を

出すために効果的です。

重ね描きや濃い部分の強調(8B〜10B)

画面内で最も濃い箇所を描く際は、

最も柔らかい8Bや10Bの鉛筆を

使用して描く事があります。

これらの濃さの鉛筆を使う事で、

濃い部分を強調したい時や、

背景を塗りつぶすときに役立ちます。

また、柔らかい芯は力を入れずに描ける為、

自然な濃淡を表現するのにも適しています。

個人的には、6B以上の濃さの鉛筆を

使う事はあまりありませんが、

黒に近い濃さを出したい場合は

これらの鉛筆を使って描いていきます。

具体的な例

ここでは、それぞれの鉛筆を使用する際の

具体的な例について

いくつか挙げていきたいと思います。

肖像画

顔の輪郭や目、鼻、口などの

細部を描く際はHやHBを使用し、

髪の毛や陰影には2Bから4Bを

使用して描いていきます。

背景や深い陰影には6Bや8Bを使い、

全体のコントラストを調整します。

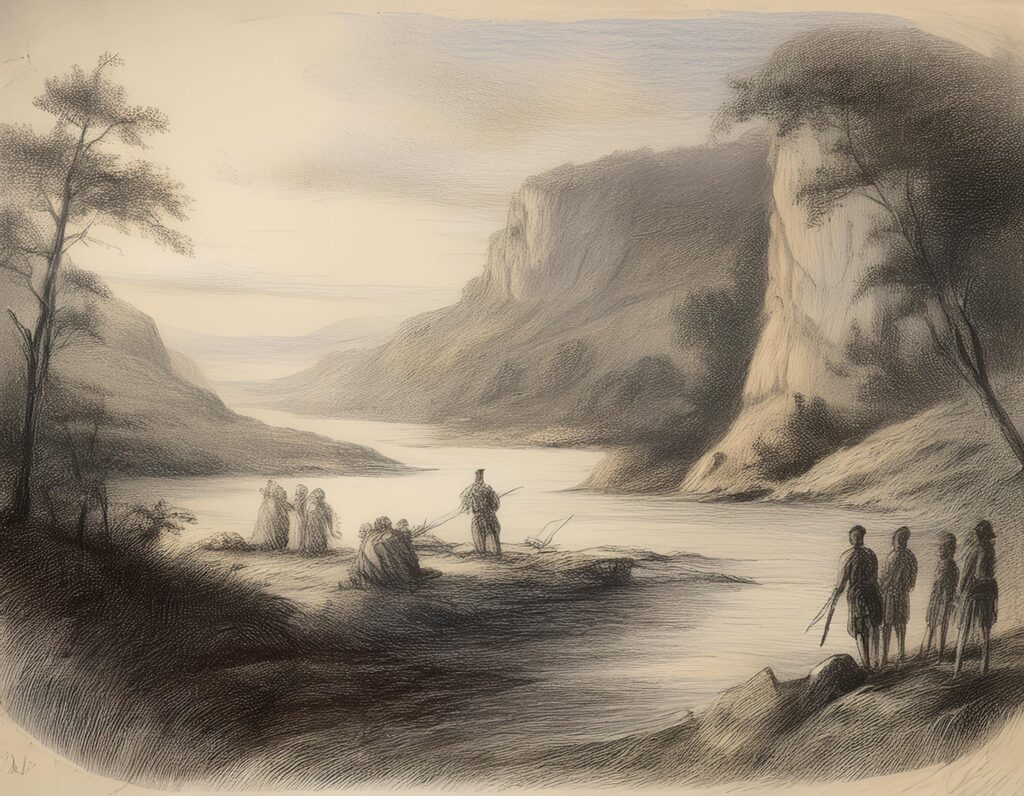

風景画

風景画の下書きをする際は

2B〜Hの鉛筆で描いていきます。

遠景や細かなディテールには

H系の鉛筆を使い、

木々や建物の影、雲の陰影などには

B系の鉛筆を使用します。

自然の中での光と影の関係を表現する際には、

特に2Bから6Bの鉛筆が役立ちます。

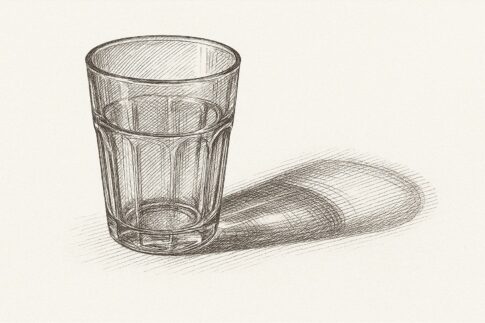

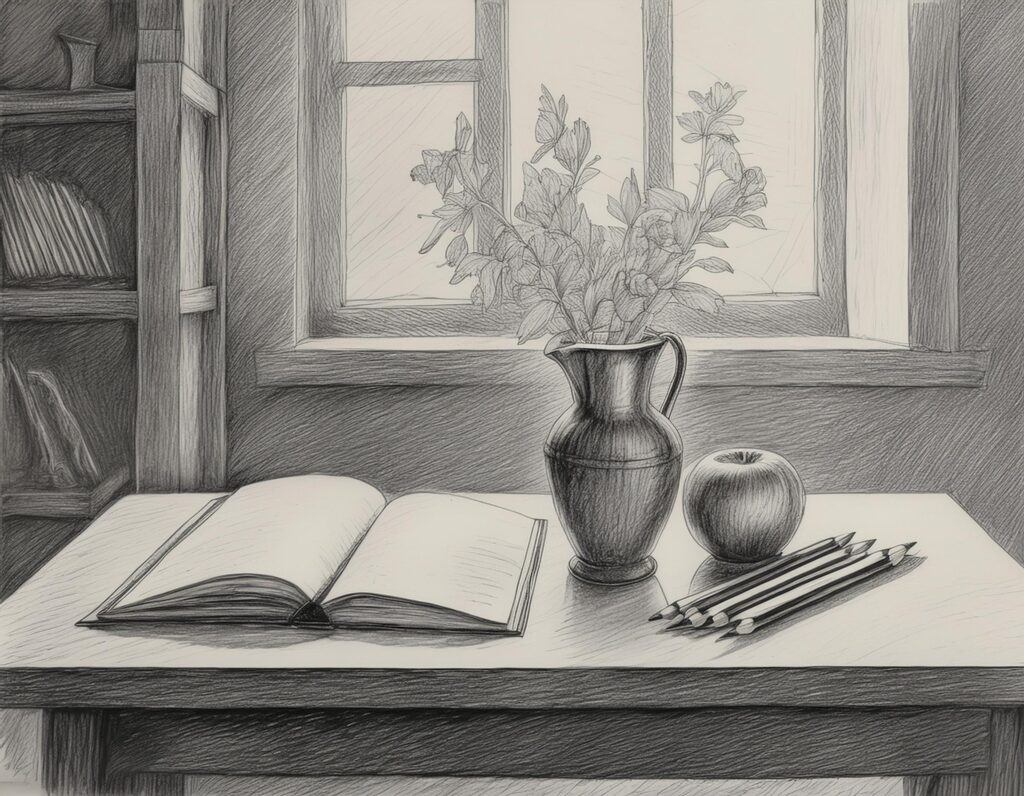

静物画

物体の質感や光沢を表現するために

HBや2Bを使って細かい線を描き、

4Bや6Bで陰影や立体感を

強調して描いていきます。

重い影や強い光の

コントラストを出すために、

8Bや10Bを加えることもあります。

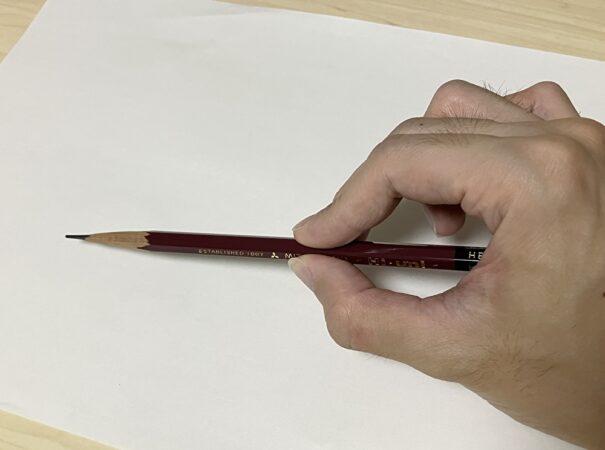

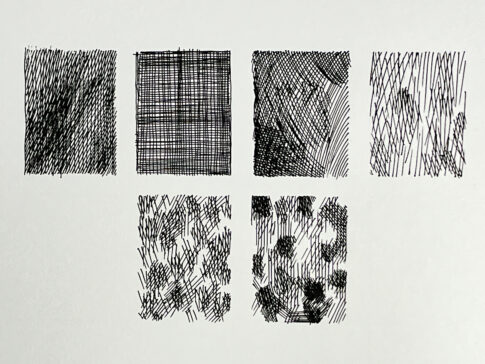

鉛筆の持ち方や角度の工夫

鉛筆の持ち方や角度、筆圧を変える

といった工夫することで、

同じ硬さの鉛筆でも異なる表現が

可能となります。

たとえば、鉛筆を立てて持つと

細かい線が描けますが、

寝かせて持つと広い面を塗りつぶす事が

出来るといった感じです。

また、芯を削る長さや角度によっても、

線の質感や描き心地が変わります。

このように、モチーフの質感や

描きたい空間によって

持ち方などを変える事で、

1つの鉛筆でも様々な表現をする事が

出来るようにもなります。

鉛筆デッサンをする際の

鉛筆の持ち方については

以下の記事でまとめているので、

こちらもあわせてご覧になって下さい。

デッサン鉛筆の使い分けに関するよくある質問(FAQ)

Q1. デッサンで鉛筆を

使い分けるコツはありますか?

A1. 鉛筆デッサンでは、

モチーフの明るさや質感に合わせて

鉛筆を使い分けることが大切です。

H系は明るい部分や下描きに、

HBは中間調に、B系は

影や濃い部分に使用します。

このように使い分けることで、

立体感と奥行きを自然に表現できます。

Q2. 鉛筆の持ち方で表現が

変わるのは本当ですか?

A2. はい、鉛筆の持ち方によって

線の表情が大きく変わります。

指先で細かくコントロール

したい場合は「ペン持ち」、

広い面でトーンを塗るときは

「寝かせ持ち」がおすすめです。

持ち方を使い分けることで、

硬い線から柔らかい影まで

自在に描けるようになります。

Q3. 初心者はどの鉛筆の濃さから

練習すれば良いですか?

A3. 初心者の方は

「HB」「B」「2B」の3本から

始めるのがおすすめです。

まずはHBで輪郭を取り、

B・2Bで陰影を加える練習を行うと、

段階的に筆圧のコントロールが

身につきます。

Q4. 鉛筆の芯がすぐに

丸くなってしまうのはなぜですか?

A4. 筆圧が強すぎると

芯が早く丸くなります。

軽い力で何度も重ねるように描くと、

芯を長持ちさせながら

きれいなトーンが出せます。

また、紙の種類によって

摩擦の度合いも異なるため、

画用紙選びも重要です。

Q5. 線をきれいに描く練習方法はありますか?

A5. 定規を使わずに

まっすぐな線を引く「平行線練習」や、

「円のトーン練習」などが効果的です。

力を抜いて一定の方向に引くことで、

安定した線を描く感覚を身につけられます。

毎日少しずつ続けると、

線のリズムと安定感が自然に向上します。

まとめ

今回はデッサン鉛筆の使い分けについて

詳しく掘り下げて解説をしていきました。

デッサン鉛筆は芯の硬さに応じて

使い分けることで、

様々な表現が可能となります。

H系の鉛筆は精密な描写や下書きに適し、

B系の鉛筆は陰影や

濃淡の表現に効果的といった具合に

上手に使い分ける事で、

絵にメリハリをつける事が

出来るようにもなります。

描く対象や目的に合わせて

鉛筆の硬さを選び、

持ち方や角度も工夫することで

デッサンの幅を広げてみてくださいね。

これにより、より豊かな

表現が可能となるので、

自分なりの使い方について

研究してみてください!

それでは、今回はこの辺で失礼します。