「デッサンってどうも苦手だなぁ…」

このような苦手意識を持っていると、

「自分には絵心なんて無いのでは?」

と思い込んでしまう事あるかもしれません。

初めこそ絵を描く事が純粋に好きだっただけに、

「好きだけど描けなさ過ぎて嫌いになった」

と感じてしまうと本末転倒ですよね。

実際に僕自身、

周りにはデッサンが上手な人が多い中

何度も心が折れた経験はありました。

特に10代、20代前半の頃の自分は

競争心が強いあまり、

周囲との実力差を感じつつも

どうにか克服していこうと

もがいている時期でもありました。

時に絵を描く事自体が

嫌になった時期もありましたが、

現在では絵を描く事を生業として

いけるようになりました。

そこで今回は、

「絵を描く事が嫌になってしまった」

あるいは

「デッサンのアレルギーが強い」

という方に、

少しでも前向きになってもらう為にも

記事にまとめてみました。

今現在絵の方向性について

悩んでいる方の背中を

少しでも後押し出来るものとなれば

幸いです。

目次

自分はデッサンが下手だと感じてしまう理由

ここでは、自分がデッサンが下手だと

感じてしまう理由についてまとめています。

実際に僕自身それほどデッサンは

得意というわけではありませんでしたが、

描けない時は苦しかった記憶があります。

ですが、デッサンができないには

相応の理由があるので、

まずはそれを自覚する事が

スタート地点に立つことが

出来るようになります。

思った通りに描けないのは「観察」が足りないから

多くの人が最初に感じるのは、

「見たままに描けない」

という違和感です。

ですがこれは観察力の問題であって、

才能の有無とは実は関係はありません。

その理由として、モチーフを

自分が知っている形で描こうとすると、

脳が思い込みの形を優先してしまい、

実際の形からズレてしまうからです。

僕も初めの頃はこの罠に引っかかっていて、

自分の先入観でモチーフを

描いてしまっていました。

ですので、まずは「見ること」

これを徹底的に意識して

練習するようにしましょう!

観察力を養うことで、輪郭線だけでなく、

光の方向、面の変化、距離感などを理解し、

見えた通りを描く習慣が

デッサン下手を抜け出す為の

第一歩になります。

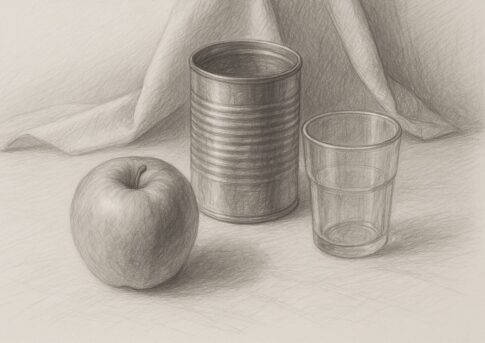

形が崩れるのは「比率」と「構造理解」の不足

顔のパーツがズレたり、

りんごの形がいびつになったり…。

ですがそれは「全体の比率」や

構造の理解がまだ認識出来ていない

というサインでもあります。

そこで、立方体・円柱・球体などの

基本形を理解する事で、

あらゆるモチーフの形を

正確に捉えられるようになります。

「構造を分解して考える」ことで、

複雑な形も怖くなくなります。

デッサン初心者に特におすすめな

モチーフに関しては

以下の記事で詳しくまとめているので、

コチラもあわせてご覧になってください。

自分がデッサンが下手だと思い込む心理的な原因

自分はデッサンが下手だと

思ってしまう事に対して、

メンタル面での視点で見ていきます。

あなたも他人の上手な絵を見るたびに、

自分の絵が劣って見えてしまう。

そう思ってしまったことが

あるかもしれません。

でも、それは誰にでもある

成長痛のようなものです。

絵を描くほど、自分の未熟さが見えてくる。

そう思えば思うほど、

本来はそれこそが

「上達している証拠」

でもあるのですね。

一見すると成長が見られないと

思ってしまいがちではありますが、

少し見方を変えてみると、

自分は人と比較しようと思える

水準にまで達してきた。

と、このように捉えることが

出来たりもします。

なので、必要以上に落ち込んだり

しないように!

デッサン下手を克服する9つのステップ

ここでは、具体的に

デッサンが下手な自分を

克服する為の方法について

ステップごとにまとめています。

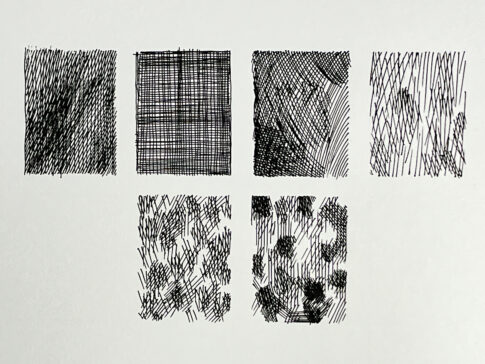

基本の形態(立方体・球体・円柱・円すい)を徹底的に練習する

デッサンの基礎は、

すべてこの3つに集約されます。

- 形の正確さ

- 陰影の方向

- 面の変化

そこで大事なのは

基本の形態となる

「立方体」

「球体」

「円柱」

「円すい」

この4つを理解して

デッサンできる事から始まります。

単純な形態なだけに、

初心者の方にとっても扱いやすいので、

まずは理解を深める事から

始めましょう。

これらを理解するためにも、

一日10分でもいいので

毎日描いてみてくださいね。

モチーフの構造を理解して描く

観察だけでなく、

“中身の仕組み”を考えることも

大切です。

たとえば人の顔なら

頭蓋骨や筋肉の構造を

理解しているだけで

描く精度がぐっと上がります。

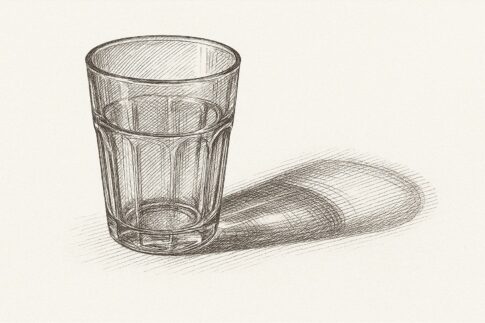

光と影を意識して立体感を出す

「下手に見える」原因の多くは

影のつけ方にあります。

光の方向を決め、

- ハイライト

- 中間

- 影

この3段階を意識するだけで、

立体感が出て一気に上手そうに

見えるようになります。

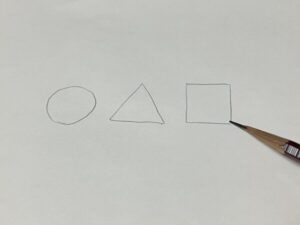

丸、三角、四角を描けるようにする

「そもそも絵の描き方がわからない」

という方の場合、

まずは単純な形態から

絵を描いていく事をオススメします。

そこでわかりやすい形として、

紙とペンを使って

「○」「△」「□」

この3つを描いてみましょう。

…

……

………描けたでしょうか?

イメージ的にはこのような感じです。

なぜこれらを描く事が

大事なのかと言うと、

世の中にある多くのあらゆる

モチーフがこれらの形態を使って

描き表す事が出来るようになるからです。

例えばりんごを描く際にも

大まかな○を描く事で、

単純化された図を描く事が

出来るようになります。

そこから徐々に形を整えたり、

陰影などを描き込む事で

りんごらしさを描く事に

繋がっていきます。

また同様に、△□も

人体や金属などの無機物等を

描く際にも役立つものとなっていきます。

複雑な形態のものを描く為にも、

単純な形態を描けるようになる事で

デッサンの理解と技術の習得に

繋がっていく事となります。

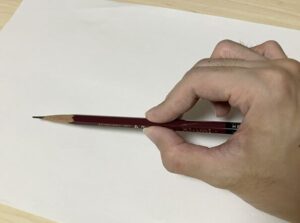

鉛筆の持ち方を変える

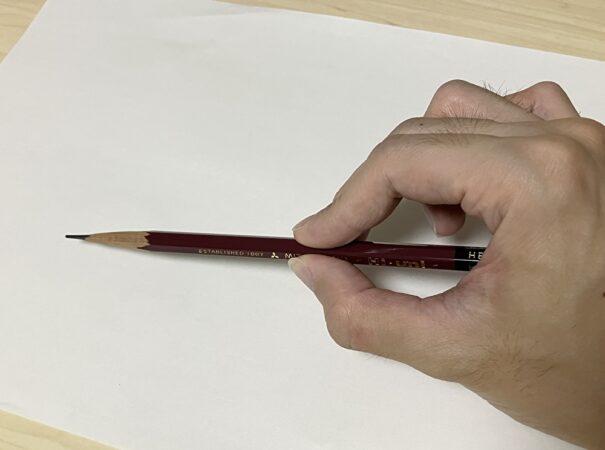

鉛筆を持つ際、

普段は文字を書く際に

下の写真のような「鉛筆持ち」を

されるかと思います。

デッサンをする際も

鉛筆持ちで描く事はありますが、

陰影を付ける際など

持ち方を変える事があります。

例えば親指、人差し指、中指を使って

このような鉛筆の持ち方をします。

このような持ち方をする事で、

広い面を塗る事が

出来るようになります。

また、他にも紹介させてもらうと、

このような持ち方もあります。

この持ち方の場合、

先ほどよりややスポット的な

箇所を描くのに適していますね。

他にも描きやすい鉛筆の

持ち方がありましたら、

自分なりに試してみるのも良いですね。

これによって絵を描く上での

見方が変わってくるかもしれません。

デッサン用鉛筆の持ち方に関しては

以下の記事で詳しく解説をしているので、

こちらもあわせてご覧になってください。

簡単なものから描き始める

難しいモチーフを描こうとすると、

初めのうちは

描きごたえがあると思っていても、

徐々に手に追えなくなってしまう

事もあります。

細部の描き込みが面倒だったりと、

心が折れてしまいかねません。

ですので、自信を付けるという意味でも

自分が描けそうなものから

描いていく事で、

結果的にも自信にも繋がっていきます。

そこでまずはテニスボール1個から

描き始めてみたり、

身近にある食器やペットなどを

描いてみると良いでしょう。

普段から触れる回数が

多ければ多いほど

デッサンをする際のイメージが

湧きやすくなりますし、

その分絵にも反映されやすくなります。

デッサンのアレルギーを克服する為にも、

自分が描けそうなハードルから

超えていくのが望ましいですね。

苦手なモチーフを避けずに挑戦する

「手が苦手」「花は難しい」

と、このように避けてしまうと

上達の機会も減ってしまいます。

デッサンは技術を習得するための

いわば練習みたいなものでもあるので、

失敗を重ねても構いません。

ですが、実は描きづらいモチーフこそ、

上達のヒントが隠れていたりします。

先ほどは簡単なモチーフを

書いて練習すると言いましたが、

基本ができてきたら

思い切って難しいモチーフに

挑戦してみると新たな発見もあります。

これによって、自分の限界を

知る事にもなりますし、

挑戦をする事で自分の可能性を

広げる事にも繋がりますからね。

ボールペンを使って描いてみる

日常生活では鉛筆よりも

ボールペンを使う機会の方が

多いという方も居ると思います。

普段は文字を書くだけに

留まってしまうものですが、

ボールペンで気軽に絵を描いてみると

途端に画材に変わってくるものです。

ボールペンでサラサラと描いているうちに

アーティスティックな作品が

生まれたりするなど、

身近な道具が一変して

「画材」へと切り替わります。

また黒、青、赤など

カラーバリエーションを

増やす事によって、

絵の幅を増やす事にも

繋がってきます。

継続できる練習の仕組みを作る

やる気だけに頼らず、

習慣化を目指すことも大切です。

たとえば、

- 毎日10分だけ描く

- 週1で違うモチーフに挑戦

- 月1で自分の成長を見返す

といったように、

こうした小さな仕組みが

確実に下手を克服する力になります。

僕自身このような

反復行動を繰り返す事で、

実際に手を動かさなくても

頭の中でモチーフの描き方を

趣味レーションする事が

クセになりました。

ここまでくると日常において

絵のことばかりを考える事が

出来るようになるので、

自ずと上達に近づく事だと

思います。

社会人の方だと普段仕事や

家事などで忙しいかもしれませんが、

絵の習得を目指すのであれば、

習慣が大事だという事を

頭に置いておくようにしてください。

「デッサン下手」な時期は誰にでもある

上手い人も最初は下手だった

どんなプロの方でも、

初めから上手かったわけではありません。

僕自身も、美大受験のころは

「形が歪んでいる」と

先生に何度も注意されました。

けれど、諦めずに毎日描き続けた結果、

「安定した構図が取れるようになった」

と評価されるまでになりました。

下手な時期というのは、

成長のための準備期間です。

その時は自分の思い通りに描けずに

辛い時期かもしれませんが、

それを乗り越えた際には

そのような日々が役に立つ事と

なるでしょう。

「描き続けること」が才能を超える

実は才能よりも大切なのは

「続けられる環境」

となります。

環境といっても

自分で作り出すものなので、

やる気次第で環境を整える事が

出来たりもします。

時間を決めて机に向かうことが、

描く力を自然と育ててくれます。

小さな変化を“記録する”ことで上達が見える

完成度よりも

「昨日より少し上手くなった」

と感じることが大事です。

作品を撮影して比べると、

上達の軌跡が目に見えるので励みになります。

上達を早めるための実践トレーニング法

10分デッサンで観察力を鍛える

短時間で集中して描くと、

全体を見る力が養われます。

「1モチーフ=10分」と決めて、

1日1枚を積み重ねましょう。

1つのモチーフを角度を変えて3回描く

角度を変えると、

形の理解が深まります。

正面・斜め・真上と描き分ける事で、

構造の理解力が上がります。

上手い人の模写で“構図感覚”を身につける

模写は“盗む勉強”です。

構図の取り方、光の捉え方などを

学ぶつもりで真似してみましょう。

「デッサン下手」と感じたときのメンタルケア

比べる相手を“過去の自分”に変える

他人と比べても終わりがありません。

「昨日より1本線が安定した」

と思えたら、それで十分です。

SNSを見すぎない

上手い人ばかりを見ていると、

モチベーションが下がることも。

時にはSNSを離れ、

静かに「描く時間」に集中してみましょう。

失敗作も“上達の証”として残す

上手く描けなかった絵も

成長の記録です。

過去の絵を振り返ると、

「以前より描けるようになった」

と気づく瞬間が必ずあります。

デッサンが下手でも諦めなくていい理由

「下手」を受け入れることで観察力が磨かれる

下手な絵には下手な絵なりの

学ぶべきヒントが詰まっています。

何がズレているのかを探す過程が、

上達そのものです。

描くこと自体が自分との対話になる

デッサンは静かに自分と向き合う

時間でもあります。

上手さだけでなく、

「心が落ち着く」「集中できる」

ことも立派な成果です。

「上手い」とは“正確さ”ではなく“伝わること”

デッサンの本質は、

技術ではなく伝わる力。

形が多少崩れていても、

感じたものが伝わる絵には力があります。

デッサン下手を克服する上でのよくある質問(FAQ)

Q1. デッサンが下手だと

感じる原因は何ですか?

A1. 多くの場合、観察力よりも

「形を正確に捉える基礎」

が不足していることが原因です。

線の長さや角度、

比率を正しく見取る

訓練を繰り返すことで、

自然と安定した描写力が身につきます。

Q2. 練習しても上達しないのはなぜですか?

A2. 無意識に「写すこと」だけを

目的にしていると成長が停滞します。

意識すべきは、

「モチーフを構造として理解すること」

です。

形の仕組みを考えながら描くと、

結果的に上達スピードが上がります。

Q3. 下手でも続けていれば

上手くなりますか?

A3. はい、可能です。

デッサンは才能よりも

「量と継続」で変化が現れる分野です。

失敗を重ねるほど観察力が磨かれ、

少しずつ描写が安定していきます。

Q4. 練習する上で意識すべき

ポイントはありますか?

A4. 線をきれいに描くことよりも、

「全体のバランスを早い段階で掴む」

ことです。

初期段階から細部に入らず、

大まかな形を捉えてから調整していくと

上達が早まります。

Q5. 自分の絵が下手だと落ち込む時は

どうすればいいですか?

A5. 上手な人と比べるのではなく、

昨日の自分と比べるようにしてください。

上達は「少しずつ見える変化」

ことの積み重ねであり、

焦らず続けることが最大の上達法です。

デッサン下手の克服方法まとめ

デッサンが下手だと感じるのは、

上達したい気持ちがある証です。

誰でも最初は思うように描けませんが、

観察を重ね、少しずつ形を掴んでいくうちに

必ず変化が訪れます。

焦らず、昨日より一歩前へ

進むことを意識してみてください。

「上手く描く」よりも

「描き続ける」ことが上達への近道です。

失敗も成長の一部。

下手な時期があるからこそ、

上手くなった自分を実感できます。

描くたびに、確実にあなたの線は

前へ進んでいます。